※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。

前回に引き続き今回は、多語文から会話ができるまで(3歳0ヶ月〜4歳0ヶ月頃)に行ったことの(後編)を記事にしていますので、気になる方は是非下記の項目もご覧いただけたらと思います。

※発達には個人差がありますので、下記のことをすれば必ず誰でも発語がすすむといったものではありませんのでご参考程度にお願いいたします。

ゲーム性に重きを置いた取り組み

子供のやる気を削がないように教えるポイントって?

そうだ!大切なのはゲーム性だ!!(声を大にする)

児童発達支援士のテキストの中に、「子供のやる気を引き出す条件」として3つのポイントがあると記載されています。

その3つのポイントは、

①楽しんで取り組めること

②発見する喜びがあること

③集中して考え続けられること

です。

また、「答えを教えるのではなく、集中して考え続けさせること」が重要とも記載があります。

そのために先生や親がするべきことは、

- 子供のレベルにあった問題を用意する(簡単すぎても難しすぎてもダメ)

- 集中し続けられる環境を整える

- 集中が切れたり諦めそうになったりしたら、励ましの言葉を伝える

- 子供がひらめきを得たら、称賛・承認し「どうやったの?」などと聞いてあげる

などです。(参考:人間力検定協会:児童発達支援士公式マスターブック)

ふむふむ。

- 楽しく教える→ゲーム性を持たせる

- 集中できる環境→視覚優位な娘にはまずは周りに何もない状況を作るべきかも

- 考え続けさせる→答えがわからなそうな時は答えではなくヒントを少しづつ与える

- やる気を削がない→出した答えを絶対に否定しない、たどり着けただけで承認&褒める

と自分なりに解釈し、それに沿った取り組みをいくつか行うことにしました。

そうだ!大切なのはゲーム性だ!!(大事なことなのでもう一度)

暗闇でクイズ&読んだ本の内容を振り返る

先に言いますが、クイズや1日の振り返りをする時は明るい場所より暗闇(布団に入って電気を消してるような状態)の方がおすすめです!理由は後述します。

娘は3歳すぎて発語が増えひらがなが読めるようになってからは、絵本も自分でモリモリ読むようになりました。

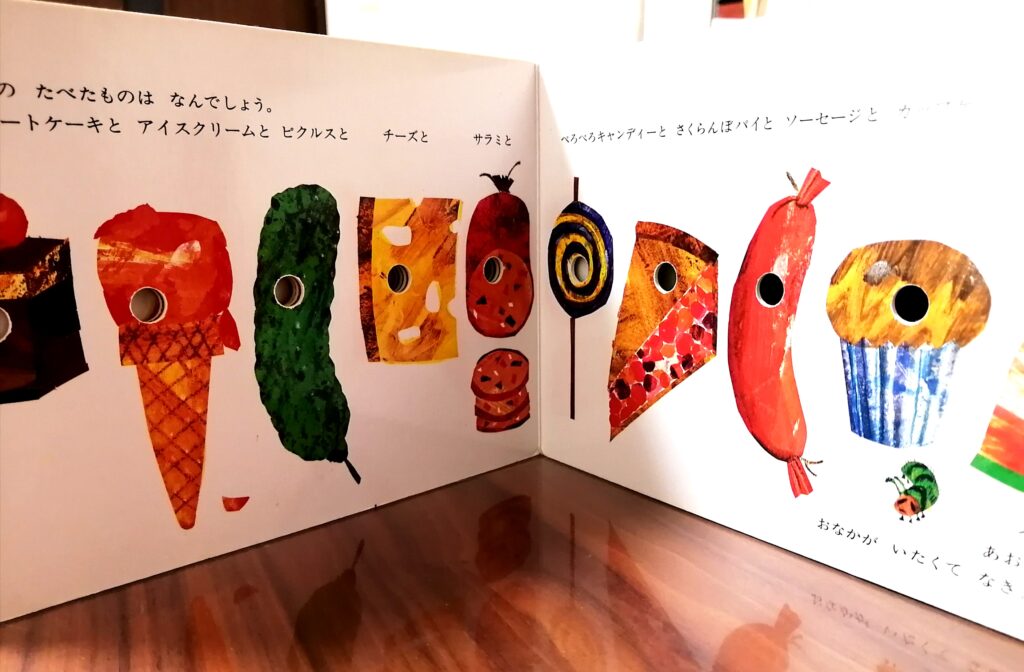

特にお気に入りで読んでいたのは「はらぺこあおむし」のボードブックです。

この絵本は月曜日はりんごを一つ食べて、火曜日はなしを二つ食べて、水曜日はすももを三つ食べて・・・など曜日や数が繰り返し盛り込まれている絵本なので、数字にはまっていた娘には合っていたようです。

それに目をつけてよく「月曜日は何を食べた?」「すももを何個食べた?」などと昼間にクイズをよく行っていましたが、集中していない時だと他の事をしたがる場面も多くなかなか答えてくれません。

「クイズ苦手なのかな?」と思いながらその夜、寝る間に布団に入っている状態で特に何の意図も無くふとはらぺこあおむしの歌を歌ってみました。

※はらぺこあおむしはYouTubeやアレクサアプリなどに歌も入っているので絵本を読みながら一緒によく聞いていました。

そ し て 月曜日〜月曜日〜♪りんごをひ〜とつ食べました〜♩ それで〜も〜やっぱ〜り〜♪お腹はぺ〜こぺこ〜〜〜♫

・・・・(無言)

〜〜〜♪(金曜日まで歌い終える)

土曜日〜♪あおむしの〜食べたものは何でしょう〜〜〜♪ちょ

チョコレートケーキとアイスクリームとピクルスとチーズとサーラーミーと

えっ

ペロペロキャンディーとさくらんぼパイ、ソーセージ、カップケーキ、それからスイカですーってー!!

えっ 何 なになに覚えてるの!!??すごくない!?というか何で今初めて歌ってくれたの

わかったぞ!これはお風呂ポスターパターンだ!!

視界が暗くて何も見るものが無い(少ない)状況で私の歌だけに集中してたから娘も歌うことができたんだ!!!

とすぐに思いました。

3歳過ぎの時期の娘は布団に入ってからもしばらくは独り言を言ったり私に話しかけてきたりする場合が多くすぐには寝ずにしばらく起きていることが多かったです。

今まではその独り言をただ聞いているだけで過ごしていたのですが、その時間がちょうど娘にとって集中できる環境なんじゃないか?と思った私は翌日から簡単なクイズを出してみることにしました。

※この時期にモリモリやって会話やコミュニケーションに貢献してくれたワークについてはこちら

暗闇クイズのやり方

- 「娘ちゃん、クイズやる人!」と声がけをして反応をみる

- 反応が良ければ「じゃあ5問と10問どっちがいい?」と問題数を子供に聞く

- 「第一問、デデン(効果音)」の声がけをしてからクイズを始める

- クイズの内容は子供の理解度に合わせて考えながら行う(初めは100%回答できるものが良い)

- 気分が乗ってきているようなら1問だけ難しめの問題を出す

- 「わからなかったら『ヒントちょうだい』って言うんだよ」とヒントを促す。

- 全てのクイズが終了したら「沢山クイズできたね!わからない時も諦めないで「ヒントちょうだい」って言えたね!すごい!!」などと必ず褒めて終わらせる。

※諦めてしまった場合も「4問目までは頑張れてかっこよかったよ!!」「面白い答えを教えてくれてありがとう!!」などの声がけをする。

寝る前の暗闇クイズはそこから習慣になり今でも毎日行っています。(娘がやりたがる)

クイズを行うと「問題を出す人」「答える人」と役割が明確に別れるので、「問題を出す側」がしゃべっている時は口を挟まない、答える順番が来てから話す、という練習にもなりました。

また、娘が自分でクイズを出したいと言ってくれる日も増えたので「自分の頭で物事を考える」ことのいい練習にもなります。

クイズの気分じゃない時などは「今日一日の振り返り」をする時間にも充てていました。

昼間は色々な刺激があるため「今日幼稚園で何したの?」などと聞いてもぼーっとしたり返答がない時もあったのですが、寝る前の布団の中ではほぼ100%回答してくれるようになりました。

余計な情報がない場所だと頭の中が整理されやすいのかもしれません。

と言うわけで、聞く練習や話す練習、クイズ遊びなどは寝る前の暗闇で行うのがおすすめです!!

↑絵本と合わせて聞いてた歌です。曲調がしっとりしているので寝かしつけソングとして聞いてもいいかも・・・

絵カードで言葉遊び

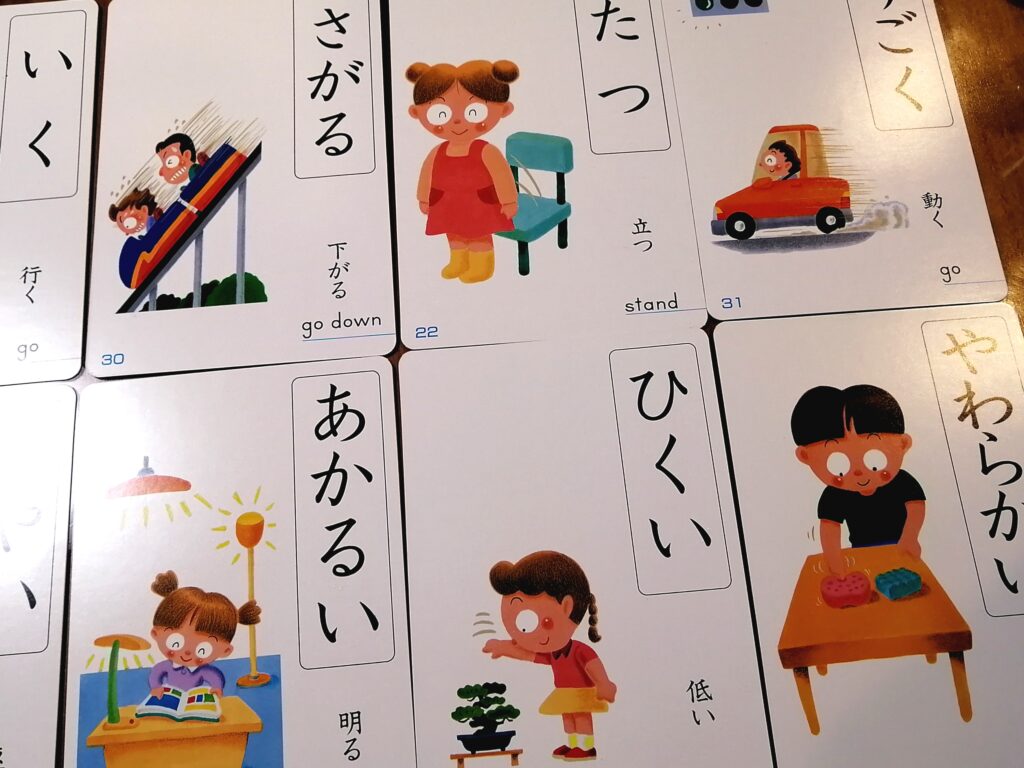

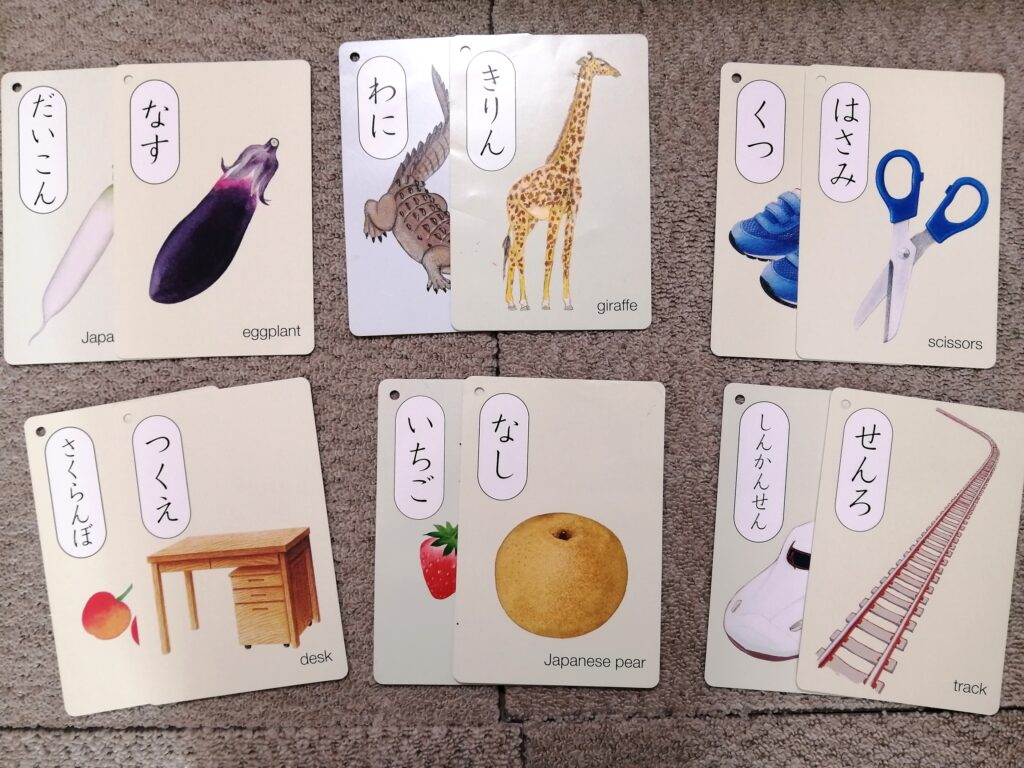

絵カードは2歳なりたてに購入していたものの、当時は全く興味を示さず3歳過ぎてからようやく日の目を見るようになりました。

よく使っていたカード(今も使います)はくもんのシリーズです。

ちなみに↑のひらがな言葉カードは3種類出ていて全て持っているのですが、言葉探し遊びなどをするときにとても役立ちました。

※写真は3種類ごちゃ混ぜで載せています

反対ことばカードの遊び方

普通に子供にカードを見せて、「この反対の言葉は何?」と聞いて答えてもらう遊びもとてもいいのですが、私はジェスチャーゲームによく使っていました。

- カードを一枚子供に見せる「これは『柔らかい』だね、反対の言葉は『かたい』だね。じゃあママが今から『柔らかい』か『かたい』の動きをするからどっちか当ててみて!」と言う

- 親や保育者が『柔らかい」か『かたい』のジェスチャーをする(手で柔らかそうにふわふわと触る様子や、かたいものをトンカチで叩く様子など)

- 子供が「柔らかい!」「かたい!」などと答えてくれたら「正解!どんなところで柔らかいって思ったの?」などと子供に意見を聞く

- 「手がふわふわしてた」「叩き方が固そうだった」などと理由を答えてくれたらめちゃくちゃ褒める。

これは、実際に見ていないものから連想したり想像したりする練習になればいいなと思いよくやっていました。

ただ言葉だけを覚えるよりも娘にとっては言葉と意味の連想づけがしやすかったように思います。

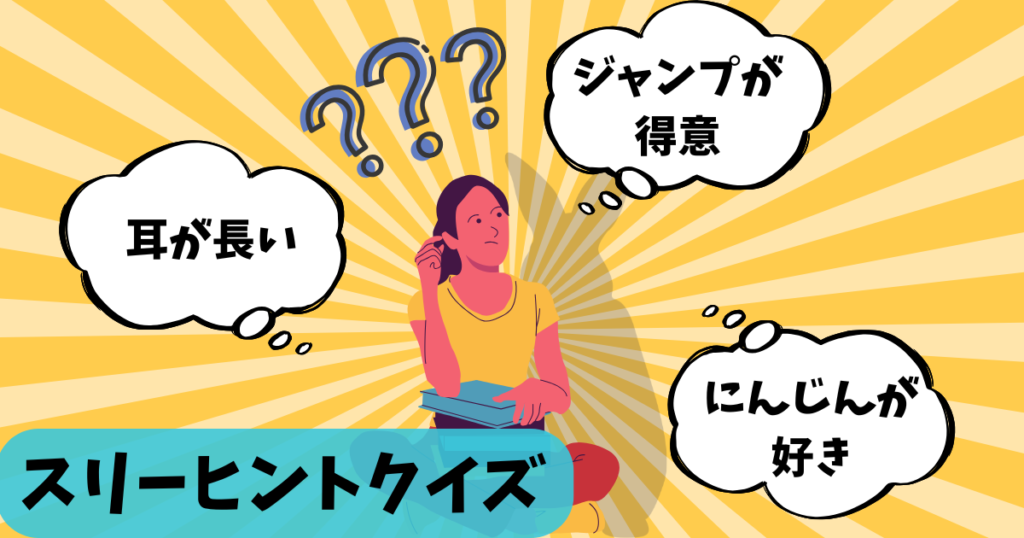

スリーヒントクイズ

スリーヒントクイズとは、答えに辿り着くために、答えの特徴を三つ与えてそこから回答させるというクイズです。(上の画像のような感じ)

スリーヒントクイズのやり方

娘が3歳半前位によくやっていたクイズで、慣れてなかったり言語理解が進んでいないときは机の上に対象のものを2つ置いて、

耳が長い ジャンプが得意 にんじんが好き なのは誰?

と言うシンプルな聞き方でクイズを行っていました。

言語理解が進んで発語も増えてからは、目の前にものが無くても段々とクイズに答えられるようになり、前述した暗闇クイズにもよく取り入れていました。

また、いちごドリルと言うサイトさんでこのスリーヒントクイズの問題例を沢山取り扱ってらっしゃいます。

簡単・普通・難しいまでレベル別に分けて下さっているのでお子様に合った問題を出しやすいかと思います。

→いちごドリル 幼児向けスリーヒントクイズ120問!

ビニールプールで宝探し

これは多分感覚統合の触覚に関わってくる類の遊びになるのかなと思います。

感覚統合とは、私たちが日常生活を送る上で必要不可欠な能力です。脳が体の感覚器官から送られてくる情報を整理・統合し、適切に反応することで、私たちは環境に適応した行動をとることができます。つまり、感覚統合は、脳の様々な部位が協調して働くことによって成り立っているのです。

引用:テテトコ

感覚統合は、子どもの発達における土台となる能力の一つと言えます。もしも感覚統合に課題があると、子どもは外部からの刺激に対して過敏に反応したり、逆に鈍感になったりします。また、姿勢や運動面での不器用さが目立つこともあります。

引用:テテトコ

感覚統合を発達させるためには、3つの感覚に着目することが大切です。それが触覚、固有受容覚、前庭覚です。これらの感覚は、子どもの脳の発達に大きく関わっています。

引用:テテトコ

↑リンク先でかなりわかりやすく記事にされているので気になる方は是非読んでみてください〜

よくテレビ番組などで箱の中にザリガニとかウニとかが入ってて、それを外側から触って手触りだけでなんの形をしているのか、名称を当てたりするようなゲーム(?)やってますよね。

あんな感じで、視覚を使わずに手の感覚だけで形や材質を想像したりするのって発達や脳の刺激に良いらしいです。

娘が2歳後半の発語停滞期にA事業所の施設長さんに「言葉がなかなか出ません・・・」とご相談した時も「感覚統合遊びを取り入れてみましょうか」と言ってくださりプログラムに入れてもらったりしてました。

(ちなみにその時は「魔法の袋」と称した中身が見えない袋の中に丸、三角、四角のブロックを入れて触った感触だけで形を当てさせると言うもの)

と言うわけで、早速お家遊びでも真似してみることにしました。

ビニールプールで宝探し遊びのやり方

- ビニールプールを用意し、ボールを沢山入れる(ない方は段ボールなどでも◉)

- ボールの他に、小さめで材質が異なるものをいくつか入れる(ヘアゴム、ストロー、キーホルダー、造花、消しゴム、などなんでも)

- アイマスクやタオルなどで子供の目を隠し、「ヘアゴム探して!」「ストロー探して!」などと物を指定して探させる

※もしこのゲームが好きそうならタイマーなどで時間を測って「残り15秒だよ!」などとカウントしても良いかもしれないです。

たまに娘のお気に入りの靴下などを入れておくと、目隠しを外した際に「なんで靴下入ってんの?笑」などと盛り上がってくれたりします。

インタビューごっこ遊び

インタビューごっこ遊びは割と言語理解が進んできた4歳前頃の時期からよくやっています。

と言うのも、幼稚園に入園すると毎月「お誕生日会」が開かれて誕生日のお子さんに先生たちが簡単なインタビューをしていることがわかったからです。

「何歳ですか」

「好きな食べ物はなんですか」

「頑張りたいことはなんですか」

など子供の答えやすさに応じてインタビュー内容は変えてくださるらしいのですが、娘が自分の誕生日のときに答えられないと「もしかするとお誕生日会自体嫌になってしまう可能性があるかも・・」と思い、インタビュー形式の質問も日常的に取り入れることにしました。

※幼稚園の年少時代の様子がわかる記事はこちら

インタビューごっこのやり方

- 「娘ちゃん、今からインタビューごっこやるからママが先生になるけどいい?」と許可を得る

- 手やリモコンなどでマイクの形を作り、「好きなものはなんですか?」「何歳ですか?」とマイクをむけてインタビューする

- 可能なら「今度は娘ちゃんがママにインタビューしてみて?」と言いマイクを渡すふりをしてバトンタッチする

なぜか不思議なのですが、マイクの形を作って向けるだけで割とテンションが上がるらしく普通に聞くよりも会話が続くことが増えたように思います。

普通に聞くと、

今日幼稚園で何して遊んだの?

車のおもちゃで遊んだ

そうなんだ!なんの車のおもちゃ?

んーわかんない

インタビュー形式で聞くと、

今日は幼稚園で何をして遊び・・・ましたか?(ましたか?でマイク向ける)

はい えーと・・・車のおもちゃで遊びました

そうなんですね!なんの車のおもちゃ・・・でしたか?(でしたか?でマイク向ける

はい んーと・・・アンパンマンの消防車です ○○君も一緒に遊びました

そうなんですね!インタビューありがとうございました!

はーい

のような感じで、質問と会話のラリーが続きやすくなりました。

こちらが敬語で質問しているので身内感が薄くなるというか「ちゃんと答えなくちゃ」と言う意識が出るのかもしれません。

また、インタビューごっこをすることで「です」「ます」などの敬語が身につき、コンビニの店員さんなどに、

ポケモンカードどこですか

などと身内以外の人物に敬語をほんのり使えるようになってきました。

自分と家族と他人の区別がつきやすくなる効果もあるかも?と思います。

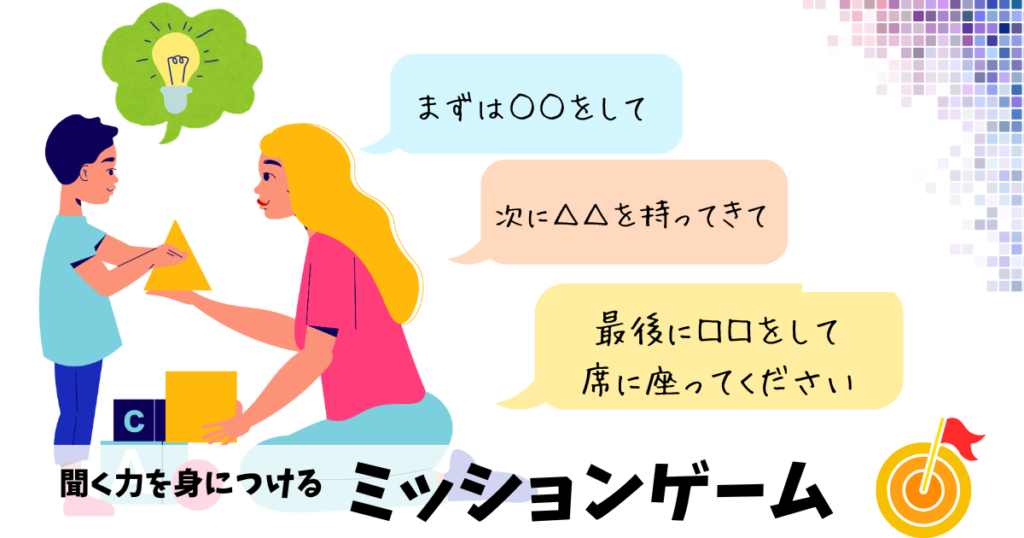

ミッションゲーム

これは療育先の児童発達支援所のプログラムに組み込まれていたゲームです。

個人的に超超超おすすめです!!

ミッションゲームのやり方

- 「今からミッションゲームをやります」と子供に宣言する

- 「ミッションは、3つだよ」と先に指令の数を伝える

- 複数指示の指令を出す

→「手を2回叩いて、テーブルの上のリモコンをテーブルの下に置いたら、ジャンプを1回して、ママのところに戻ってきて『終わりました』って教えて」

→「ほっぺを3回タッチしたら、ピンクのボールをコップの中に入れて、ケンケンでママのところまで戻ってきて『終わりました』って教えて」

など。 - ミッションが途中でわからなくなったら『ヒントください』って言ったら教えてあげるよ!と伝える。

- ミッションクリアしたら沢山褒める

施設長の先生曰く、

ミッションゲームは手軽にできる割に達成感や充実感を感じられるのでおすすめです!

また、ミッションを発表している時の子供の様子を見るとわかるのですが『聞き漏らさないように集中している様子』が他のゲームよりも顕著にわかりやすいと思います

との事です。

確かに『ミッションゲーム』と言う言葉自体がなんとなくワクワクしますし、単なるクイズなどに比べて指令を出しているときの娘の耳の澄まし方や集中している感じが全然違いました。

先に「ミッションは3つだよ」などと出す課題の数を伝えることで「その3つをクリアしないとミッションは成功しない」ことがわかるため一つも聞き漏らさないぞ・・・!と言う気持ちが見えました。

また、ミッションが成功した際の喜び具合も凄いので、達成感や充実感を感じて自己肯定感を上げるためにぴったりな遊び方だと思います。

このゲームは傾聴スキルや複数指示への指示理解などの訓練にもなりました。

また、特に何か特別なものを用意する必要もなくお家にあるものや自分の体を使ってできるゲームなので、日常の中でも取り入れやすいかと思います。

超超超おすすめです!!

※神対応のA事業所との出会いの話はこちら

まとめ

今回は語彙力や言語理解、複数指示、傾聴スキルなどを育むための遊びを紹介させていただきました。

発達のどんな部分に役立つかというとこんな感じでしょうか。

◉暗闇でクイズ&読んだ本の内容を振り返る

→傾聴力、暗記力

◉絵カードで言葉遊び

→想像力、反対語の理解

◉スリーヒントゲーム

→傾聴力、想像力

◉ビニールプールで宝探し

→感覚統合

◉インタビュー形式遊び

→傾聴力、敬語

◉ミッションゲーム

→傾聴力、達成感、自己肯定感

どのゲームでも「できたら褒める」「できなくても褒める」「答えは言わずにヒントを出す」「想像させる」を守りながら取り組みました。

遊びの要素を取り入れながら取り組んでいくと家族間でのコミュニケーションにもなりますし、娘も進んで取り組んでくれる事が多かったです。

今回は大まかなゲームのルールの記載になりますので、お子さんの発達に合わせて少しづつアレンジするなどして、ハマりそうなものが見つかれば嬉しい限りです!!

今回は【2歳半無発語】から【4歳で会話】ができるようになるまで(多語分〜会話)後編を読んでいただきありがとうございました。

次回は「無発語から会話」シリーズの内容の総まとめを記事にしたいと思います。

よろしければ他の記事も読んでいただけると嬉しいです。

コメント