見て頂いてありがとうございます!

こちらではガストンのソーシャルスキルえほん「かってもまけてもいいんだよ」の紹介をしております。

お子さんがなかなか勝敗受容ができない、勝ち負けのあるゲームなどをひどく嫌がることなどに悩んでいる方におすすめです。

↑ガストンのソーシャルスキルえほん「かってもまけてもいいんだよ」

勝敗受容とガストンの絵本について

集団生活をするようになってからわかった娘の勝敗受容の難しさ

幼稚園や集団療育などで集団生活をするようになると、勝敗があるゲームを行うことがありますよね

うちの娘はじゃんけんや椅子取りゲームなどで負けてしまうと勝敗需要ができず、延々と泣き続けてしまうことが多くありました・・・・

両極端すぎる・・・・。

家でジャンケンや勝敗がある簡単なゲームをするときは、ほとんど親が対戦相手になるのでこちら側がうまく負けてあげられたり、勝敗の割合をコントロールして娘が満足できる状態で終わらせることができるのですが、同年代のお子さんとの勝負だとこうはいきません。

勝ちたいVS勝ちたい の状態で勝負をするわけですから相手ももちろん本気モードなわけですからね・・・。

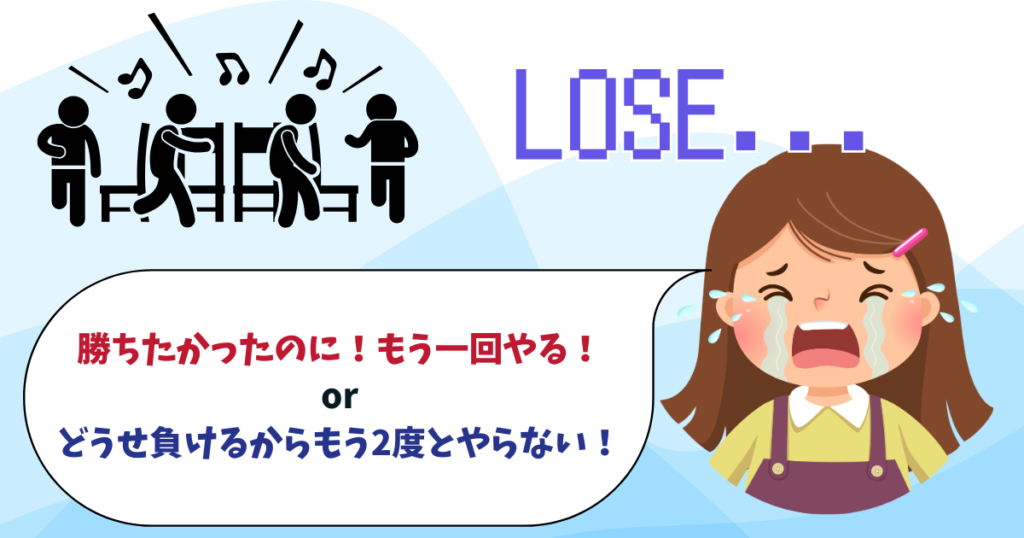

年齢差や経験の差などで負ける経験をすることも多くなり、負けた時は

「勝ちたかったのに!!もう一回勝つまでやりたい!!」と泣き喚いてしまうパターンや、

「どうせ負けるんだから今度からもうやりたくない・・・」と最初から諦めてゲームを放棄するパターンが増えていきました。

幼稚園では娘がいつまでも泣き止まなかったり椅子に固執する様子が続いてしまいゲームを中断させてしまう事もあったようでした・・・。

また、一度幼稚園のクラスで椅子取りゲームで1番になれたことがあり喜んでいた時があったのですが、別の日にまた椅子取りゲームをしようとなった時、「今度は1番になれないかもしれないからやりたくない」と言ったらしく、最新の嬉しかった出来事よりも過去の嫌だった出来事に上書きされ尻込みしてしまう様子でした。

嫌だと思うことを無理やり強要するべきではないのですが、やはり幼稚園などの集団生活の中で暮らす中でどこか折り合いをつけていかなければいけない部分て出てきますよね。

また、「勝った側が偉い」「負けた側はダメなんだ」という考えに固執してそうなのも気になる点でした。0か100か!白黒が完全についてしまう!みたいな・・・。

もちろん負けた時の悔しさは大事な感情だとは思うのですが、かといって負けた自分を否定したりダメなんだと思う必要もありません。

そんな自分を認めて勝ち負けよりも他に大事なことが見つけられたらいいなぁと思い、SST(ソーシャルスキルトレーニング)ができそうなアイテムを探し、一冊の絵本に辿り着きました。

※癇癪対応の記事についてはこちらから

SST絵本「かってもまけてもいいんだよ」について

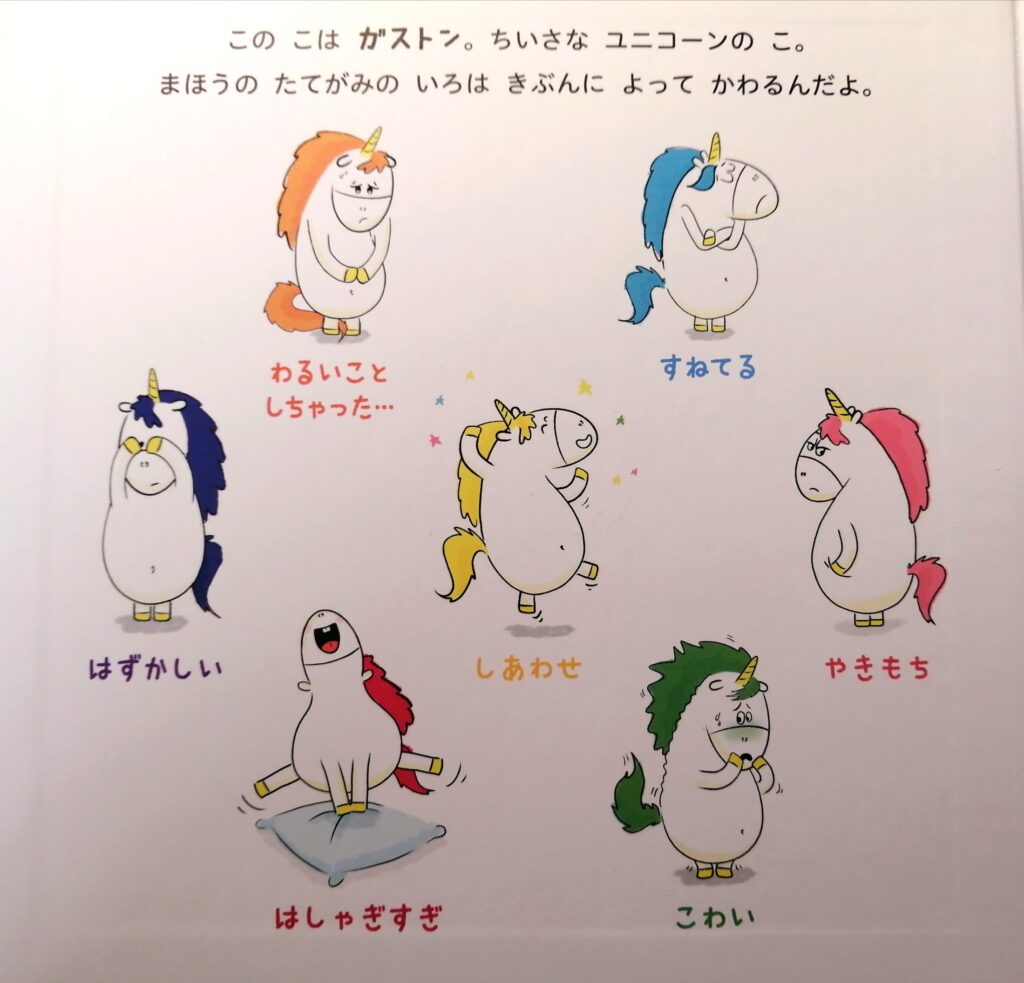

↑主人公のガストン。気持ちによってたてがみの色が変わり、視覚的にもわかりやすい工夫がされています

この絵本を書いた人

文・絵 オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ

パリ第3大学で児童心理学に主眼を置いた情報とコミュニケーションに関する修士号を取得。10年間アニメ制作に携わった後、児童書の作家としてガストンシリーズでデビュー。ソフロロジーによるセラピーのメソッドを学び、教育機関などでワークショップなども行っている。

引用:「かってもまけてもいいんだよ」巻末より

児童心理学を学ばれた作家さんということです。納得・・・・!

作中のガストンの心の揺れ方や気持ちの表出などがきめ細やかなので感情移入がしやすいです。

登場人物(ガストン、ママ、パパ、先生、クラスメイト)

- ガストン:ユニコーンの子供。好奇心が旺盛で友達も家族も大好きだけど、気持ちのコントロールが出来ない場面が多い。たてがみは気持ちによって色が変わるようになっている

- ママ・パパ:ガストンの両親。どちらも優しくてガストンが大好き。ガストンが気持ちのコントロールが出来ない時には遊びの中でヒントをくれたり優しい言葉で物事の本質を教えてくれる

- ミモザ先生:ガストンが通う学校に勤める先生。ガストンはミモザ先生の授業が大好きらしい

- マリー・ユージーン:ガストンのクラスメイト。

ガストンの勝敗需要が出来ない様子が娘とそっくりだった

主人公のガストンは足し算の授業を受けているのでおそらく小学校1年生くらいの年齢だと思います。

ガストンには仲良しのユージーンという男の子がいて、休み時間に一緒に遊びたくて会いにいきますが、ユージーンは別の友達と一緒にサッカーで遊んでいます。

ガストンはサッカーが苦手であまり好きではありません。それでも一緒に遊びたいので懸命に挑戦しますが上手くいかずに他の男の子たちに笑われてしまいます。

もういやだ!!

ガストンは はらをたてた

今までだってサッカーはそんなにすきじゃなかったんだ

だけどもうやってみるのだっていやだ!

引用:かってもまけてもいいんだよ

結局その出来事はママに話して自分の中で少し消化をしたガストンですが、その後お家でパパとママと一緒に遊んださかなすくいゲームでも上手く出来ず、

「ああ!やっぱりだめだ!」

「まけるんだったらもうあそびたくないや!」

と言ってゲームを放棄し、怒って自分の部屋に戻ってしまいます。

この一連の怒り方や投げ出し方がすごくうちの娘にそっくりでびっくりしました。

自分なりに頑張ってみたけれど上手くいかなくて他人に笑われて嫌になったり、好きなゲームなのに勝敗がかかってくるとつい投げ出してしまいたくなる気持ちがガストンの表情や仕草から読み取れます。

↑ガストンの様子を見てママは何か思っていそうですね

ママがガストンに向けた言葉が優しく本質を突いていて心に沁みる

この絵本は物語形式でSSTを学べる内容になっていますが、特にSSTが意識されているページにはお花の形のソーシャルスキルマークがついていてよりわかりやすくなっています。

「ねえ、ガストン

わたしたちはいっぽずついっぽずつ

みちをあるくみたいに

なにかまなんでいくのよ。

しっぱいしたらがんばってれんしゅうして

だんだんよくなっていくのよ。」

引用:「かってもまけてもいいんだよ」

失敗して負けてしまった過程も学びとして捉えられたら・・・と結構高度なことを言っているような気がしますし、4、5歳の今そんなことを言われても難しいかもしれません。

でも「一歩ずつ道を歩く」という当たり前のことでも積み重ねていくことで何か変わっていくんじゃないか、少しずつ良くなっていくんじゃないかというメッセージは親側から見ても身につまされる部分がありますし、子供にも「失敗や負けは悪いことじゃないし、成功することや勝つことが全てではないんだよ」と伝えやすい言葉だなぁと思いました。

ちなみにこのようなSSTの訓練に使えそうな言葉はクラスメイトやパパもそれぞれ話しているページがあります。

最後のページは見ていて幸せな気持ちになります・・・。

この絵本をどのように使った?

普通に娘と一緒に読むだけでも楽しめることは楽しめるのですが、勝敗受容のSSTとしてはこちらの記事にもあるように、

できれば【勝敗受容出来なかった出来事が起きた日に読んでいた上】での、

『寝る前に暗闇の中での絵本内容の振り返り』

を一緒に行うことでより効果的に勝敗について考えてもらうことができたかなと思っています。

寝る前に明るい場所で絵本を読んで内容をインプットしてから、布団に入って真っ暗な状態で自分の気持ちをアウトプットしてもらっていました。

暗闇は視覚の情報が遮断されるので視覚優位の娘に取っては耳から聞こえる情報により集中しやすい環境になります。

そのため、

今日ゲームで負けた時はどんな気持ちになった?

ガストンのママは負けたり失敗することは悪いことだって言ってた?

などの私の問いかけに対して耳を傾けやすく、問いかけの内容に対して自分なりの答えを出そうと考えてくれやすいように思いました。

なので

勝ちたかったし、何回も負けるのが嫌だなと思った

悪いことじゃないって言ってた。しっぱいしても段々良くなるって。

などと自分の気持ちを素直に話してくたり、頑張って絵本の内容を思い出そうとする様子が見られました。

その都度、

「失敗するのも負けることも全然悪いことじゃないんだよ。負けて悔しいって思う気持ちもとっても大事だけど、失敗しても「また頑張ろう」って思える気持ちや「もっと上手くなりたい」って練習しようとする気持ちを大事にしてみたり、『失敗』を『頑張っている途中』だって思えたらいいんじゃないかな?頑張っている人を笑ったりバカにする人なんていないんだから。

と繰り返し伝えていきながら、

「勝ち」=良い 「負け」=悪い

の0or100の考えを少しづつ緩めていけるように声がけを続けていきました。

そのおかげか、療育や幼稚園でジャンケンや椅子取りゲームなどの勝敗がつく遊びを行った際も少しづつ「負けてもまあいっか!」と言えるようになったり、「ガストンのママが言ってたもんね?」と、勝っても負けてもいいんだよね!というフレーズを引用して気持ちを落ち着かせる様子が見られるようになってきました。(もちろん1、2回で出来た訳ではありませんが・・)

それに伴って負けた際のギャン泣きも無くなり、スムーズに遊びに参加ができるようになりました。

これは園生活の集団行動における中ですごく成長した出来事だと思っています。負けた時の悔しい気持ちを抑えて「まあいっか」と言える事って私はすごく大事な事だと思いますし、娘にとっても大きな困り事を自分で減らせたのは大きな自信に繋がったようです。

日中の絵本の読み聞かせ+その日の出来事を暗闇でアウトプットしてもらう合わせ技おすすめです!

ガストンのSST絵本は他にも!

↑今回ご紹介したのはこちらの絵本なのですが、ガストンのSST絵本はシリーズものになっています。

「しっぱいしたっていいんだよ」

〜ならやってみて シリーズ

お子さんの気持ちに寄り添いたい時や、お子さんがもやっとしている気持ちを自分で理解していない時に絵本を読みながら「今はこういう風に思っているのかもね」と一緒に話してみるのもいいかもしれません

まとめ

今回はガストンのソーシャルスキル絵本「かってもまけてもいいんだよ」について記事を書かせていただきました。

幼稚園や小学校などの集団生活では、少なからず勝敗があったり周りと比べられたりする機会が増えてきてしまいますよね。

負けることがダメなんだと思いながら過ごしていると、いざ負けた時に受け入れられず癇癪を起こしてしまったり、失敗することへの不安で何か取り組むときに前向きに出来なかったり自己肯定感が下がるきっかけになることもあるかもしれません。

自分の気持ちに素直になることは全く悪いことではないので「負けが嫌だ!」という気持ちを抑えるのは難しいかもしれませんが、「負けることや失敗することは決してダメなんかじゃないんだよ」ということを理解できたら少し集団生活の中での子供自身の気持ちが和らぐこともあるかと思います。

また、SST絵本は親も読みながら「なるほどな」と思える部分が多く勉強になりました・・・!!

育児を頑張る親御さんやお子さんの自己肯定感を高めるヒントが見つかれば嬉しいなと思います。

コメント