※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。

今回の記事では、無発語の状態で【返事・はい/いいえ・自分の名前】の認識が出来ない、言えない、反応しないお子さんに向けたロールプレイング方法などについてお伝えします。

育児は大変ですが、親からの発信や問いかけに子供が反応してくれるとそれだけで嬉しいですよね。

ただ発達不安や発達障害のお子さんは人とのコミュニケーションの取り方がわからなかったり、特性上人よりも物に気持ちが集中してしまいなかなか反応してくれない、ということもあるかと思います。

特に無発語の場合、子供の気持ちや感情、要求などがわからず対応に困ってしまうこともあるかもしれません。

子供が何を考えているのか、読み取る術がないときついですよね・・・・

今回の記事では無発語時代によく行っていたロールプレイング方法を娘の発達段階別で書いております。

子供の言葉が出ておらず反応しない、返事や自分の名前の認識が出来たらなぁと思う方にぜひ読んでいただきたい内容になっておりますのでよろしければ是非!

また、今までの記事の中でも同時期に一緒に行っていたことなども併せて紹介します!

↓発語に関してはこちらから

※子供の発達度合いは個人差がありますので、下記のことをすれば誰でもコミュニケーションが取れるといったものではありませんのでご参考程度にお願いいたします。

無発語さんに効果的だったロールプレイング

そもそもコミュニケーション能力って?

コミュニケーション能力とは、人と人とが意志の疎通をする能力のことをいいます。コミュニケーション能力が高い人は、相手が何を伝えようとしているかを理解できる一方で、自分自身の考えや気持ちを相手にわかるように伝えることもできます。

引用:Gakken

コミュニケーション能力が高いと、自分の伝えたい気持ちを上手に伝えることができなおかつ相手の考えや思いを理解しやすくもなります。

社会では何かしら他人との関わりがあって生活が回っていくということもあり、コミュニケーション能力が高く円滑に人間関係を築くことができれば、困りごとや生きづらさも軽減するのではないかと思います。

幼少時代は親や先生が気持ちを代弁してくれたり、伝え方が拙くても大人側が読みとってくれることも多いかと思いますが、就学が近づく年頃になると自分の気持ちを自分の言葉で伝えられたりアイコンタクトや表情の使い方などで表現を求められる場面が多くなってきますよね。

発達不安や発達障害のお子さんの場合、表情やその場の状況から相手の気持ちを読み取ることが難しかったり、周囲の物に目がいってしまい対人に集中できずうまくコミュニケーションがとりにくい、ということ悩みも・・・。

コミュニケーションは社会性を育むために大事なことではありますが、これがなかなか難しいんですよね・・・。特に言語理解が無く注視ができない時は苦労しました・・・。

下記では私の娘の実際のコミュニケーション能力がどんな感じだったか年齢別で見ていきたいと思います。

娘のコミュニケーション能力の推移

1〜2歳 無発語時代 基本問いかけにはスルー。

※この時期の娘の発達程度はこちら

この時期娘は全く喋りません。

喋らないというかもう無音で、音も出さないので声色すら分からないような感じでした。

もちろん言語理解も出来ているのかどうかすらわからないような状態で、娘の気持ちや感情を知る術が無いような状態でしたね・・・。

遠城寺式乳幼児分析的発達検査の【対人関係】部分を抜粋すると下記のような感じです↓

- 1歳0ヶ月〜1歳2ヶ月:褒められると同じ動作を繰り返す→✖️

- 1歳2ヶ月〜1歳4ヶ月:簡単な手伝いをする→✖️

- 1歳4ヶ月〜1歳6ヶ月:困難なことに出会うと助けを求める→✖️

- 1歳6ヶ月〜1歳9ヶ月:友達と手を繋ぐ→✖️

- 1歳9ヶ月〜2歳0ヶ月:親から離れて遊ぶ→○

この年齢の子供は模倣が上手になったり親にヘルプを求めたり、子供同士の関わりができ始めることもあるとか。

うち ぜんっっぜん無かった・・・・。

というか目が合うことや娘から笑いかけてくれることなどがほぼなく、こちらからの問いかけに関しても基本的にスルーされてしまうので「見えているのか不安」になるレベルでした。

また、キャラクターやおままごとなどの子供が好きそうな物にも興味が無さそうだったのでお家にあるおもちゃは基本使われません。

唯一一緒に遊ぶことといえば、娘がブロック積みをする際に高くなりすぎて届かなくなった時にだけクレーン現象で呼ばれて、『ブロックが倒れないように抑える係』として娘の遊びに参加していました。

(かなしい)

それでも当時は「1〜2歳の遊びなんてこんなもんなのかな?」と思ってました。

拍手やお返事などもしないので、「自分の世界で遊んでる」という言い方がぴったりくるかもしれません。

何も見えてないし何を考えているか全然わからないような様子。

そして保育センターの集まりに参加した際に生後7ヶ月の赤ちゃんがお母さんとしっかり目を合わせて拍手しているのを見て「あっ天才児だ!?」と思いながら見ていました。

(かなしい)

2〜3歳 無発語〜一語文時代 工夫をすれば注視可能

※この時期の娘の発達程度はこちら

大まかな括りにはなりますが、一語文が出てきて注視ができるようになったのは2歳後半からになります。

遠城寺式乳幼児分析的発達検査の【対人関係】部分を抜粋すると下記のような感じです↓

- 2歳0ヶ月〜2歳3ヶ月:電話ごっこをする→✖️

- 2歳3ヶ月〜2歳6ヶ月:友達と喧嘩すると言いつけにくる→✖️

- 2歳6ヶ月〜2歳9ヶ月:年下の子供の世話を焼きたがる→✖️

- 2歳9ヶ月〜3歳0ヶ月:ままごとで役を演じる事ができる→△

この時期は一般的には言語理解や社会性もぐんと伸びて対人でできることもレベルが上がるようです。

しかしながらうちの娘に関してはこの時期もまだ発語が出ない時期が長く、言語理解も乏しいため社会性を身につけるまでに至りませんでした。

むしろ他のプレ幼稚園や公園遊びなどが増えたことにより他のお子さんを目にすることも増え、その成長具合の違いにめちゃくちゃ凹んだのを覚えています・・・。

ただ、2歳5ヶ月頃から療育に通わせ始めてABA(応用行動分析学)を知ったり、お風呂ポスターで応答の指差しが出るようになってからはコミュニケーション能力が徐々に上がっている!と感じることが多くなっていきました。

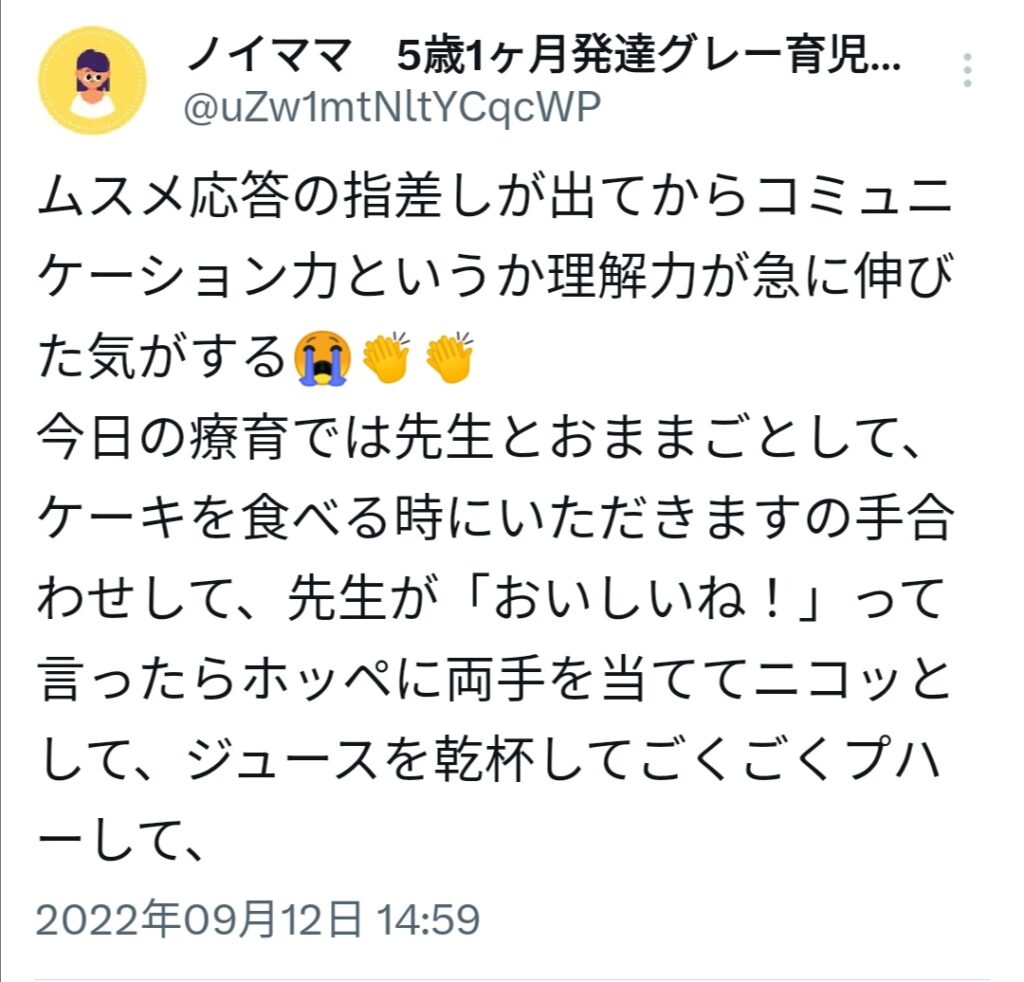

当時の私のTwitter(現:X)でのポストそのままです。2歳7ヶ月で応答の指差しが出た直後のことでした。

他人に感情を共有する術を知り、それが楽しいと思えたり色々なことに興味を持てるような環境を整えてあげてからはコミュニケーション能力も上がり、楽しそうな表情を見せてくれることが増えたかと思います。

また、2歳後半は意味不明の癇癪を起こすことも激減しました!

もちろん「あれが嫌だった」「これがやりたかった」のような理由のある癇癪はまだまだあったのですが、「イヤ」という気持ちを言葉で伝えることができるようになった分周りが適切に対応できるようになり本人のストレスが減ったことにもよるものかなと思っています。

※応答の指差しの効果的な練習方法についてはこちら

3〜4歳 多語文〜会話時代 親や先生とのコミュニケーションは基本困らない

※この時期の娘の発達程度はこちら

この時期は集団療育や新しく幼稚園に入園したこともあり、集団の中での生活に徐々に慣れていった時期でもあります。

遠城寺式乳幼児分析的発達検査の【対人関係】部分を抜粋すると下記のような感じです↓

- 3歳0ヶ月〜3歳4ヶ月:「こうしていい?」と許可を求める→✖️

- 3歳4ヶ月〜3歳8ヶ月:友達と順番に物を使う(ブランコなど)→○

- 3歳8ヶ月〜4歳0ヶ月:母親に断って友達の家に遊びに行く→✖️(できる子いるの?笑)

3歳前半に関してはまだ「こうしていい?」などの許可を求めたり提案をするなどの高度なコミュニケーションは取れない状態でした。

ただ単語だけで言えば600語程度の事物名称がわかっているような状態だったので身の回りのものや友達の名前などにも興味が湧いてきやすい時期だったかと思います。

公園などでも自分と同じくらいの子が遊んでいると近づいていって「あしょぼー」と声をかけるなどして自分の気持ちを伝えることも増えてきました。

3歳3ヶ月頃からは自分の気持ちを伝える言葉のバリエーションが増え、「やだ」「いらない」「おしまい」「だめ」などを適切な場面で出せるようになっていきました。

また、わからないことに対しては流さずに「これ何?」「わからない」「知らない」「教えて」なども使えるようになったのでこの辺りでようやく娘の本当の気持ちを汲み取れるようになってきた時期でもあります。

それまではわからないことがあってもとりあえずエコラリアでおうむ返ししてみたり、スルーしたりすることが多かったので「これは本心かな?言葉の習得中かな?」と悩むこともしばしば。

なので大人相手に自分の気持ちを伝えたり、年の離れた(ほぼお姉さん)お子さんとお話をする場合などはそこまで問題無くコミュニケーションを取ることができました。

もちろんそれは相手が娘相手でも話がきちんと続くように話しやすさを配慮してくれたり会話を引き出してくれたりしたからです。

子供同士だけで円滑にコミュニケーションが取れるか?と言われたらそれはまだNOなので先生や親の介入がまだまだ必要な状況ではありました。

また、3歳なってからすぐのあたりは幼稚園入園に向けて自分の名前の認識を高めたり挙手からの返事の練習なども強化も意識し始めた時期でした。

4〜5歳 同年代の友達との会話可能 少し空気を読めるようになる

※この時期の娘の発達程度はこちら

幼稚園の年中さんとして集団行動も慣れてきました。

また幼稚園の担任の先生と相性が良かった(とにかく小さなことでも過程でもなんでも褒めて認めてくださる先生でした)こともあり、新しいことや知らないお子さんとも臆せずお話したり遊んだりすることができるようになっていきました。

元々娘は人との距離が近く、相手の表情などから気持ちを読み取るのが苦手な子供だったのですが相手との適切な距離感を掴む練習もお家や療育で結構やっていたと思います。

(適切な距離感の取り方については別の記事でまた書こうと思っています)

遠城寺式乳幼児分析的発達検査の【対人関係】部分を抜粋すると下記のような感じです↓

- 4歳0ヶ月〜4歳4ヶ月:ジャンケンで勝負を決める→○

- 4歳4ヶ月〜4歳8ヶ月:砂場で二人以上で協力して一つの山を作る→○

遠城寺式発達検査項目についてもこの時期はほぼ全ての項目で○がつくように!

ジャンケンやしりとり、ルールのある遊びなどは4歳になる前から少しづつ療育やお家で始めていました。

対相手がいる遊びに関してはルールの把握とコミュニケーションが肝になる部分だと思っているので、ルールの説明や遊んでいる間の振る舞い(負けても勝敗需要ができる、相手を応援することができる、癇癪を抑えることができる など)についても視覚的わかりやすいように絵や人形を使ったロープレで教えるなどしていました。

娘は早生まれということもあり、4月生まれさんや言語発達がとても早いお子さんなどと話す場合は言葉が追いつかず沈黙してしまったり「えーと」「うーんと」のように場を持たせる言葉を使いがちでしたが、参観日などに見にいくと基本的には定型発達のクラスメイトのお子さんとも仲良くお話できている様子が見られるように・・・!!

また、この時期から「相手の様子によって対応を変える」というコミュニケーションも自然とできるようになっていきました。

自分より明らかに小さいお子さんと遊ぶときは自分なりに優しくしようと思うようで、遊んでいるおもちゃを貸しにいったり「ちょっとそれ危ないかもしれない」「こっちの方が使いやすいかもしれないよ」という提案などもするようになってきました・・・!!

また、私や主人が疲れた表情を見せたりため息をついたりすると「お仕事大変なの?大丈夫?」のように気を遣う言葉をかけてくれるようにもなりました。

空気や雰囲気を読んで言葉をかけるのは割と高度なコミュニケーション能力かなと思うのですが、自分なりに少しづつ習得していってくれています。

何を話しかけてもスルーされていた過去があるのでここまで成長してくれたのは本当に嬉しい限りです・・・・!!

何故ロールプレイングを行うのがいいのか?

上の項目では娘のコミュニケーション能力の段階を見ていただきましたが、私は娘が無発語だった2歳前半頃から『ロールプレイング』を使いながら娘にコミュニケーション方法を伝えていきました。

ロールプレイングとは?

ロールプレイングは、「役割(role)」と「演じる(play)」を組み合わせた言葉です。日本語では「ロープレ」とも呼ばれ、現場や実際に近い疑似場面を想定し、その中で自分の役割を演じることで、スキルを身に付けるという学習方法です。

実際に近い疑似場面を想定することができるので、私は想定される出来事を予習するための学習方法として考えています。

ロールプレイングのメリット

ロープレのメリットは私はたくさんあると思っています。娘とロープレを日々行なっていていいなと思った点を下記に書いてみますと、

- 自分が行うべきことが可視化できてわかりやすい

- 自分と相手だけではなくロープレを「見る」立場にもなれるので第三者の目から客観的に見れる(更に理解がしやすくなる)

- あらかじめ自分の役割や相手の役割を見ることができるので心の準備がしやすい

- ロープレをしながら「ここでこんなことが起きたらどうする?」という想定外のトラブルもあらかじめ対応を考えることができる

という感じ。

小さいお子さんに限ったことではないですが、仕事の流れや家事の流れなども言葉で説明されるよりも一度一緒にやってみた方が頭に入りやすかったりしますよね。

そんな感じで、あらかじめロープレを行うことで全体の流れを把握できたりより具体的に伝えることができたり、適切な行動を取るためのプロンプトとしても使うことができます。

『プロンプト(prompt)』の定義は,「行動の遂行の直前や遂行中に提示される刺激であり,強化を受ける行動が起きやすいように手助けするものである」です。簡単に言うと,正しい行動を生じさせるための手がかりやヒント,手助けといったものです。

引用:こども行動療育教室

言葉での気持ちの表現が上手になってきた現在ではあまりロープレを行っていないのですが、無発語時代は言語習得と並行して毎日行なっていました!

段階別のロープレ方法(返事・はい/いいえ・自分の名前の認識)

段階別のロープレ方法の解説の前に前提としてお話したいのですが、

ロープレは「どんな時期に行っても必ず適切な効果がある!」というものでは無いかなと思います。

私は完全に無発語の段階からロープレを行なっていたのでその体験談をもとに記載をさせて頂くのですが、やはり【無発語・指差しなし・注視ができない】状態だとロープレの効果も薄いと感じました。

というのも、注視が出来ないといくら適切なロープレをしても見てもらえないですし、無発語だとどの段階までロープレのどの部分まで理解出来ているか汲み取れないので対応が難しいですよね。

また、指差しも気持ちの表出に有効なツールですがこれが出ていない状態も無発語と同じくロープレの内容の理解度が読みづらい。

「言葉・指差し・注視」は重要なコミュニケーションツールなので、この3つが全く出ていない時期に無理にロープレをしようとすると、

こんなに一生懸命ロープレしても全然身につかないし、どれくらい理解してるかわからない・・このまま続けてていいのかなぁ・・・

と不安な気持ちが募ることもあるかもしれません。

なので無発語の場合でも「注視ができる」状態からロープレをスタートさせた方がお互いストレスなく取り組めるかなと思いますよ!

※注視の力や応答の指差しが急に伸びた!お風呂ポスターで楽しく発語促進できたお話はこちら↓

また、ここでは一通りのロープレの他にも並行して行って効果があったと思うものも載せておりますので良かったらご参考にされてみてください!

無発語・呼びかけに無反応状態の時期に行ったロープレ

年齢で言うと2歳4ヶ月程度でまだ療育は行っていない時期です。なので下記の本を見ながら自分なりにアレンジして進めていきました。

※この書籍について書いている記事はこちら

やり方

人間同士で行いますので、親同士や療育先で先生にお願いしてロープレに協力してもらうような形で行なっていました。

返事(挙手+はーい)

大人が二人いる状態で子供に「お返事練習してみようか!見ててね!」と注意を向けさせる

私は「ノイママ」っていう名前だよ

と言いながら自分を指差す。ママの名前は「ノイママ」と言うことを認識づける。

名前を呼ばれたら手を上げて「はい」と言うよ

と伝える。

ノイママー!

はい!(と言って挙手をする)

これと全く同じ流れでママからパパに向けての挙手+返事のロープレも見せる。

ロープレを見せた後は下記のような感じで背後から補助をしながら実際に子供にも挙手+返事をさせます。

ムスメー!

(娘の背後から娘の手をとり、挙手をさせながら)はーい!

(手を上げさせられている)

ポイントは、

- ロープレを見てもらうために初めにしっかり注視させること

- ロープレの身振り手振りや口調をはっきり大袈裟にわかりやすくすること

- 「ちゃん」「くん」は言わずに名前だけ呼ぶこと

- たまに返事の時の声色を変えてみたり(裏声とか)して楽しく興味を惹きつけること

- 子供が嫌がったらすぐに止めること

です。

無発語で周りへの興味が薄い場合、好きなキャラクターなどがない場合はやはり人間同士でロープレを見せるのが1番わかりやすいかなと思っています。

ただこのやり方は日中ワンオペで育児をされてる方は無理に一人二役などはされない方がいいと思います。

名前を呼ぶ側と呼ばれる側をどっちも一人でやってしまうとお子さんはそれぞれの役割がわからず混乱してしまう恐れがあります。

なので大人が二人揃っていて余裕がある時に楽しみながら取り組むのが理想的かと思います。

また、この方法に関しても「注視する能力があるかないか」でかなり難易度が変わってきますので、もしまだ「全然うちの子注視できない・・・指差しもできない・・・」と言う場合はまず注視する力をつけることを優先するのをおすすめします!

※指差し練習・注視の力を育むための記事はこちら

「はい」「いいえ」

難易度が高かったためこの時期では行なっておりません。

自分の名前の認識

上記の「挙手+返事」をする際に名前呼びを繰り返して認識させる

対象に目を向けることができる・簡単な模倣をしようとする 時期に行ったロープレ

対象のものを注視したり模倣に興味が出てくるとロープレの難易度がグッと下がります!!

うちの娘でいえば2歳7ヶ月頃のちょうど応答の指差しが出てきたあたりかなと思います。

注視と指差しができるようになってめちゃくちゃロープレや指示の通りが段違いに入るようになりました。(もちろん今までの娘からすれば、といった話になりますが・・・)

また、注視の力が養われる+言葉を聞こうとしてくれる様子があれば人間同士で行わなくても丁寧に説明をすれば、人形や人間の絵を使ってロープレすることも可能なのでワンオペで自分しか人がいない!と言う場合でもより手軽にロープレを行うことができました。

返事(挙手+はーい)

やり方

基本的には【無発語・呼びかけに無反応状態の時期に行ったロープレ】と同じ流れになりますが、実際の人間ではなく人形を使いながらやります。

用意するもの:人形2体

人形を用意するときは役割分担がわかりやすいように、二つとも似たような人形を使うのは避けましょう。

うちではこどもチャレンジを受講していたので「しまじろう」と「みみりん」のように容貌が異なる人形を使っていました。

流れ

「娘ちゃん、お名前のお返事練習してみよっか!」と言い注意を惹きつける

テーブルの上に人形を2体用意し、

今からうさぎちゃんがくま君を呼んでみるから、見ていてね

と伝える。

(親が動かしながら)くまくーん!

(親が動かしながら)はーい!

そしてうさぎとくまの役割を交代してもう一度やります。

ロープレが終わったら、

二人ともすごいね!「名前呼び」と「返事」ちゃんとできたね!

人形の行いについてしっかりと褒めます。

一通りの流れを見せ終わったら、

じゃあ今度はママと娘ちゃんでくまさんとうさぎさんを動かしてみようか!

くまとうさぎどっちがいいかな?

と言って子供に役割を選ばせます。

※まだ「どっち」を選ぶのが難しい場合はこちらの記事を参考にされてみてください。

人形を選んでくれたら向かい合わせになるように座り、先ほどの流れを子供と一緒に行います。

この段階でまだ返事や挙手が難しい場合はまた背後から補助をして手を上げさせたり、代わりに返事をしてあげるなどして一連の流れを行いましょう

「はい」「いいえ」

※「はい」「いいえ」については「うん」「違う(いや)」と言うように日常的に使いやすい言葉に変換して教えています

これらの言葉の使い方については下記の書籍の「食事の時の声かけ②」と言う項目を参考に伝えていきました。

※この書籍について書いている記事はこちら

やり方

書籍では食事時の場面で行われていましたので私も食事やおやつを食べる際によくロープレをやりながら「うん」「いや」を教えていました。

用意するもの:子供の好きな食べ物と嫌いな食べ物

流れ:

「はい(うん)」の場合

子供の好きな食べ物を出す際に、子供が手を伸ばしても取れない位の場所に好物を置く。

子供が好物を取ろうとして手を伸ばした際に、

ハンバーグ(好きなもの)、欲しい?

と聞き、そのまま

うん

と言いながら大袈裟に頷く。そして、

欲しいときは「うん」って言うんだよ

と伝えて、再度「ハンバーグ欲しい?」と聞き、子供が頷くような仕草をしたり声を出そうとするなどの変化が見られた際にはすぐに好物を渡してめちゃくちゃ褒める。

「いや」の場合

子供の嫌いなものや苦手な食べ物をお皿に乗せて用意する。

はい、野菜炒め(苦手なもの)だよ。どうぞ

と声をかけながら子供の口元まで苦手な食べ物を持っていく。

この際子供が顔を背けたり、嫌そうな表情をするなど抵抗する様子を見せたら親が大袈裟に首を横に振りながら

いや。いらないときは「いや」っていうよ

と伝える。

そして再度苦手なものを近づけてみてまた抵抗した瞬間に「いや、いらない」と親が声に出して見本を見せる。

少しでも首を横に振ろうとしたり「いや」に近い発語があった際にはすぐに嫌いなものを引っ込めた上で「きちんと「いや」って言えたね!」とめちゃくちゃ褒める

ポイント

- 「うん」「いや」どちらも共通して大人がもう一人いる場合は、頷く、首を横にふる行為の手助けとして子供の頭に手を添えて「うん」の場面で首を振る補助をするのも効果的

- 「うん」「いや」のタイミングで子供が何か反応を示したらすぐに対応し、「うん(いや)って言ってくれたからママ娘ちゃんの気持ちがわかったよ!ありがとう!」と褒め、子供が自分の反応によって希望が叶ったんだ!と言うことを理解させていく

自分の名前の認識

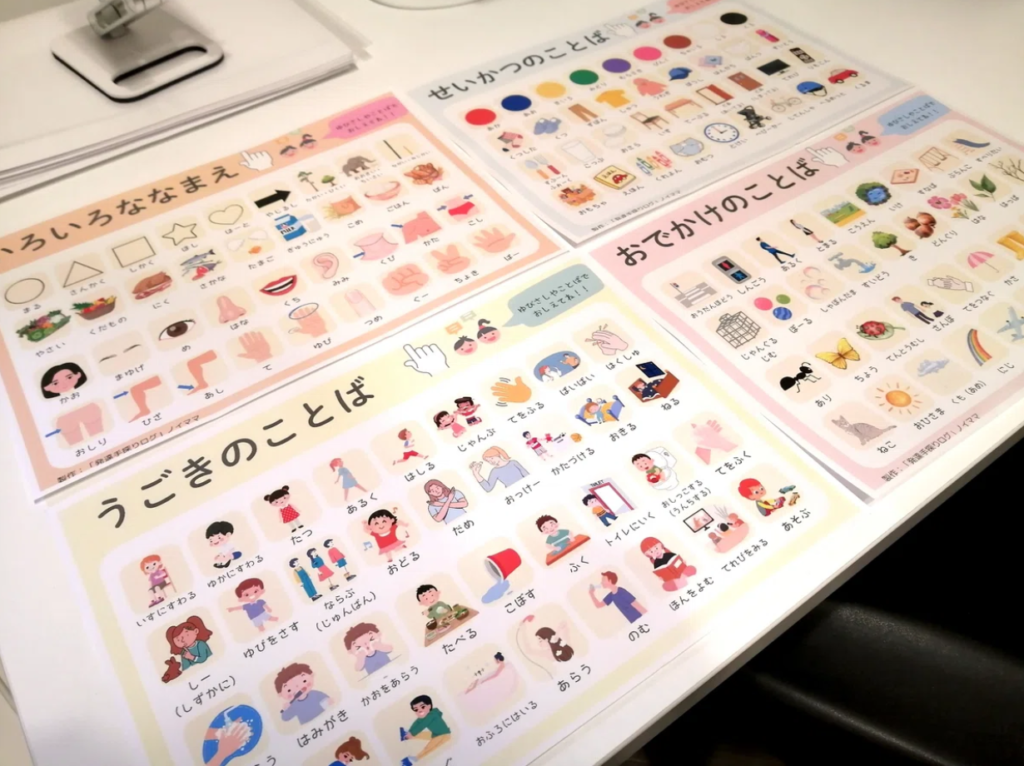

こちらの記事にも書いているのですが、この時期はひらがなに触れる機会が多く少しづつひらがなを理解し始めていました。

なので日常的に名前呼びを繰り返して音で自分の名前を認識づけることと、テーブルの自分の席にひらがなで大きく娘の名前を書いた紙を貼っておき、自分の名前が目に入りやすい状態を作っておきました。

あとはお風呂での応答の指差しがかなり出てきていた状態だったので、日常的な語彙意外に娘・私・主人の写真をお風呂の壁に貼り指差しながら

この子だ〜れだ?

と人物クイズを毎日行っていました。

お風呂での写真クイズも娘には効果があったようで、日常生活のポスターでしばらく指差しクイズを行ってから気分が乗ってきた時に写真クイズを行うと、ちょっとニヤニヤしながら自分を指差したり前のめりになって写真を見たり、自分の名前を伝えようと発語しようとしている様子が見られました。

発語あり・対象のものに意識的に注視できる・模倣可能 の時期に行ったロープレ

発語が出てきて言語理解もだいぶ進んできました。時期的には幼稚園入園後少し経った3歳4ヶ月あたりかなと思います。

やり方

返事(挙手+はーい)

自分の名前の認識、挙手+はーい についても定着してきました。

なのでこのあたりで名前以外でも返事ができるようにしておこうかなと考えるように。

例えば娘がハンバーガーの絵の服を着てクマが描かれた靴下を履きジュースを飲んでいるとします。

その時に、

ハンバーガーの絵がついた服を着ているのは誰?/クマさんの絵がついた靴下を履いているのは誰?/今リンゴジュースを飲んでいるのは誰?

のような感じで今現在「娘しかやっていないこと・娘しか持っていないもの・娘しか身につけていないもの・娘だと特定してわかるもの」の特徴を言いながら「はーい」の返事を引き出すような感じで質問をしていました。

誰がどう見てもその特徴を持っているのは娘しかいないと言う状況の中で質問するので娘も返事がしやすかったらしく、積極的に返事をしてくれるようになりました。

わかりやすい特徴を挙げながら質問して返事を得たら褒める、返事がなかなか返ってこない場合は、

見てみて、クマさんの靴下履いてるのって娘ちゃんのことじゃない?と言うことは・・・

などと言葉や指差しで補助してあげると

あ、私だ!はーい!!

と気づいて答えてくれるようになりました。

なかなか答えが出なかったり気づいてくれなかったりする時は先に答えを言うのではなくうまく誘導して返事を完結させてあげると喜んでやってくれたので、ゲーム形式で楽しみながらやるのがいいかなと思います。

このほかにも、療育先の事業所で課題を行うときに「挙手+返事」を取り入れてもらえるように先生方にもお願いしていました。

身内以外から挙手や返事を求められるとまた違う緊張感があり、意識して挙手や返事をしようと言う姿勢も見られました。

※療育についての記事はこちら↓

「はい」「いいえ」

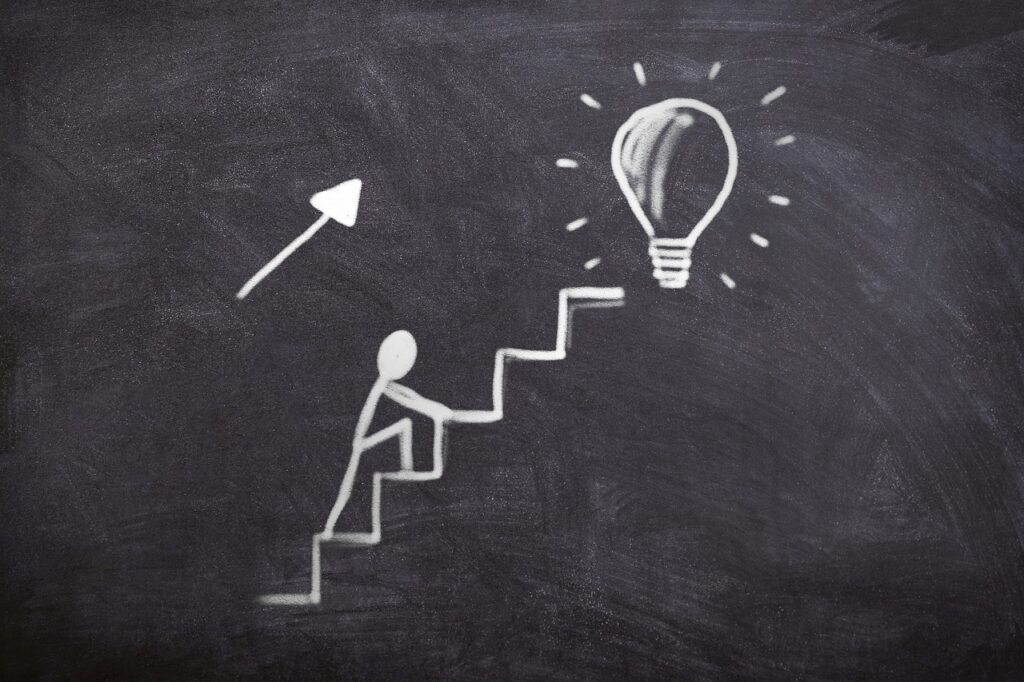

「はい」「いいえ」については、発語がでるようになってからはお風呂ポスターを使いながらより定着するように取り組んでいきました。

用意するもの:お風呂ポスター(お家にあるものでも)

※お風呂ポスターについての記事はこちらから

流れ:

- 「じゃあママと名前あてクイズしよう!」と子供に言う

- 「ママが指差したものがあってたら「うん」で違ったら「違う」って言ってね!」とルールを伝える

- 「じゃあ四角はこれ!」→(親が)四角を指さす

- 「鼻はこれ!」→(親が)鼻を指さす

- 「アリはこれ?」→(親が)チョウを指さす

のように、3回に1回くらいの頻度で間違ったものを指差し、正解の時は「うん」や首を縦に振る動き。誤りの時は「違う」や首を横に振ることができるかを見る。

自分の名前の認識

この頃には大分自分の名前を認識することができており、自分自身も「娘ちゃん」と呼ぶようになっていました。

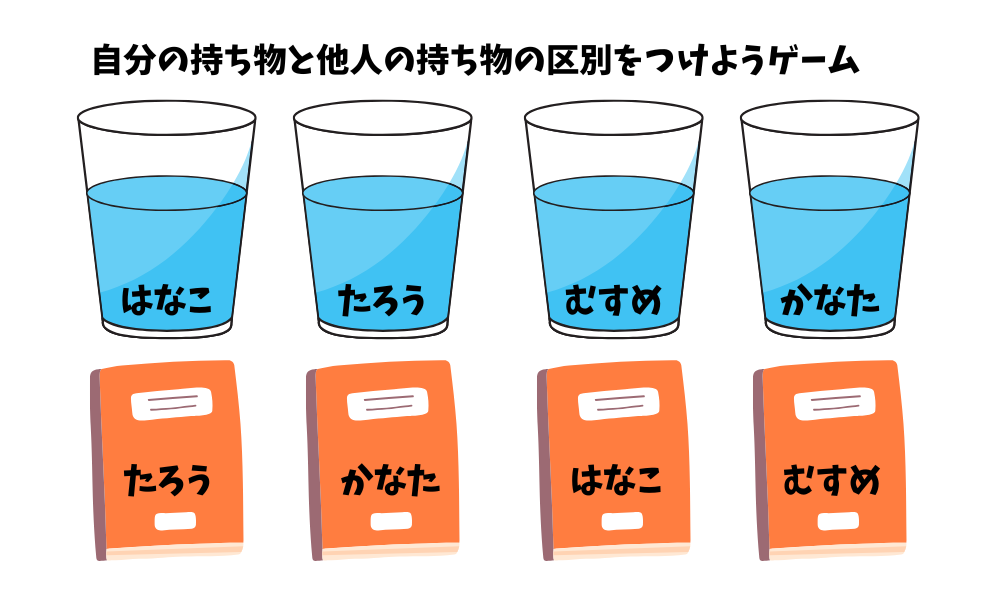

ただ、幼稚園に入園して自分の持ち物と他のお子さんの持ち物の区別がつかず勝手に使ってしまったことなどが増えてきたため、名前だけではなく「自分の持ち物」「それ以外」の区別をつけようと思うようになりました。

やり方

用意する物:白い紙にコップやノートなどを複数描き、それぞれに自分の子供の名前と違う名前を書いたもの

↑こんな感じのイメージで白い紙にラフに書いていきました!

流れ

上記の紙を子供に見せ、「幼稚園では沢山の子がいてみんなそれぞれ持ち物があるよね、でも見た目が同じだから名前を見て自分のものとそれ以外のもので区別するんだよ」と前提を伝える。

コップに貼ってある名前を一つずつ親が読み上げ、これは自分のものかどうか聞く。

「はなこ」・・・これは娘ちゃんのコップ?

・・・・・・

あってる?違う?どうかな・・?

わかんない

そっかそっか!そしたら、「むすめ」・・・これは娘ちゃんのコップ?

うん、あってる!

そうだね、よくわかったね!それじゃあ「むすめ」って書いてるのが自分のものだから・・・「はなこ」は娘ちゃんのものかな?

ちがう!

そう!正解!だから幼稚園でものを使うときは「むすめ」って書かれているものを使うんだよ。他の名前が書かれてるものは他のお友達のものだから勝手に使わないんだよ。わかった人ははーい!(と言って挙手をする)

はーい!

こんな感じの流れで、

自分の名前の認識をより強くする+他の名前との区別をつける

=他人のものと自分のものを判別することができる

ようになっていきました!

幼稚園に入園してすぐはまだ人より物に興味が強い状態+他人と自分のものの区別がついていない状態だったため、隣のお友達の連絡帳に勝手に落書きしてしまったことなどがありました。

ただ、上記の名前確認ゲームを日常的に取り入れてからは自分の名前が書いてあるものは自分のものとして使うことができ、違う名前や知らない名前が書かれている場合は

これって使っていいの?なんて書いてる?

などと私に許可や確認を求めてくるようになりました。

自分の欲求のままに使ってしまうのではなく、自分のものかどうかわからないときは一度確認をとりにきてくれるようになったのはとても大きな成長だと思います!

外出先や子供が多く集まる場所などでもこの確認が取れるようになったおかげでトラブルなども大分減りました。

公園で勝手に他のお子さんのおもちゃで遊んでしまって謝り倒す日々からようやく抜け出せました・・・!!(感涙)

まとめ

と言うわけで、今回は「無発語からのロープレ(挙手+返事、はい/いいえ、自分の名前の認識)」について、娘の体験談をもとに行った対応の記事を書かせていただきました。

まとめると、

ロープレのメリット

- 自分が行うべきことが可視化できてわかりやすい

- 自分と相手だけではなくロープレを「見る」立場にもなれるので第三者の目から客観的に見れる(更に理解がしやすくなる)

- あらかじめ自分の役割や相手の役割を見ることができるので心の準備がしやすい

- ロープレをしながら「ここでこんなことが起きたらどうする?」という想定外のトラブルもあらかじめ対応を考えることができる

ロープレの注意点

無発語でもロープレを行うことは可能だが、その場合「対象のものに注視できる状態であるか」を見ながら行う。(注視ができていないときは、まず指差し練習や注視能力を育てるための取り組みをしてからの方がスムーズにいく)

無発語・呼びかけに無反応状態の時期に行った取り組み

- 人間同士のロープレを実際に見せる

- 子供に教えるときは背後から補助付きで教える

対象に目を向けることができる・簡単な模倣をしようとする 時期に行った取り組み

- 人形を使って見本を見せた後で向かい合い一緒にロープレを行う

- 好物や苦手な食べ物を利用し、「うん」や「いや」の使い方を伝えていく

- 頷き、首振りなどは可能であれば背後から補助をつけて行う

- 名前の認識はお風呂で写真やポスターを見ながらクイズ形式で行う

発語あり・対象のものに意識的に注視できる・模倣可能 の時期に行った取り組み

- 子供が身につけているものや子供が持っているわかりやすい特徴から「はい」を引き出すクイズを行う

- お風呂ポスターで親が問題を出し、わざと数回間違えて見せる。その際に適切に「うん」「違う」が出せるように誘導していく

- 自分の名前と他人の名前がついた持ち物を見せながら、「自分のもの」「他人のもの」「使っていいもの」「確認が必要なもの」などを区別させるゲームを行う

です。

私の場合は何も知識がないまま、無発語+注視不可の状態からロープレをやり始めてしまったので、「中々うまく行かないな〜」と思う期間が割と長く続いたかなと思います・・・。

なのでもしこれから「ロープレで返事の練習や挙手ができるようにさせたいな」と思われている方は、

- お子さんが対象物をしっかり注視できる状態か

- 指差しが出ているか

- 簡単な模倣などをしようとするか

を確認してみてください。

注視ができるか出来ないかでロープレの難易度はかなり変わってきますので、もしまだ注視も指差しも出来ない場合はロープレよりも先に指差し練習などで注視する力をつけてあげてからの方がスムーズにいくかもしれません。

もし指差しが中々出なかったり注視ってどうやって練習すればいいの?という場合はこちらの記事をご覧頂けたらと思います。↓

いくら練習しても応答の指差しが出なかった娘ですが、この方法でスルスル指差しができるようになり、それに伴って発語や注視もかなり伸びていきました!

それでは、この記事がどなたかのお役に立てれば幸いです。

よろしければ他の記事も読んでいただけると嬉しいです。^^

↑日常生活意外にひらがな表も作ってます〜。興味のある内容で楽しく指差しとひらがなをどっちも促進させちゃいましょう!

コメント