※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)(4歳〜5歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。

今回の記事では、会話が一方的だったり話が飛んでしまうお子さんに向けた言葉のキャッチボールの教え方についてお伝えします。

お子さんにこんなお悩みをお持ちでないでしょうか?

- 会話が一方的だったり一方通行だったりする

- 相手が話終わるのが待てない

- 頭の中にあることをそのまま話すので場面にあった会話ができない

当てはまった方は是非こちらの記事を参考にされてみてください!

子供が少しずつ発語が出てきて会話らしいものが成立するようになると親としては凄く嬉しいですよね!

うちの娘も発語が出るのが遅く2歳半までは無発語でしたが、言葉が出せるようになってからは少しホッとした記憶があります。

ですが、言葉のキャッチボールが出来るようになるまでは話し方が一方的だったり急に場違いな内容を話したりすることもあり、なかなかうまく会話が成立しないことが多かったです。

そんな中、療育の事業所での様子やお家での様子から少しづつ取り組みを考えて実行してみた結果、

5歳になった今現在(2025年春)ではお友達同士の会話も少しずつ上手になり、拙いながらも自分の気持ちを伝えると同時に相手の話も聞こうと意識しながらお話ができるようになってきました!

同年代とコミュニケーションが取れるようになってきたのはかなり嬉しいです!

会話が一方的になってしまって困っているとき、よかったらこの記事を思い出して取り組んでみてくださると嬉しく思います。

※子供の発達には個人差がありますので、こちらを実践したら必ず誰でも効果が出るよといったものでありませんのでご了承ください。

発語促進のための取り組みはこちらから↓

言葉のキャッチボールに効果的だった教え方

娘の会話力の推移

娘が多語文を話し始めるようになったのは3歳になってからです。

こちらの記事からの引用になりますが、3歳以降の娘の会話力の推移はこのような感じになります↓

- 3歳0ヶ月頃

→「娘ちゃんご飯食べる」

単語の発語は600語程度。 - 3歳1ヶ月頃

→「娘ちゃんお腹すいた」「ちょっと目がいたい」「なんか耳が痛い」

挨拶(おはよう、こんにちわ、おかえり、おやすみ、バイバイ)がいえるようになった。 - 3歳3ヶ月頃

→会話らしきものができるようになる

娘「今日ブロッコリー無いの?ブロッコリーください!」

私「ごめんねブロッコリー無いからさやえんどうでもいい?」

娘「いいよ、わかったー」 - 3歳6ヶ月頃

→日常的に3〜5の多語分でおしゃべりをするようになった。

質問されたことに対し会話が成り立ちやすくなってきた。

私「幼稚園楽しかった?」

娘「楽しかったー」

私「何が楽しかったの?」

娘「○○ちゃんとバスに乗れて楽しかったよ」 - 3歳6ヶ月から4歳0ヶ月頃

→話す内容はほぼ多語文の会話になる。 - 4歳10ヶ月

→自分のことだけではなく相手にも質問をし、会話で相手のことを知りたいという気持ちが見える

私「今日発表会どうだった?ドキドキした?」

娘「ドキドキも緊張もしなかった!ただ楽しかったよ!」

私「それはよかったね、ママが子供の頃は発表会緊張したなぁ」

娘「ママが幼稚園の頃?どんな劇をやったの?」

私「時代劇の暴れん坊将軍みたいな・・・」

娘「暴れるの?それはちょっと怖いなぁ〜」 - 5歳2ヶ月(2025年4月現在)

→こっちがボソッとつぶやいた言葉でもしっかり聞いて反応できる。何か集中して取り組んでいる時に話しかけても返答してくれる。

私「あ〜・・・牛乳買うの忘れた・・(小声)」

娘「え?牛乳買うの忘れちゃった?じゃあさ今日地区センター行く時に買ったらいいんじゃない?」

娘「・・・・(ゲームをしている)」

私「ねー!お昼ご飯お蕎麦とうどんどっちがいい?(遠くから呼びかける)」

娘「・・・・・うどんー(ゲームの方を見ながら)」

※この時期の発語に関する詳しい記事はこちら

こうやって見てみると3歳前後頃から単語のみの発語数が急激に増え、幼稚園に入園した3歳3ヶ月頃から少しずつ会話ができるようになっていました。

ただ、会話ができるようになった3歳3ヶ月頃からは同時期に遅延エコラリアも出るようになりました。

エコラリアとは、自閉症スペクトラム(ASD)などの発達障害がある子どもたちが示す特有の行動で、他人が言った言葉をそのまま、あるいは少し時間を置いてから繰り返すことを言います。

言葉の意味を理解しているかどうかにかかわらず、発されることが多いです。引用:コペルプラス

・他者の言葉を同じトーンやイントネーションで繰り返す

・理解している場合もあれば、そうでない場合もある

・コミュニケーションの一環として使われることもあれば、自己刺激のために使われることもある引用:コペルプラス

遅延性エコラリアは、少し時間を置いてから言葉を繰り返します。そのためその場に合った会話が出来なくなり、言葉のキャッチボールが分断されるような感じがしました。

頭の中に出てきた言葉をすぐに言いたくなっちゃうんだよね

エコラリア自体は言語習得途中に起こることや気持ちを落ち着かせるために発するものという認識もあったので、無理にやめさせるといったことはしませんでした。

ですがやはりその場に合った返答をするというスキルは就学までに身につけさせたいと思っていたので、少しづつエコラリアから適切な会話に誘導するように取り組んでいきました。

会話をするために必要な要素とは?

会話をするときに必要な力は「傾聴力」「伝達力」「表現力」「対人スキル」などが挙げられます。

傾聴力

相手の話を聴く力。

- 相手の話を理解し、共感しながら聴く力

- 相手が話している事実や解釈だけでなく、背景にある価値観や気持ちまで理解する力

- 相手の話を否定せずに受け止める姿勢

実際、話す側より聞き手の方が難しかったりスキルが問われる部分があったりしますよね。

スムーズに相手が話したいことを話せるように環境を作る側みたいな感覚かなと思います。

伝達力

自分の気持ちを相手に適切に伝える力。

- わかりやすい言葉でシンプルに結論を伝える力

- 5W1Hを考慮し論理的な構成で話す力

- 相手の理解度を確認しながら話す力

上記に書いたことは小さいお子さんには難しい部分が多いかと思います。まずは自分の気持ちや感情を相手に伝えようとするだけで花丸だと思います!

ただ「昨日見たテレビの話なんだけど」などの5W1Hの前置きのような物を考えながら伝えられたらかなり会話力がつくと思います!

表現力

自分の感情や思考を他者にわかりやすく伝える力。

- 文章や絵、声、表情、行動などによって伝えることができる

話の内容でイントネーションを変えたり、自分の気持ちがより伝わるように身ぶり手振りを交える場合もあるかと思います。

「大きい石見つけたよ」と話すより「こーんなに大きい石だよ!」と両手を広げてみせる方が伝わったりしますよね

対人スキル

対相手と話す際に必要なコミュニケーションが取れる力。

- 基本的なあいさつや思いやりある行動がとれる力

- 社交性や好意的に人と付き合える力

この辺りは人間関係を構築する上で積み重ねが必要になってくる部分でもあると思います。

最初から人懐こく得意な子もいれば、対人が不安だったり適切な距離がわからないなど人との距離は個人差が大きいですよね・・・!

※上記に挙げた内容が全てできないといけないとかそういうことではありませんのでご了承ください。

会話力を上げるのに効果的だった取り組みについて

まずは娘の会話の問題点を確認していった

私が娘の会話力をあげたい、相手も自分も楽しめるような話し方ができるようになればいいなと思いまずやったのは娘の会話の問題点の列挙でした。

娘の話し方には下記のような特徴がありました。

- 会話が一方通行だったり相手の反応を見ずに話し続けてしまう

- 聴く力が弱く質問を聞き逃すことが多い

- 頭の中にあることをそのまま話すので場面にあった会話ができない時がある

- 一応相手に質問はするけど答え終わる前に他のことを話し初めてしまう

下記で例をあげてみます。

相手の声がけに反応できない

幼稚園お疲れ様!楽しかった?

○○ちゃん(クラスの子)、はーい!○○くん、はーい!これから朝の会を始めまーす!

んっ? ああ、朝の会やったのかな?

〜〜♪〜〜〜♪♪(歌ってる)

(自分の世界に入っている・・・)

頭に思いついたことをそのまますぐ口に出す

〜幼稚園のバス停から自転車で帰宅〜

(自転車を片しながら)さ〜お家着いたよ〜降りてね〜

ジガルデって強さで色が変わるんだよ

んっ?じが・・・?なに?

交互に話すことができない(会話が一方的)

ポケモンのイーブイって今たくさん進化するんだね

そうだよ、ブイズはカミナリの石でサンダース、水の石でシャワーズ、炎の石でブースターになるよ

その3匹は知ってるよ笑 ママが小さい時からポケモンはあって・・・

エーフィはエスパーでブラッキーはあく、リーフィアは草、グレイシアは氷、ニンフィアはフェアリーだよ!

そ、そうなんだ・・(こっちが喋ってたのに思いきり被せられた・・)

相手が話終わる前に他のことを話してしまう

◯○くんの好きなポケモンてなに?

え?・・・えーと・・・ぼくはね・・・(考えてくれている)

明日のせいさくの時間て何やるの?

え?・・・ん?

(答えを最後まで聞いてあげてくれ・・・ごめんね○○くん・・・)

というような感じで、会話の流れを切ってしまったり、相手が「え?」と戸惑うような返答(?)というか発言をすることが割と多かったかなぁと思います。

そこで問題点から、下記のような状態になっていければいいなぁと希望する状態をいくつかあげてそこを目標にして取り組みを考えていきました。

- 相手からの声がけにしっかり反応できるようにする(無視をしない)

- 話が急に変わると相手は戸惑うということを知ってもらう

- 対相手で会話をするときは自分だけではなく相手と交互にお話をするということを知ってもらう

- 自分が質問したことは相手が答えてくれるまで聴く姿勢をもつ

では次の項目から実際に行った取り組みを見ていきましょう

実際に行った取り組み3つ

会話が一方的にならないための取り組み3つはこんな感じです。

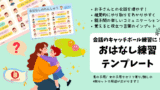

- 簡単な会話練習シートでテンプレートを見ながら自分のセリフと相手のセリフの違いを確認させた

→慣れてきたら漫画のようにセリフが分かれている絵本を一緒に読んでみる - コミュニティボールのルールを使いながら会話の練習をした

- 頭の中に浮かんだ言葉をそのまま話された時にもっと伝わりやすいやり方があるよ!と「前置き」を教えた

会話練習テンプレート+役割分担をしながら漫画を読む

会話練習テンプレートを使用したやりとり練習

↑実際に当時(3歳3ヶ月)作成した会話練習テンプレートです。

視覚的にわかりやすくなるように娘のセリフは黄色の背景で統一し、自分と相手の役割を明確にしました。

また、この時期は「うん」「はい」といった肯定は表現できるものの、「違う」「嫌だ」「わからない」と言ったことは言えない時期だったので、否定を使う会話なども入れています。

このテンプレートを印刷しラミネートをして本棚やソファの近くなどすぐに取れる場所に置いておき、会話の練習時間を1日に5分ほど設けました。

◉使い方

- 「娘ちゃん(子供)は黄色い方(黄色い吹き出し)を読むよ」と子供への役割を伝える

- 親や保育者は答える側の子供以外の役割をする旨を伝える

- シートを見ながら親(保育者)のセリフを喋る

- 喋り終わったら子供の方を指差し「あなたの番だよ」と伝える

- 子供にも自分自身のセリフを喋らせる

- 嫌がらないようであれば何度か繰り返す

- 基本的なことを覚えたら「この挨拶は朝起きたら相手にするよ」などと付加情報を教えてもよい

このテンプレートでの会話を毎日練習していくうちに、テンプレートの内容の会話や近い内容に関しては会話が段々と成り立ってくるようになってきました!

テンプレートシートを使う前はあいさつなども、

娘ちゃんおはよう!

「むすめちゃんおはよう」

とエコラリアで返してくることが多かったのですが、受け答えシートで「自分の話す場面」と「相手の話す場面」を可視化して教えたことにより「ムスメチャンオハヨウ」の意味を娘なりに「自分に挨拶をされていて、挨拶には相手の名前をつけて返す」ということを理解したらしく、

娘ちゃんおはよう!

ママおはようーいまあさ?

と自分の言葉で返してくれることが多くなりました!もちろん正しく返答ができた場合はめちゃくちゃめちゃく激褒めで定着化させていました。笑

日常的な会話やよく使う表現に対する適切な返答などはこのようにテンプレ化して視覚化しておくと教える時にわかりやすく取り組みもしやすいかと思います!

追記:2025/4 /24 お話練習テンプレートを新たに作成しました!(noteにてダウンロード可能です)

日常的なあいさつや簡単な会話が身につき、なおかつひらがなが読めるようになってきたあたりでもう少し会話のやりとりのレベルを上げるために次のステップに進みました。

ひらがなについてはこちらの記事をどうぞ♪↓

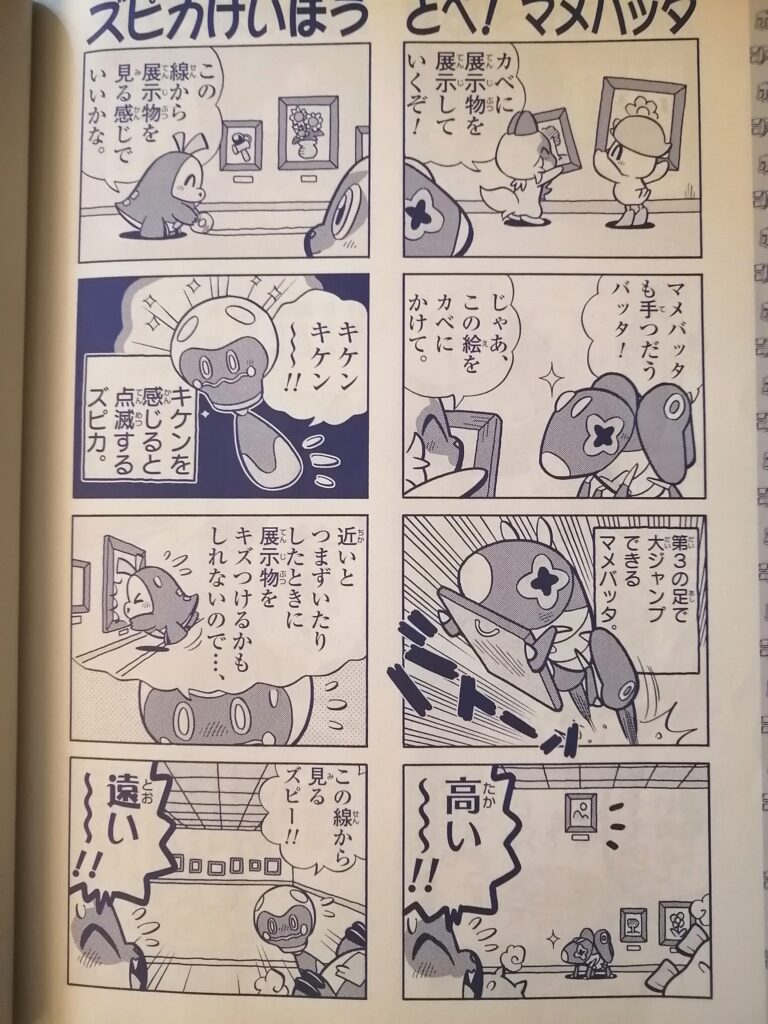

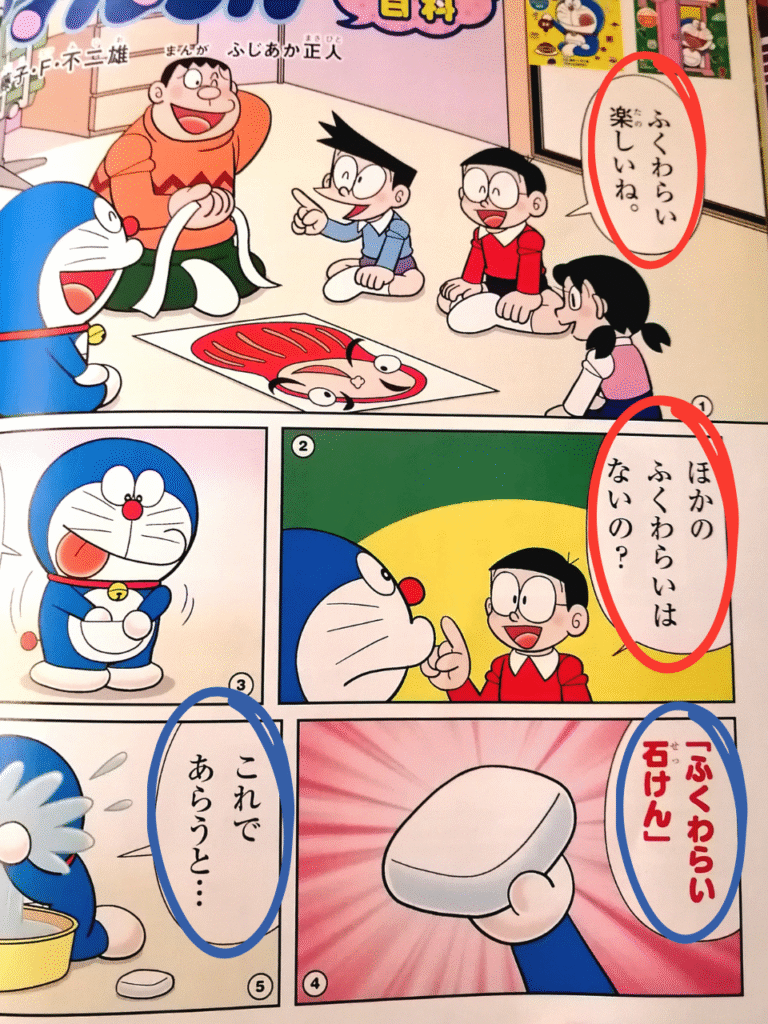

役割分担をしながら漫画を読み、「会話は一方的では無いこと」をより明確に伝えた

↑吹き出しが書かれている絵本はあまり無いので、写真のような子供向け月刊誌内の4コママンガなどを活用させていただきました。

↑ポケモンファン内の「ポケモン4コマ大百科」より抜粋

↑小学一年生「ドラえもん まんがひみつ道具百科」より抜粋

うちの娘はポケモンが大好きなので、絵本よりも文字数や情報量が多い月刊雑誌にも苦手意識を持つこと無く読んでいます。

子供向けの雑誌なら漢字があってもルビがふってあるのでひらがなを読めるお子さんは好きなキャラクターのものがあればチャレンジしてみてもいいと思います!

◉使い方

1 漫画内の吹き出しをキャラクター別に色分けして色鉛筆などで囲んでおく

※月刊誌は紙が薄いのでペンを使うと裏写りしてしまいます。色鉛筆やクーピーなどを使ってください。

2 子供にどの色の吹き出しのキャラクターを読みたいか聞く

(赤はのび太くん、青はドラえもんだけどどっちを読みたい?のような感じで最初は登場人物が少ないシーンを一緒に読んで上げましょう)

3 お互いのセリフを読み終えたら「きちんと自分のセリフだけ読めたね!ちゃんとわかっていてすごい!」などと褒める。

そして、

4

このお話みたいに、お友達とかとお話する時って自分だけがずっと話しているんじゃ無いよね?自分も相手も交代交代で同じくらいお話してたよねそれってなんでかわかる?

と聞いて少し考えてもらう。

少し時間が経って答えが出ても出なくても、

5

娘ちゃんが自分の話をしたいのと同じくらい、お友達も自分のお話をきいてほしいんだよ。

だから自分だけがずっとお話をするんじゃなくて、相手のお話も同じ位聞いてあげると自分も相手も「この子と話すと楽しいな!」って思えると思うよ!

と伝える。

このように、

役割分担をしながらセリフの読み上げ

→セリフの数を視覚的に見て片方だけが多いわけじゃない理由を伝える

→だから実際に人とお話するときは一方的じゃなくお互い交代交代でお話したり聞いたりしようねと落とし込む

を繰り返し、会話が一方的にならないための意識づけを定着させていきました!

もし好きなキャラクターの雑誌や漫画の吹き出しがない場合は、書いてもいい絵本などに直接キャラクターの吹き出しを色別で描き込んで使ってもいいと思います!!

コミュニティボールを使いながら会話の練習をした

これは少し前に放送していたテレビドラマ「リエゾン」でも行われていたやり方なのでもうご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

ルールはとても簡単です。

それはボールを一つだけ用意して、ボールを持っている人だけが話せるというものです。

簡単でわかりやすいですね!

コミュニティボールで検索してみると決まったルールは一応下記のように用意されているようです↓

Rule 1. ボールを持っている人が話します!

話している人がわかりやすくなります。コミュニティボールの方向へと耳をすませばいいのです!Rule 2. ボールを持っている人はどんなときでも話すのをパスすることができます !

まだp4cに慣れていないクラスでは、ボールを渡されたけど、何をしゃべっていいのかわからずに混乱して黙り込んでしまうことがあります。私たちが大切にしなければならないのは安心して話せるということです。コミュニティボールをもらった人が、安心して話せないと感じているのならいつでもパスすることができるのです!Rule 3. ボールを持っている人が次に話す人を選びます!

話し終わったら、次に意見を聞きたい人にボールを渡しましょう。もちろん、手が挙がっていればその人に!! 大切なのは、これらのルールは知的安全を実現するためのルールであるということです。子どもたちを強制させるためのものではありません。子どもたちがこのルールに従えば、うまく話すことができると気づけるように説明することが大事になってきます。コミュニティボールの代わりにぬいぐるみを使ったり、

サッカーボールくらいの柔らかいボールを使うこともあります

私は上記の1のルールのみ取り入れ、後は下記のような感じで行いました。

- 自分が話し終わったら一旦相手にボールを渡す。

- ボールを持っていないときは「聞く係」

- 親が聞く係のときは頷いたり「そうなんだ〜」と相槌を打ちながら話を聞く様子を見せ、それが「ちゃんと話を聞いているよ」という表現になるんだよと伝える

これらのことを意識しながらコミュティボールを取り入れた会話練習に取り組んでいきました。

また、コミュニティボールを使い始めたばかりの頃はお題を決めてからお話をするようにしていました。

◉会話練習例

じゃあお題は「好きな動物」についてです。よろしくお願いします。まずママがボールを持ちます。(ボールを持つ)

ママが好きなのはキリンだよ。キリンの特徴は首が長くて・・

キリンこの前幼稚園の遠足で見たー!!

あれ?今ボール持ってるのって誰だっけ?

あ、ママだ

そうだね。ママが持っているから今はママがお話をする番で、娘ちゃんは聞く番だね。ママが話し終わったらボール渡すからそうしたらお話聞かせてね。

はーい

このような感じで、相手の話を遮ろうとした際はその都度「ボールはどこにある?どんなルールだった?」と聞きながら会話の流れを誘導していきました。

コミュニティボールのいいところはやはり視覚的に「話す番」がわかりやすいことです。

このツールを使いながらお話の練習を続けていたところ、ボールが無い状態や外出先でも

今はボールないけど、渡すふりするからボールを持ってる気持ちでお話してみようか!

とゲーム形式で会話の練習ができるようになりました。

最初のうちは「ルールに沿った会話」という意識が強いので言葉遣いがぎこちなくなったりルールを意識するがあまり上手く言葉が出てこない場合もありましたが、

まずは「一方的な会話」からの脱却が目標だったので「お互いが順番こに話す」「一方だけ話しまくらない」ということが伝えられ、慣れてくるとボールを使わなくてもきちんと会話のラリーが成り立つようになっていきました!

また、この練習のおかげで「相手が話終わる前に他のことを話してしまう」と言うことも段々と少なくなって行きました。

小学生になると友達同士の会話も先生や親の介入がない状態で進めなければいけないということもあるので「一方的なおしゃべりをせずみんな同じくらい話す」という意識をつけられたのはよかったなと思います!

頭の中に浮かんだ言葉をそのまま話された時は「前置き」を教えた

頭の中に浮かんだ言葉をそのまま話すのは5歳になった今でもたまにあります笑

でも私が一瞬「え?なに?どういうこと?」という表情をしたり戸惑って言葉に詰まったりしていると、

あ、ごめんごめん、◯◯についての話だったんだけどさ〜聞いてよ〜

というように言葉をかけなくても気がついて前置きを使いながら発言を訂正するようになってくれました!

これは私の表情や雰囲気から「あ、伝わっていない」ということを自分で察知してからの言動になるのでここの成長はかなり嬉しかったです!!

◉私が伝えた前置きについて

「ねぇ、○○の話なんだけどさ〜」という前置き

「ねぇ、○○って知ってる?」という前置き

主にこの二つになります。

使い方は場面によって多少異なりますがこんな感じです↓

◉使い方

「ねぇ、○○の話なんだけどさ〜」という前置き

〜幼稚園のバス停から自転車で帰宅〜

(自転車を片しながら)さ〜お家着いたよ〜降りてね〜

ジガルデって強さで色が変わるんだよ

ん?うんうん、ジガルデって強さで色が変わるんだね。

そうそう

そっかー、教えてくれてありがとう。ちなみに、今のって何の話について教えてくれたの?

強いポケモンの話だよ

なるほど。じゃあそれはどこで知ったの?テレビ?ゲーム?

テレビだよ

そっか!『テレビで見た強いポケモンの話』をしてくれたんだね!知らないポケモンの名前が出てきたからママびっくりしちゃったんだけど、次からは

「ねぇ、テレビで見た強いポケモンの話なんだけどさ」って最初に言ってくれたら今の話もっとわかりやすかったかも!もう一回それで教えてくれない?

昨日テレビで見た強いポケモンの話なんだけどさー、ジガルデって強さで色が変わるんだって!

わー!めちゃくちゃわかりやすい!テレビで見た強いポケモンはジガルデって言うんだね!初めにそうやって教えてくれるとママ凄くわかりやすくてお話聞くの楽しくなっちゃう!

「ねぇ、○○って知ってる?」という前置き

〜療育にて第一声〜

せんせー!パラドックスポケモンのサケブシッポ好き?

ん?パラ・・・?

娘ちゃん、先生もしかしたらパラドックスポケモンを知らないのかもしれないよ。まずは「ねぇパラドックスポケモンって知ってる?」って聞いてみたらいいかも!

せんせー、ねぇパラドックスポケモンって知ってる?

先生知らないんだー。どんなポケモンか教えてくれる?

あのね、普通のよりちょっと珍しいポケモンでね・・・・(詳しく話す)

そんなポケモンがいるんだね!教えてくれてありがとう!娘ちゃんが初めに「知ってる?」って声かけてくれたから先生とってもお話がしやすかったー!

娘ちゃんが伝えたいこときちんと伝わったみたい!よかったね!

うん!

このような感じで、

「ねぇ、○○の話なんだけどさ〜」という前置き

- 一度発言した内容を聞く

- ちなみにそれって、何についてのお話だったの?と聞く

- 子供が教えてくれたら「じゃあその内容を先に伝えたらもっと話がわかりやすいかも!」と伝える

- 訂正した内容でもう一度話してもらい「凄くよく伝わった!娘ちゃんとのお話楽しい!」と褒める

「ねぇ、○○って知ってる?」という前置き

- 一度発言した内容を聞く

- 「もしかしたらその話し知らないのかも」「はじめに『ねぇ、○○って知ってる?』って聞いてみたら?」と促す

- 子供がちゃんと聞いたら褒めて「このやり方だとしっかり伝わったね!」と強調する

と言うのが大まかな流れになります。

話が急に飛んだり「?」と思うことが多い発言のときはお話が終わった後その都度上記のやりとりをして「こうした方がお互い話がしやすいよね!伝わると楽しいよね!」と言う成功体験と共に「前置きを伝える大切さ」を定着させて行きました。

ただ子供の発言を訂正する場合は、

「それじゃわかんないよ」「伝わらないよ」「結局何が言いたいの?」などと否定的に言うのは避けましょう。

本人は楽しく話していただけなのに訂正された上否定されたら「もう話したくない・・・」と会話に苦手意識を持ってしまうかもしれません。

あくまで、「こんな風に話してくれたらもっとわかりやすい」例を提示して話させて「もっと良く伝わったよ!」とポジティブに会話の流れを誘導して行くといいかと思います!

まとめ

と言うわけで、今回は「会話が一方的にならないための取り組み」について、娘の体験談をもとに行った対応の記事を書かせていただきました。

まとめると、

課題

- 相手からの声がけにしっかり反応できるようにする(無視をしない)

- 話が急に変わると相手は戸惑うということを知ってもらう

- 対相手で会話をするときは自分だけではなく相手と交互にお話をするということを知ってもらう

- 自分が質問したことは相手が答えてくれるまで聴く姿勢をもつ

これをクリアするために行ったこと

- 簡単な会話練習シートでテンプレートを見ながら自分のセリフと相手のセリフの違いを確認させた

→慣れてきたら漫画のようにセリフが分かれている絵本を一緒に読んでみる - コミュニティボールのルールを使いながら会話の練習をした

- 頭の中に浮かんだ言葉をそのまま話された時にもっと伝わりやすいやり方があるよ!と「前置き」を教えた

です。

会話についてのスキルは、ルール付けや視覚的にわかりやすいとっかかりを作ってから記事内でお伝えしたやり方でその都度練習をして定着させていくと少しづつお子さんの意識(一方的に話さない)が変わってきてくれるかと思います。

話が飛んでしまったり支離滅裂になってしまったりすると聞いている側はイライラしてしまって「だから結局何が言いたいの!?」と言いたくなってしまいますが、話し方を否定して話すのが怖くなったり苦手意識を持ってしまうと、そこから巻き返すのは中々至難の技かと思われます・・・。

なので会話が少しおかしいなと思ってもまずはニコニコ聞いてあげてください。

その上で「こうしたらもっとあなたの気持ちが伝わりやすいよ!」「もっとあなたの話が聞きたいな」と言うスタンスで少しづつルールや前置きを伝えていき、子供が「楽しい!」と思えるような会話作りを目指して行きましょう〜。

お子さんに「伝えたい!」と言う気持ちがあって表現してくれるだけでめちゃくちゃ花丸だと思います!

それでは、この記事がどなたかのお役に立てれば幸いです。

よろしければ他の記事も読んでいただけると嬉しいです。^^

コメント