※娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)(4歳〜5歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。

今回の記事では、「注目(注視)」が苦手なお子さんに向けた「見る力」を高めた取り組みについてお伝えします。(手元への注目編)

皆さんのお子さんは『注視』や『注目』することができますか?

日常生活の中で「見る」と言う行為は常に行うものですし、それが何か難しいことがあるのか?と思いがちですが、発達障害や発達不安のお子さんにとっては「適切に注視、注目」することが苦手な場合があります。

- 写真を撮る際にカメラを向けてもカメラの方をうまく見れない

- 手元をよく見ないでご飯を食べるのでよくこぼす

- 足元を注意せず歩いたり走ったりするのでよく転ぶ

上記で挙げた例はうちの娘が実際に適切な『見る』行為ができず悩んでいたことです。

発達障害のお子さんが写真を撮るときに目線がずれたり、カメラの方を向けないことって結構あるあるかなぁと思っています。

カメラの方を見ることや眼科で一点を集中し続けて見る検査などがとても苦手で苦労しました・・・。

正直今現在(5歳)でも写真を撮るときや遠くを見るときなどは見るべき場所を探しているうちに集中力が無くなって遠い目になってたりすることもあるのですが、以前に比べると大分注視する力は上がってきたように思います。

今回の記事内では特に「手元」に注目できるようになった取り組みを中心に書いていきますので、ご興味ある方はぜひご覧ください!

※足元への注目編は後日書く予定です

手元/足元に適切に注目させるために行った取り組み

ビジョントレーニングについて

ビジョントレーニングとは?

「見る」機能を高めるための取り組みと言うと、『ビジョントレーニング』と言う言葉が思い浮かぶ方が多いかと思います。

ビジョントレーニングは大きく3つの種類に分けることができます。

1.眼球運動トレーニング

見たいものにすばやくピントをあわせる力のことを指します。この眼球運動トレーニングは(1)跳躍性眼球運動(2)追従性眼球運動(3)両眼のチームワークの3つに分けることができます。

2.視空間認知トレーニング

見たものの形や色、距離感を正しく認識する機能のことを指します。(1)対象物と背景を区別する(2)形や色を把握する(3)ものの大きさや色に惑わされず、同じ「形」を認識する(4)対象物との距離や大きさを認識するという4つのスキルに分けることができます。

3.眼と体のチームワークトレーニング

眼から入力された情報にあわせて体を動かす働きを改善します。見て真似をする機能が弱い場合にトレーニングが推奨されています。

引用:参考:LITALICOキャリア

それぞれのトレーニングについての詳細はLITALICOキャリアさんのリンク先で詳しく説明されているのでぜひ読んでみてください。

ちなみに、私は「ビジョントレーニング」についてあまり勉強していないまま

「なんとなくこれやったら良さそうじゃない?」

と言う感じで娘の様子や相性を見ながら取り組んだものが結果的に効果があったため今回記事にしています。

ですので視覚機能や眼球運動について専門的な知見に基づいた取り組みではないことをご了承いただけたらと思います。

感覚的に取り組んではいましたが、結果的には1.眼球運動トレーニング、2.視空間認知トレーニング、3.眼と体のチームワークトレーニングの3つに全て当てはまってたかな〜と言う感じです。

お子さんとの相性はありますが手軽にできるので試してみて損はないかなと思います!

適切に『見る』ために行った取り組みについて

手元編

円の中に点描をさせる(紙を見ない/紙を見る)

●使うもの

- 白い紙

- クレヨンや水性ペンなど簡単に色がつく文房具(鉛筆はわかりづらいので避けた方がいいです)

●やり方

1 白い紙に直径5㎝程度の小さな円を描く。(大人が描いてください)

2 子どもに文房具を持たせ、

この丸の中に『てんてん』を描いてね。まずは円を見ないで上を見ながら点々を描いてみてね

と言い、円に視線を向けずに点描をさせる。

3 点描が終わったら実際に描けたものを一緒に見る。(この時は感想は言わない)

ありがとう。そしたら次は、円をしっかり見ながら点々を描いてみてね

と言い、円を見ながら点描をさせる。

4 2回目の点描が終わったら、一緒に1枚目と見比べてみる。

5 おそらく1枚目よりも2枚目の方が絶対に点描が円の中に綺麗に入っているはずなので、

1枚目と2枚目、どっちが円の中に点々いっぱい入ってる?2枚目だよね!

こんな風に、手元をしっかり見ると色々なことが上手にできるようになるんだよ!

と伝える。

すると、「手元を適切に見ると色々なことが上手にできる」旨を視覚化して伝えることができます。

ご飯を食べるときやお絵描きをするとき、ハサミを使った製作やシール貼りなど、お子さんが好きな食べ物や遊びなどがあればそれに絡めて伝えてあげるのもいいと思います!

EX:「○○くんの大好きなアイスを食べる時も、きちんと手とアイスを見ながら食べたらこぼさないで綺麗に美味しく食べれるよ!」

など。

また、この取り組みから少し派生してお絵描きを描くときにわざと親側がきちんと紙を見ないで適当に描き(めちゃくちゃ下手に描く)、

よそ見してたら全然上手に描けなかった〜。今度はきちんと紙を見て描いて見るから、娘ちゃん応援しててね!

と言い、子どもにその姿を見せながら今度はしっかり紙を見て丁寧にめちゃくちゃ上手く描く。

わ〜!紙をしっかり見たらすごく上手に描けた〜!!描くものを見るのって大事なんだね〜!

と、紙を見ずに描いたものと見て描いたもののビフォーアフターの落差を見せて「対照物を見るって大事だなぁ!」と印象付けます。

シール貼り中心のワークを行う

●使うもの

- シール貼りが主なワーク。(お子さんの好きなジャンルがあれば直良し)

↑リンク先のシールワークは大きめシールが多くカラフルで飽きないのでおすすめです!✨

●やり方

シール貼りワークをするときに、

ゆっくりはみ出さずに貼ってみよう!!

と「早さを求めない」「はみ出さずにピッタリ貼る」と言うことをあらかじめ伝えて丁寧に貼るように促してみてください。

可能ならおやつの時間の前などに行い、

ピッタリ貼れたら、好きなおやつを一個増やすよ!

などとご褒美を提示してあげると、より「丁寧に貼ろう!」として手元をしっかり見てくれると思います。

初めは「おやつの為に頑張る」意識が強いかもしれませんが、シール貼りが好きなお子さんであれば綺麗に貼れたことに対して達成感を感じ、なおかつ親御さんにも褒めてもらえるので二重の効果で「手元を意識するとなんかいいことがある」と思ってくれやすいかもしれないです。

知育菓子を作る

個人的には知育菓子はめっちゃくちゃおすすめです!

知育菓子のメリットって正直めっちゃくちゃあると思っています。

多分近場のスーパーやドラックストアの知育菓子は全て買い尽くして新しい知育菓子を今探しているくらい知育菓子にお世話になりまくりの私です。

知育菓子って包装を開けると大体がプラスチックの容器(容器A容器Bみたいなのが全部繋がって一体化してる)と材料(粉A粉Bみたいな感じ)と小さいスプーンなどがまとめて入っているものが多いです。

まずはそのプラスチックの容器をハサミで切り離すところから始まり、説明書を読み、粉の袋を開けてお水と混ぜるだけで完結するものもあれば(ねるねるねるねみたいな)、お水と混ぜた材料をレンジでチンしたり容器に詰めて固めたり、捏ねて伸ばしてスプーンで切る作業があったりと、

かなり工程が多かったり細かい作業が必要になったりします!

特にプラスチックの容器は子供用のためサイズが小さく、

- 小さな容器の中に粉をこぼさずに入れる

- 2ミリリットルとか3ミリリットルみたいなごく少量の水をはかる

- 小さな容器の中で粉が飛び散らないようにゆっくり混ぜる

- ミニサイズの型にスプーンで材料を入れる

- 完成した菓子(みんな小さい)にこぼさずにトッピングを載せる

などの細かな作業って、

大人でもよそ見しながらだと絶対に上手く出来ないです。

だから、知育菓子を作ることで

- こぼさない力加減

- こぼさずに混ぜられる速度

- 対象をしっかりと注視する力

が養われていきます。

発達が遅れているお子さんや発達障害のお子さんは感覚統合が未熟で落ち着きがなかったり、力加減がわからなかったり、集中力が続かないなどの困りごとを持っていることもあるかと思います。

よく感覚統合を促す遊びとして、

粘土遊び、スライム遊び、水遊び、砂遊びなどが挙げられることが多いですが(指先からの刺激)、

知育菓子って、サラサラの粉を入れたり混ぜたり水を加えて捏ねたり伸ばしたり形作ったりと、実は感覚統合にもってこいなんじゃない!?!?

って密かに思っています。

なので、着色料とか甘いものに抵抗が強くなければぜひお子さんと一緒に作ってみてほしいなと思います!時間も結構かかるとは思いますがゆっくり丁寧にやることで親子間のコミュニケーションも生まれますし時間も潰せます笑

●使うもの

- お好きな知育菓子

↑上から下にいくにつれて難易度が上がっていきます。

クラシエのポッピンクッキンシリーズは結構難易度が高いものが多いので親子で一緒に協力しながらやるのがおすすめです!

多分私は全種類やりました!読者の方でおすすめの知育菓子ご存知でしたらコメントやXなどで教えてほしいです笑

●やり方

袋や箱に書いてある作り方に沿ってお子さんと一緒に作ってみてください。

作り慣れてない場合は粉を混ぜるだけで完結するもの(ねるねとか)から始めるのがおすすめです。

説明書は一緒にしっかり読み、見通しを立ててあげながら進めていきましょう。

『ゆっくり丁寧にやるとこぼれないし上手くできるよ!』などとなるべく手元を見て丁寧にやると上手にできて沢山食べれる旨を伝えながらやっていきましょう。

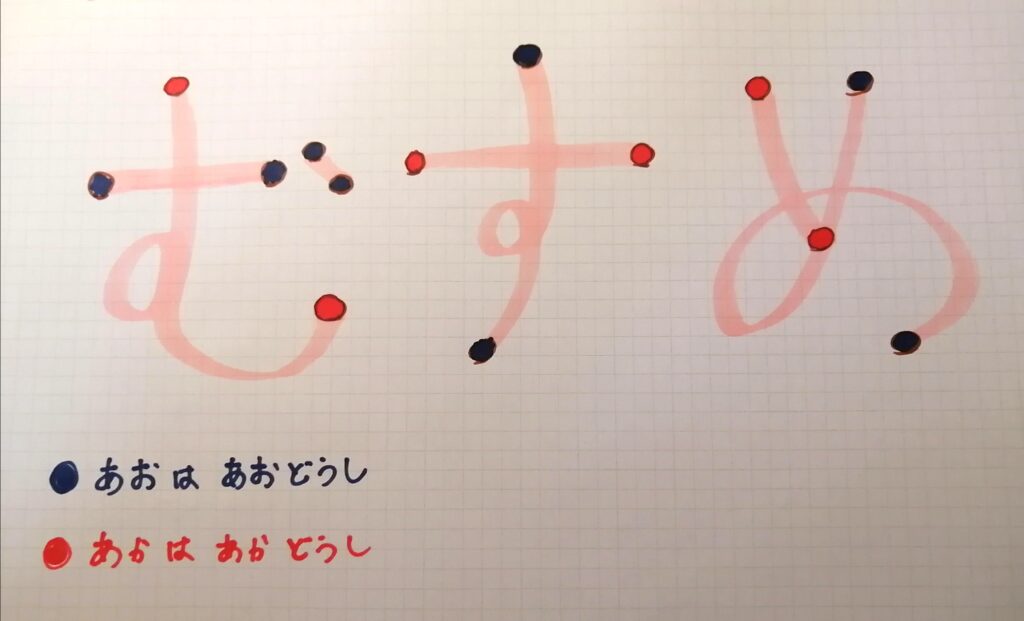

自分の名前をなぞり書きをする(水性ペンの上から)

●使うもの

- 白いかみ

- 水性ペン(薄いパステルカラーのものがおすすめ)、青ペン、赤ペン

- 子供用鉛筆(くもんの6Bがおすすめ)↓

太さが通常の鉛筆より太めになっているので↑のセットのように専用鉛筆削と一緒に買うのがおすすめです。

こちらのワークの記事についても記載しているのですが、鉛筆は濃くて持ちやすいものを使用すると力が弱くても字が描きやすかったり線が弾きやすかったりとお子さんのやる気を削がないための環境を整えることにも繋がるので、しっかり描きやすい(書きやすい)ものを使いましょう!

読者様からのお声にもありますが、持ちやすく書きやすいくもんの6B鉛筆は本当におすすめします!

●やり方

1 白い紙の上に薄い水性ペンでお子さんの名前をひらがなで大きく書く

2 ひらがなを構成している線のはじまりから終わりを同じ色でしるしをつける↓

3 なぞり書きをする前に「普通になぞれたら花丸は1個だけど、ママが書いた線からはみ出さずに全部なぞれたら花丸何個ほしい?」と、なぞり書きが完璧だった場合どんなご褒美が欲しいか子供に聞く。

4 お子さんに鉛筆で水性ペンの上からなぞってもらう(ゆっくり丁寧に)

5 全てなぞり終わったら出来具合に応じて赤ペンで花丸を書いてあげる

もし全然出来ない場合はお手本をみせて、「しっかり見てゆっくり書いたら落ちないよ〜」などと線と手を集中して見ることを促してあげましょう

これは自分の名前を書かれているとそれだけで割とテンションが上がって取り組んでくれました。

また、ひらがなの練習にもなるのでうちではワーク代わりに取り組むこともあります。

もしひらがなが難しい場合はお花や動物などお子さんの好きなものを書いたり、グネグネの線やクルクルの線を書いてあげてもいいと思います。

娘の場合は自分の名前以外に「花丸」をなぞらせると喜んでました。自分も花丸が描けると嬉しいみたいです!

まとめ

と言うわけで、今回は「手元を適切に『見る』ための取り組み」について、娘の体験談をもとに行った対応の記事を書かせていただきました。

まとめると、

- 円の中に点描をさせる(紙を見ない/見る)

- シール貼り中心のワークを行う

- 知育菓子を作る

- 自分の名前をなぞり書きする

となります。

手元への注目が適切にできるようになれば、日常生活で手先を使う作業の他にも小学校での板書などにも役立ちますよね。

お子さんの自信につながるように、ぜひ指先を使う行為を遊びを通して楽しく取り入れてみてください。

特に知育菓子は長期休み中に「何もやることが無い」という時でも使えるのでストック買いがおすすめです〜☺️

次回は「足元への注目」編を書いていきたいと思いますのでよろしければそちらも読んで頂けると嬉しいです。

それでは、こちらの記事がどなたかのお役に立ちましたら嬉しいです!

コメント