※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。

「子供の癇癪にもううんざりでげっそり・・・」

「叱った方がいいの?放置した方がいいの?もう全然わからない!」

わかる・・子供の癇癪ってスイッチが入るとどうしたらいいかわからなくなってしまいますよね・・・。

今回の記事は、発達グレー娘の癇癪対応のにまつわるお話です。(2歳代)

娘の癇癪度合いや実際に取り組んで効果的だったこと、その詳細なども併せてお伝えします。

癇癪で悩む親御さんが少しでも楽になりますように・・・・!!

※子供の癇癪の度合いは個人差がありますので、下記のことをすれば誰でも癇癪が治まるといったものではありませんのでご参考程度にお願いいたします。

癇癪対応2歳編

娘の癇癪度合い・スイッチの入り方

娘の癇癪の度合いは年齢ごとに微妙に異なっていました。

1歳や2歳の始めあたりはそもそも「怒る」という感情があまり無く、「無」状態が多かったためそこまで癇癪に手を焼くことも無かったのです。

しかし2歳4ヶ月頃(まだ無発語)になってから外出が増えたり他のお子さんと接する機会が増えたことで、少しずつ癇癪を起こすようになっていきました。

自我が芽生えたり、他のお子さんと触れ合う機会が増えて守らなければいけないルールやマナーに直面したことも要因かと思っています。

2歳の頃の娘の癇癪

この頃の私は 無発語・療育に通う前・指差し不可・人に興味なし・公共の乗り物不可・興味があるもの不明 状態だったよ!

もっと詳しく発達状態を見たい方はこちらの記事からどうぞ。

◉癇癪の内容

- 親子教室で自由遊び中に使っていたおもちゃを「そろそろお片付けするね」と片付けられると癇癪。

(1時間弱泣き喚いて地面を転がったりする、抱っこさせてくれない、他害などは無し、声がけ完全に無視、親子教室参加不可※参加親子10組のうち娘のみ不参加状態) - 電池交換用のドライバーを触りたくてギャン泣き(狂ったように泣く)、寝室に泣きながら走っていく、15分程度泣いて泣き疲れて寝る

- お風呂に入るために服を脱ぐのは早いのに浴室に入りたくなくてギャン泣き、抱っこしようとするとすり抜けて床に転がって拒否する、浴室のドアを叩きまくる

- 特定のおもちゃの音や乳児の泣き声でギャン泣き、気に入らないおもちゃの音が鳴った時は私に噛み付いてくる

- エレベーターのボタンを私が押したらギャン泣きして私の眉間をひっかく、声がけや抱っこ不可

- スーパーで購入したキャラクターの石鹸を自分で持ちたいとギャン泣き、自転車走行中に子乗せ席から立ちあがり運転席の私の服を引っ張ったり叩いたりする

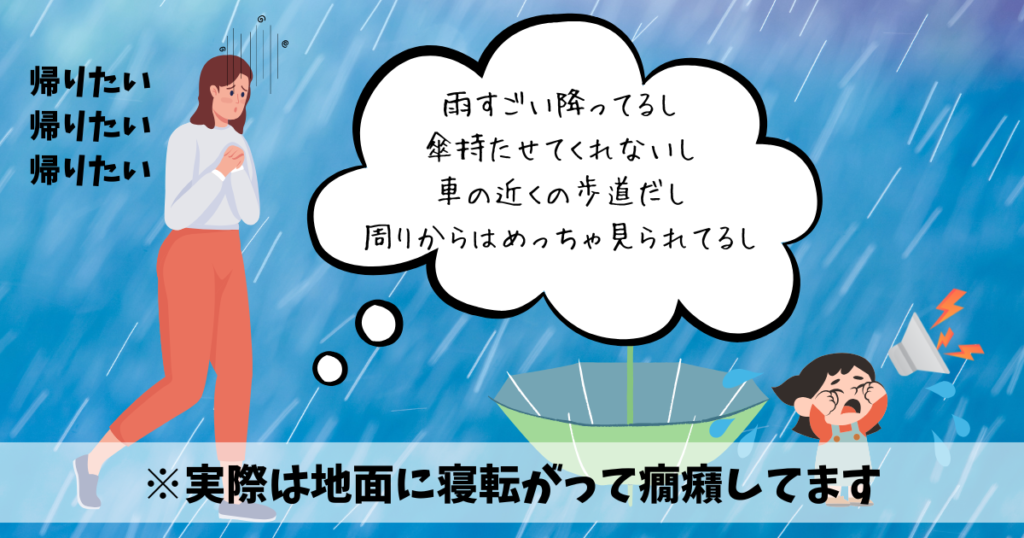

- ヒップシートで雨の日に外出中。私がさしている傘を自分でさしたがり私から奪おうとする。「濡れるからダメだよ」といって傘を渡さないと地面に寝転がってギャン泣き。抱っこもさせてもらえない。

※おすすめヒップシートについてはこちら

など。

この時期は本当に「自分がやりたいことが出来ない」状態になるとよく癇癪を起こしていました。

基本的に他害は起こさない娘なのですが、おもちゃの音に驚いて噛みつかれた時は癇癪というかパニック状態だったんだと思います。

言語理解も無く要求語も出ていない時期だったので「嫌だ」という気持ちを伝える術が癇癪しかなかったのだと今では思います。

特に雨の日に隣で車がビュンビュン走ってる歩道(しかも狭い)で地面ローリング癇癪されて通行人にジロジロ見られた時は本当に脳内が「つれーーーーーーーー」で埋め尽くされましたね・・・。

つらい。

2歳の頃に行った癇癪対応

この無発語・言語理解なし・人に興味なし状態の時期の癇癪時に娘に行っていた対応は、

叱らない(怒らない)+癇癪を起こさせない+言語理解を進める

です。

ちなみにこの対応にしてみようと思ったのは娘が2歳5ヶ月頃のことでした。

療育に行き始めて発達に関する書籍をよく読むようになり、ほんのり「定型の子と同じ癇癪対応してたらダメかも?」と思っていた頃です。

この時期は『魔法の言葉かけ』を愛読していたこともあり、娘への接し方の基本はABA(応用行動分析学)に沿って取り組むようになっていました。

※魔法の言葉かけ やABAについて記載している記事はこちら。

何度でもおすすめしたい書籍↑イラストや体験談を交えたABA活用方法がたくさんで活用しやすいです!

ABAは基本的には「〜しなさい」「やめなさい」「ダメでしょ」といった否定的な言葉を使わずに、良い行動をした際には褒めてその行動を強化・定着化させます。

いやいや、癇癪したら何を褒めるの?叱るしか出来ること無くない??

ですよね。

癇癪されたら

「どこを褒めるの?どこにABAを使えばいいんだ〜!何も考えずに一人でハワイの夕日を見ながらトロピカルドリンク飲みて〜〜〜〜!!」

ってなりますよね。

だから私はそもそも癇癪を起こさせない状態を作ることを強く意識しました。

この時期の娘は叱っても何も響かない・目の前のやりたいことが出来ないことだけが嫌で癇癪する・他意はないような感じでした。

普段怒らないように気をつけていましたが一度私もプッチンして、

だ・か・ら!これはやっちゃダメって言ってるでしょ!!なんでわからないの!!ママおんなじこと何回も何回も言ってきてるよ!!(鬼の形相で腕をガッと掴む)

うわぁーーーーーー!!(奇声&ギャン泣き)※すり抜けて床に転がる

とブチギレたことがあるのですが、結局それは「叱られたから泣いてる」のではなく「やりたいことが出来ないのが嫌」だけにフォーカスして癇癪してたような感じでした。

それを見てどうしたらわからずため息をつく私。

そしてふと考えました。

こちらの記事にもありますが、2歳5ヶ月の時期の娘の言語理解は1歳3ヶ月相応。

まだまだ何もわからない状態です。

例えれば、まだひらがなが読めない状態なのに、

なんで読書感想文全然書けないの!?ママ何回も言ってるじゃん!!

と無理難題を突きつけられている状態なのかな・・・(例えが下手ですみません)と。

そして今の状態の娘に「叱る・怒る」行為は無意味なんじゃない???と気づきました。

更に、

娘が癇癪を起こす→

癇癪を止める為に焦ってお菓子やテレビなどを与えてしまう→

癇癪をすればいい事あるんだ!と娘が誤学習をする

の流れだけは絶対に作りたくないと思っていました。

誤学習とは不適切な行動を正しい行動として誤って理解をしていることです。

過去の経験によって間違った学習をしている状態であるため、適切な行動の学び直しをさせるアプローチをおこないます。

自分にとって都合の良い解釈をしてしまうことで、誤学習に繋がることもあります。引用:ハッピーテラス

誤学習の例

● スプーンでお皿を叩いたとき、保護者の方が笑ったため(喜んだと解釈)、食事中に食器で遊ぶようになる

● 保護者の方に構ってほしくて泣いたとき、自分の相手をしてくれたため、遊んでほしいときに大声で泣くようになる

引用:ハッピーテラス

なので基本方針として、

- 基本叱らない(理解できず意味ないから)

- 癇癪が出そうな時を見極める

- 癇癪が出る前に対応し、「癇癪しなかったね!」を褒めるポイントにして定着化させていく

- 同時に言語理解をすすめる

※言葉の発達に関する取り組みはこちらのシリーズからどうぞ

を決めて取り組むことにしました。

実際に行った癇癪対応の例

癇癪が出そうな時を見極める

〜公園からの帰り道〜

ここの角を曲がるともうすぐお家だよ〜娘ちゃん

いやあああああああ!!!!(ベビーカーの上でバウンドしたり泣いたり家に入るのを拒否する)

(なるほど・・・ベビーカーでこの角に来るといつも必ず癇癪起こすな・・ここが癇癪ポイントだな・・)

と、癇癪が起きるポイント(場所や条件)を見つける。

癇癪が出る前に対応し、「癇癪しなかったね!」を褒めるポイントにして定着化させていく

〜公園からの帰り道(違う日)〜

(・・・もうすぐ角(癇癪ポイント)だな、着く前にあれを出そう)ゴソゴソ※パックのジュースを取り出す

娘ちゃんほら!!ここまで全然イヤイヤしないで来れたからご褒美のジュースだよ!!やったね!!

・・・・!!(飲みたそう)

うんうん、じゃあ今ストロー刺すからね!はいどうぞ!!(渡す)やったー!!娘ちゃんがイヤイヤしないで帰ってこれたから大好きなジュースもらえたね!!嬉しいね!!

(ジュースを飲む)※癇癪なし

うんうん美味しいねー!!(急いでベビーカーを走らせて癇癪が起きる前にサッサと家に入る)

という感じで、

癇癪ポイントの少し前の段階で「イヤイヤしなかったね!!」を褒めポイントにしてご褒美を与えます。

そうすると、スムーズに帰宅できることに加えて褒めポイントまで作れ、なおかつそれをルーティーンにすることで「癇癪しないでここまで来るといいことがある」と娘の良い行動を定着化させることが出来ました!

ちなみに3ヶ月程度はこの取り組みをルーティーンにしていましたが、そのうちに自然とジュースが無くても癇癪を起こさないようになりました。

ただこの方法はジュースを忘れてしまうと「なんで今日はジュースが無いの!?」という癇癪に繋がってしまう場合があるため、ご褒美は忘れないように気をつけたほうがいいです。

↑あんまりジュース沢山あげたくない・・・という方は上記のようにお気に入りのミニ絵本やスクイーズなど(ムニュムニュするやつ)を見せたり握らせたりすると短時間ならそちらに注意を向けられると思います。

握って形が変化するスクイーズは電車の中などでも使えるのでおすすめです〜

このようなABAの習慣化で「癇癪しないほうがいいことがある」という状態を娘に覚え込ませていきました。

まとめ

今回は2歳台の娘の癇癪対応について記事にしました。

子供の癇癪(特に無発語で何考えてるか全然わからない時)ってほんとに、ほんとーーーーにしんどいですよね・・・。

私の娘の癇癪の例は本当に一例でしか無いので他のお子様にも当てはまるかはわからないのですが、やはりトライアンドエラーを繰り返しながら最適解を探していたような状態でした。

無発語・無理解の時期は怒っても叱っても響かなかったのですが、「癇癪が起きる前にご褒美&褒める」を取り入れたことで確実に意味不明な癇癪は減ってきたように思います。

あとは言語理解が進む&発語が出るように並行して言葉に関する働きかけも行っていた感じです。

とはいえ毎日のことなので疲弊しながらやっていたのも事実・・・。

育児中の限られた時間でご自身をケアするのはなかなか難しいとは思いますが、こちらのメンタルケアの記事などもよければ参考にしていただきながら、癇癪対応なんとかやっていきましょう・・・!!

今回は子供の癇癪対応(2歳編)を読んでいただきありがとうございました。

次回の3歳編も読んでいただけたら嬉しいです!

コメント