※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。

前回に引き続き今回は多語文から会話ができるまで(3歳0ヶ月〜4歳0ヶ月頃)に行ったことの(中編)を記事にしていますので、気になる方は是非下記の項目もご覧いただけたらと思います。

※発達には個人差がありますので、下記のことをすれば必ず誰でも発語するといったものではありませんのでご参考程度にお願いいたします。

ワークとシートで言語理解をすすめた取り組み

ワークを始めた

娘は3歳前頃から数字、ひらがな、アルファベットをほぼ読めるようになっていました。

そのおかげもあってか3歳からワークへ大ハマりして、過集中もあり1時間半ぶっ通しでワークに取り組んでいる時もありました。(正直集中しすぎのようで心配していました)

ただワークもかなり発達にいい影響がありました!!

ワークを始めたのは2歳半頃のことでした。

この時期は無発語&無反応&指差しなしだったため、何に興味を持っているのかを知りたくて、鉛筆を持たなくても出来るシールタイプのものをよく購入して使っていました。

指差し練習の記事にもある『シールにタッチ』遊びを日常的に取り組んでいたこともあり、シール大好きになっていた娘はただ貼るだけのシールワークが大好きなようで意欲的に取り組んでいました。

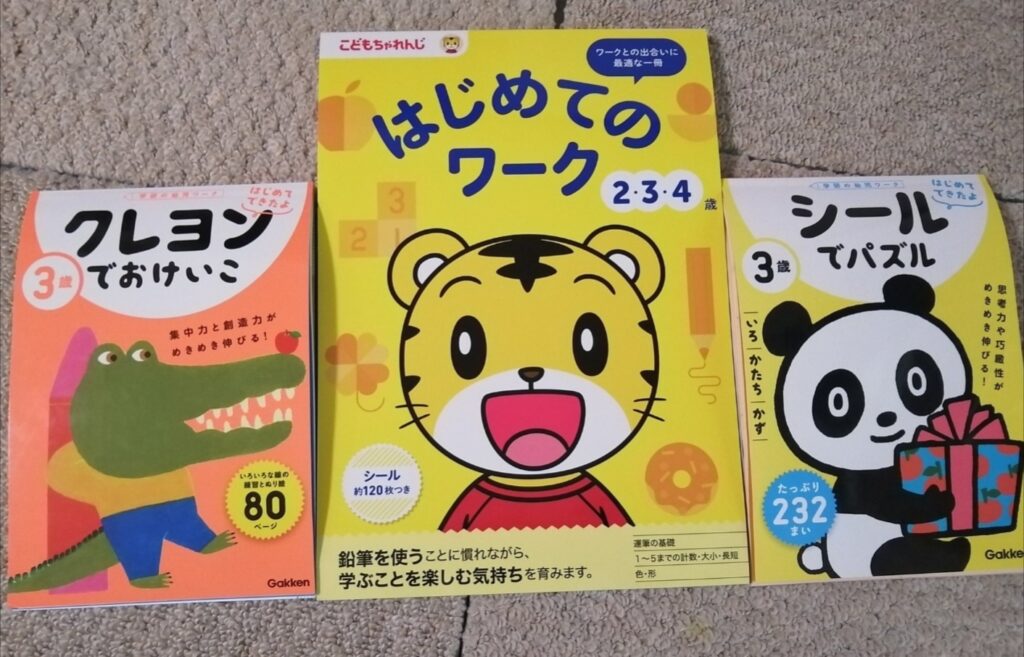

2歳半からやっていたワーク

↑学研の幼児ワークは大きめシールがたっぷりで使いやすく、指先の訓練にもなりました。

ワークというかシール遊びに近いかも知れません。

また、3歳になってからはひらがなが読めるようになっていたため問題文を私と一緒に読みながら鉛筆を使うワークにも取り組んでいきました。

3歳からやっていたワーク

ワークの選び方・おすすめ

幼児用のワークは大体、

◉2歳〜「シール」「はさみ」「かず」「もじ」「ちえ」「めいろ」

◉4歳〜上記に加えて「カタカナ」「ひらがな」「たしざん」「こうさく」「アルファベット」

などのラインナップに分かれているのですが、特段好きなものが無かったり何から始めたらいいかよくわからない場合は、とりあえず「ちえ」と書かれているワークがおすすめです!

市販のワークも2年半で100冊程度は消費したと思うのですが、「ちえ」のジャンルはさまざまなジャンルをちょっとずつ集めた「総合ワーク」のようなイメージがあります。

パズルやシール、簡単な工作に加えて生活の知識や常識問題、色彩感覚を養う表現遊びなど多岐にわたって盛り込まれているので、「何があっているかわからないけどとりあえずワークやらせてみたい」という場合は「ちえ」を一度やらせてみるといいと思います。

その上で「ひらがなは好きそう」「色塗りは興味が薄そう」「間違い探しは得意かも」と、お子さんの興味や好き嫌いが見えてきたらまた選び直してみたりそのまま続けてみてもいいと思います。

鉛筆について

鉛筆は6Bなどの柔らかく濃いめの芯のものがおすすめです!

ちなみによくある鉛筆よりも太く三角形になっているものの方が子供の指には使いやすそうでした。

↑うちで使っている鉛筆です。

鉛筆が太いので専用の鉛筆削りじゃないと削れないのがたまにキズですがフィット感があり気に入っています。

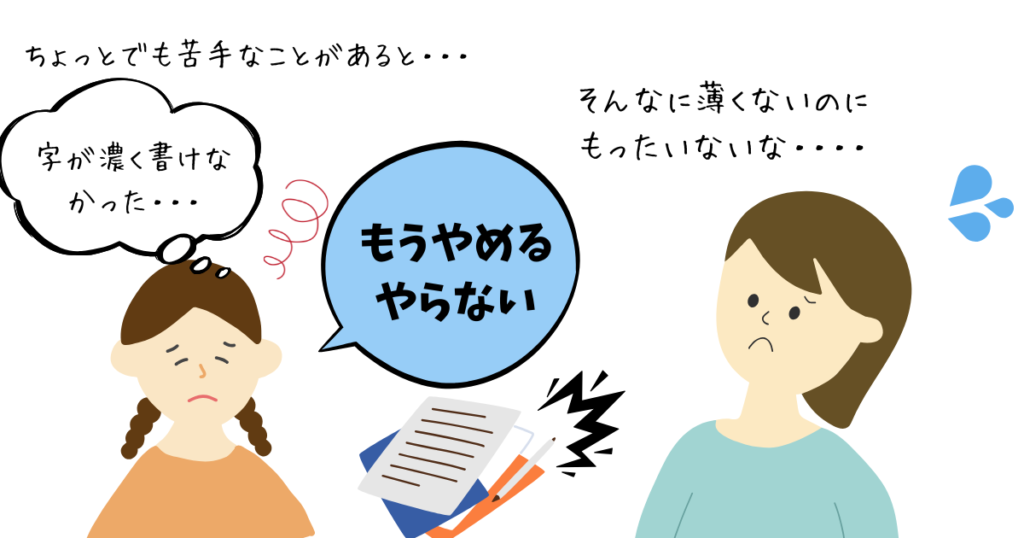

うちの娘は「できそうにない、苦手かも知れない」と察した瞬間に「やりたくない」と中断してしまうタイプでした。

なのでワークをやっている時でも、鉛筆でまるをしたりなぞり書きをする際に筆圧が薄かったりすると「もうやめる」となりがちでした・・・。

手の力が弱いこともあり、2Bの薄い鉛筆ではやる気が出なかったらしいです。

手の力が弱くても元々濃い芯の鉛筆を使うだけではっきりと書けるようになったのでワークへのやる気がだいぶ変わりました。

子供が使いやすい筆記用具を揃えてあげるのも環境を整えるという意味では必要なことかなと思いました。

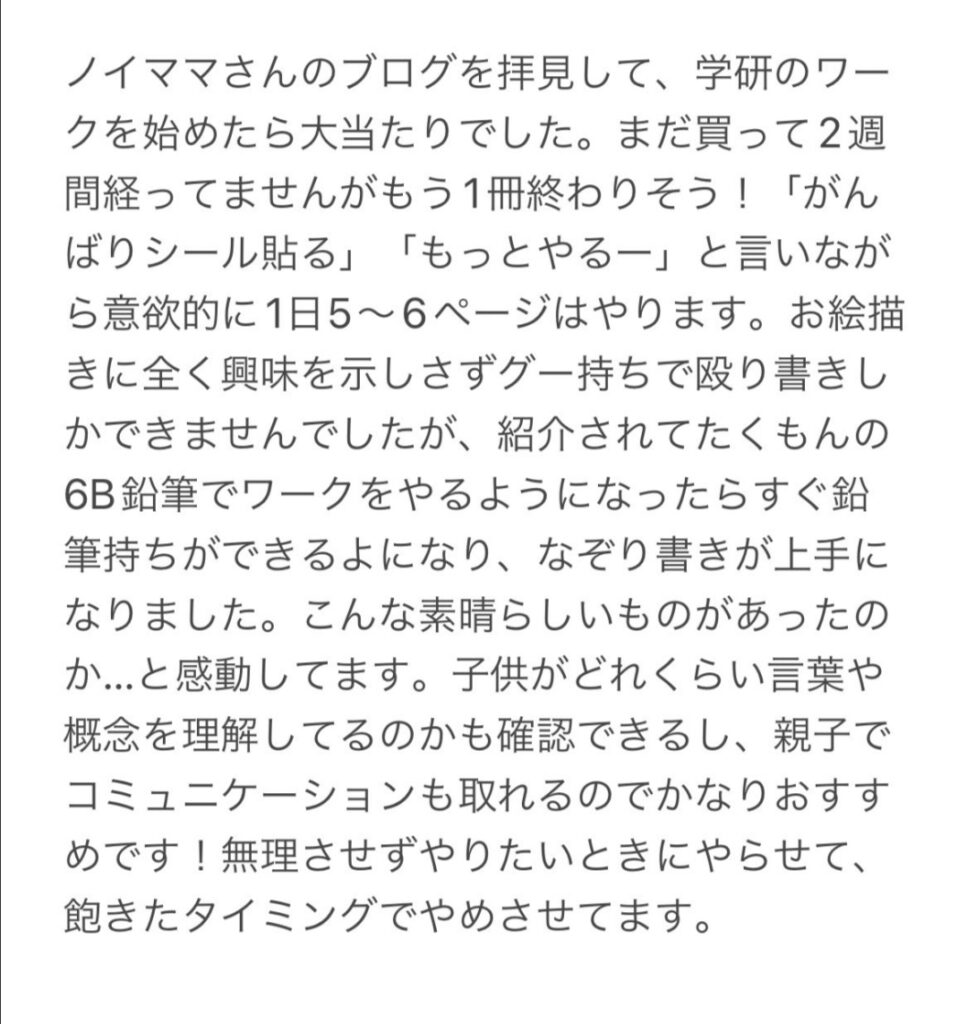

追記です!

このブログの読者様からワーク紹介のページについて嬉しいお声をいただきました!!

わーんありがとうございます!!お役に立ててめっちゃ嬉しいです!!これからもよろしくお願いします!!

ワークの効果

ワークをやらせてみて感じた効果は以下の通りです

①「まずは」「次に」「最後に」などの接続詞を使えるようになった

ワークをやるときに「まずは初めに1ページから始めよう」「次に2ページをやろう」「全部終わったら最後に大きいシールを貼ろう」などの声がけを毎回ワークの構成によって順序立てて行っていました。

そのお陰か「順番を表す接続詞」をいつの間にか自然に習得していました。

②自分で考えて喋ることができるようになってきた

ワーク中は過集中している時が多かったので余計な雑念が入りにくい感じがしました。

なのでワークを解き終わった際に様子を見て疲れていなさそうな時は描かれている絵を見ながら「タコは足が8本だけどイカは10本なんだって〜」「イルカは人間と同じ哺乳類なんだって〜」など興味がありそうだけどまだよくわからなさそうな情報をほんのりと与えていました。

すると自分で「なんでだろう?」と疑問がよく沸くようになり私や先生に度々質問する「なぜなぜ期」が訪れました。

4歳直前の時期の療育中先生に、

イルカは足がないね〜。泳ぐから足がないのかもね?

と言われた際に、

でもタコは足があるけど泳ぐよ?なんでだろう?

と会話していて、先生の言葉を鵜呑みにするんじゃなくてきちんと自分で考えて疑問を口にしていた時はすごくびっくりしました・・・!

成長してらっしゃる・・・!!

③わからないことを「わからない」と言えるようになった

ワークを解いている途中にわからない問題が出てくると、娘は「やって」と私に鉛筆を渡して丸投げしてくる癖がありました。

これも「少しでも失敗しそうな予感がすると挑戦できない」という特性からくるものだったのだと思います。

そんな時は「わからないことは全然悪いことじゃないよ、そんな時は『わからないから教えて』って言ったら助けてもらえるよ」と繰り返し伝えました。

そして問題に詰まってこっちをじっと見てくる時などに「『わからない』って言ってごらん?」と伝えて娘の口から「わからない」が出るのを待ちました。

そして「わからない」と言ってくれた時はすぐに対応し、「ちゃんと自分の気持ちを伝えてくれてありがとう!」としっかりフォローすることで苦手意識があるものへの尻込みする気持ちを少しづつ軽減させていきました。

そうしているうちに、難しい問題があった時には「やって」から「わからないから教えて」というヘルプに変わっていきました。

④お箸の持ち方が少し上達した

これは鉛筆をたくさん持つようになったからだと思います。

3歳以降用のワークには割と問題ページの前に鉛筆の持ち方を教えてくれるページがついていることもあり、それを見ながら鉛筆の持ち方を少しづつ直していきました。

4歳11ヶ月の今現在でも、意識しないとお箸も鉛筆も不思議な持ち方になってしまいますが「持ち方あってる?」と一言助言すると正しい持ち方に直そうと意識できるようになりました。

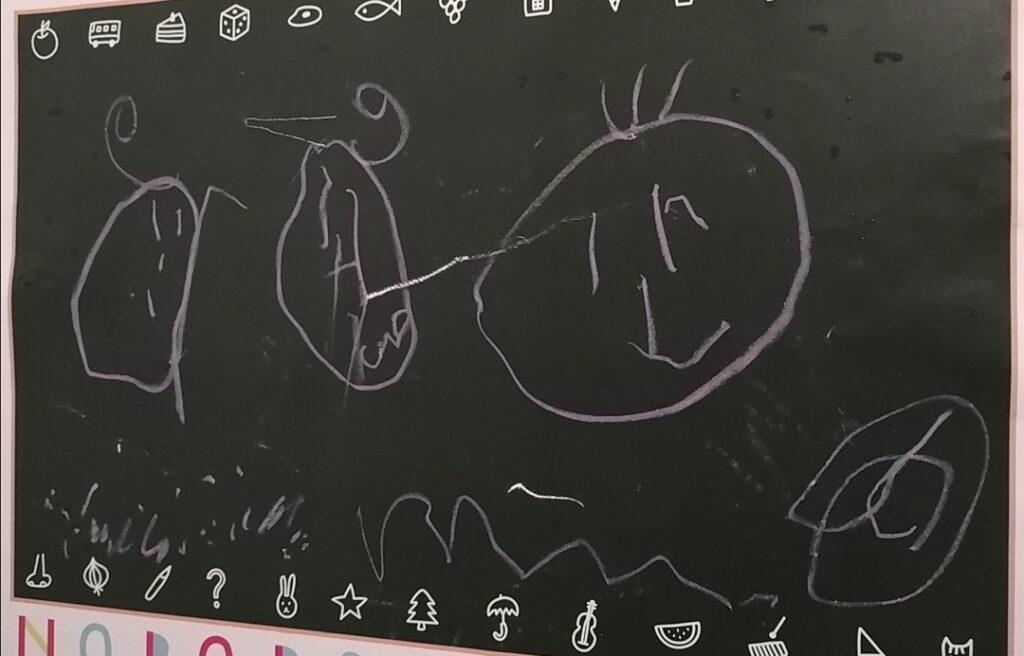

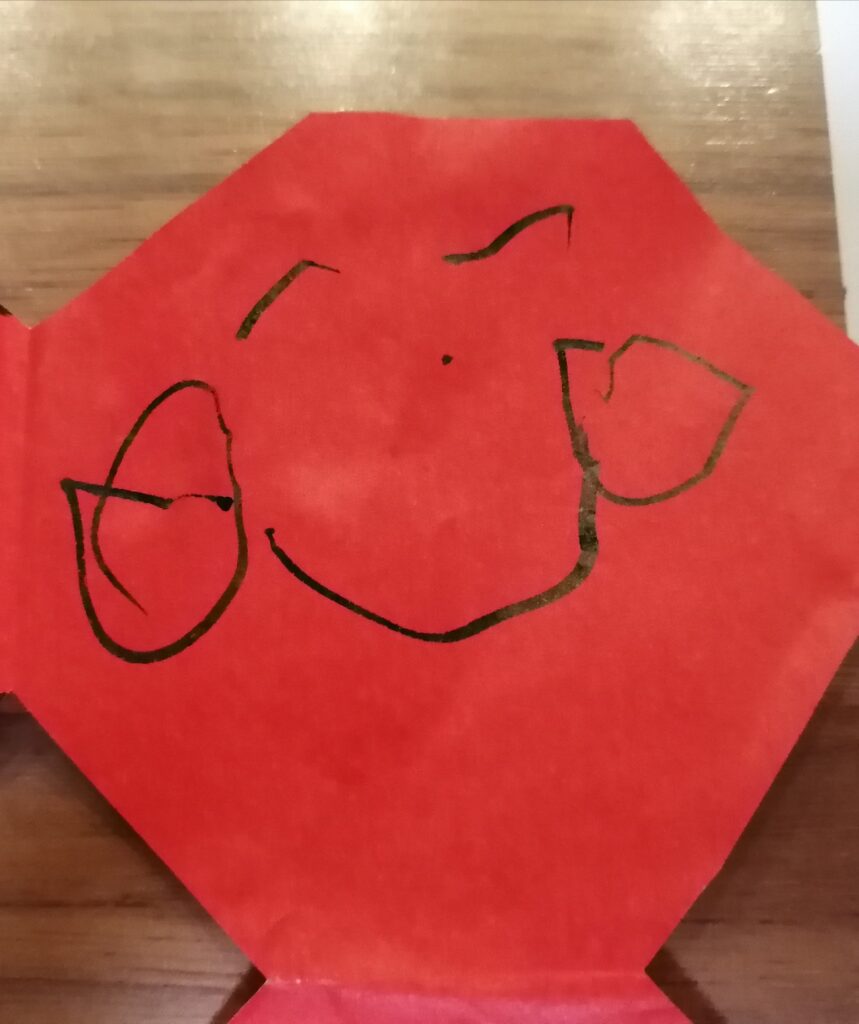

⑤お絵描きが上達した

ワークの中にはクレヨンを使用するお絵描き中心の物も多くあります。(専用ではなくでも「ちえ」のワークの中に含まれている物もあったりします)

鉛筆描きに慣れてくると、クレヨンも使いやすくなるのか今までよりも細かい部分を塗ろうとしてみたり顔の表情も点だったものから笑顔やウインクをしているものなど表情豊かに表現ができるようになってきました。

また、間違い探しなどで対象のものの細部を観察する力もついたためお絵描きをする場合もヒゲやほっぺなど細かいパーツを描くようにもなりました。

↑3歳7ヶ月の絵(顔)※髪の毛は親が描きました

↑3歳10ヶ月の絵(顔)

↑4歳1ヶ月の絵(しまじろうの顔)

⑥着席が定着してきた

こちらの記事の先生のお話にもあるのですが、子供が集中して取り組める時間は「年齢✖️1分」と言われています。

なので幼児が着席して集中できる時間は限られているのですが、ワークをする際はページをめくったり鉛筆で書いたりなどの机上での動作が多いため着席が乱れているとそもそもやりにくいということもあり、きちんと着席して取り組む時間が長くなっていきました。(元々低緊張なのもあり姿勢は良くないですが・・・)

ひらがなを覚えるとより楽しく自発的にワークができるようになりました!

興味があることに絞ったひらがな表を作成したので良ければ覗いてみてください!↓ラインナップは「しょくぶつ」「どうぶつ」「うみのいきもの」「たべもの」「しょうがっこう」の5つです!

手作りシートで会話の練習

ひらがなが読めるようになってきたこともあり、話せるようになってほしい受け答えの一覧や、表情と感情のマッチング+そんな時はどのような対応をすれば好ましいか?をピックアップしたシートを下記のように作成してみました。

受け答え一覧シート(隠し方が雑ですみません)

使い方

- 「娘ちゃん(子供)は黄色い方(黄色い吹き出し)を読むよ」と子供への役割を伝える

- 親や保育者は答える側の子供以外の役割をする旨を伝える

- シートを見ながら親(保育者)のセリフを喋る

- 喋り終わったら子供の方を指差し「あなたの番だよ」と伝える

- 子供にも自分自身のセリフを喋らせる

- 嫌がらないようであれば何度か繰り返す

- 基本的なことを覚えたら「この挨拶は朝起きたら相手にするよ」などと付加情報を教えてもよい

基本的な受け答えシートを使う前は挨拶なども、

娘ちゃんおはよう!

「むすめちゃんおはよう」

とエコラリアで返してくることが多かったのですが、受け答えシートで「自分の話す場面」と「相手の話す場面」を可視化して教えたことにより「ムスメチャンオハヨウ」の意味を娘なりに「自分に挨拶をされていて、挨拶には相手の名前をつけて返す」ということを理解したらしく、

娘ちゃんおはよう!

ママおはようーいまあさ?

と自分の言葉で返してくれることが多くなりました!もちろん正しく返答ができた場合はめちゃくちゃめちゃく激褒めで定着化させていました笑

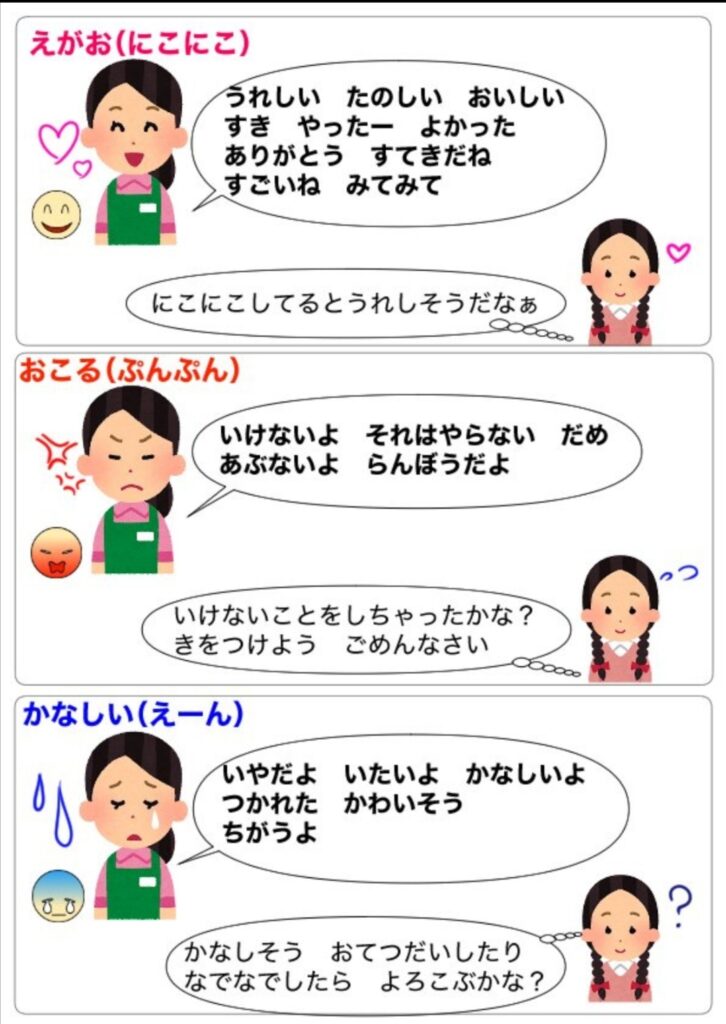

表情と感情のマッチングシート

使い方

- まず子供にイラストの『お母さん』の表情を見てもらい「どんな顔をしてる?」「どんな気持ちだろう?」と考えさせる

- 「怒ってる」「悲しそう」などと子供が答えてくれたら「そうだね、怒ってる顔ってこんな顔だね」と言いながら親がイラストの顔の真似をする

- 「怒っている時は相手はこんな風に思ってるかも知れないね」と言い吹き出しの中の言葉(いけないよ それはやらない・・・など)を読み上げる

- 「そんな時はこんな風に考えたらいいかも知れないよ」と言い子供の吹き出しの言葉(いけないことをしちゃったかな?・・・など)を読み上げて教えてあげる

- 表情と感情のマッチング、対応を教えた一通り教えた後に、「じゃあこの顔の時は相手は何て思ってるでしょうか?」と親(保育者)が色々な表情を子供に作ってみせ、ゲーム形式で感情を当ててもらう。

※こちらでは「嬉しい」「怒る」「悲しい」の3タイプのみですが、言語理解が進んだ場合はもっと表情を増やしてもいいと思います。(驚く、寂しい、照れる、呆れる、楽しい・・・など)

表情と感情のマッチング表を使い続けることで、私の表情から私の感情を読み取ろうとするようになりました。

「ママ悲しいの?」や「今って楽しい?」などと娘なりに他人の感情を理解する様子が見られて嬉しかったです。

そのように聞かれた時も「ママ今お料理して怪我しちゃってね、痛くて悲しいんだけど何か励ましてくれる?」と聞いてみると「大丈夫だよ」と頭をなでなでしてくれる時もありました。

「ありがとう、ママだけじゃなくて他のお友達とか先生も悲しそうにしてる時はそんな風に優しくしてあげられたら素敵だね!」

と言い続けていたらいつの間にか療育などでも他のお子さんが泣いている時には優しく声をかけたり、自分では対応がわからないときは先生を呼びに行ってあげるなど、自分自身で最善を考えながら人のために動くことができるようになっていきました。

※感情表現について楽しく学べる絵本を紹介した記事はこちら

手作りが難しい場合は市販の絵カードを活用されても良いかと思います〜。

【2歳半無発語】から【4歳で会話】ができるようになるまで(多語分〜会話)中編を読んでいただきありがとうございました。

次回は語彙を増やすための質問の仕方やゲーム形式で行った言葉遊びの内容などを記事にしたいと思います。

よろしければ他の記事も読んでいただけると嬉しいです。

コメント