※この記事は娘の発達歴(1歳〜2歳)(2歳〜3歳)(3歳〜4歳)の記事を先に見ていただくと言葉と併せてどのような発達状態だったか分かりやすいと思います。

今回は一語文から多語文が出るまでに行ったことのまとめ(前編)+(後編)と、多語文が出始めた頃に娘に起きた変化などを記事にしていますので、気になる方は是非下記の項目もご覧いただけたらと思います。

※発達には個人差がありますので、下記のことをすれば必ず誰でも発語するといったものではありませんのでご参考程度にお願いいたします。

一語文〜多語文までの取り組みまとめ

前編のまとめ

こちらでは(一語文〜多語文編)の取り組み前編のまとめを書いています。

もっと詳細が知りたい!と言う方はこちらからご確認ください。

共同注視を高め、指差しやハイタッチが出る率を上げた

- お風呂場でポスターや写真を活用し、応答の指差し練習や家族の呼び方を認識させた。

- 平岩幹男先生著書「自閉症・発達障害を疑ったとき・疑われた時」を参考にハイタッチ+褒めるを多用し、子供の自己肯定感や達成感を感じさせながらコミュニケーションを取った。

- お互いの手は目より上にあげる

- できればお互いの目の高さを揃える

- パチンと音を出す

ハイタッチはこの三つのポイントを意識しながら行うと直良し。

教える言葉の中で優先順位をつけた

- 要求行動が少なめだった娘にはまず要求語を教えて言葉の便利さを実感してもらった

◉要求語とは

- 「やって」

- 「取って」

- 「ちょうだい」

- 「みて」

- 「欲しい」

- 「手伝って」

- 「教えて」

などの自分の欲求や要求を伝える言葉。

要求語を使えるようになると、『言葉だけで周りが動いてくれる』という環境が作れるようになるため自分の思い通りになることが増え、言葉の便利さを実感しやすい。

- 高いところのクレヨンが取れないので「取って」と発語したら母親が気がついてクレヨンを取ってくれた。

- 水を服にこぼして不快だが、「ふいて」と父親に言ったら拭いてもらえて快適になった。

など。

要求語を使えるようになり発語がだんだん増えてきたら他の言葉「挨拶」や「体の部位の名称」「家族の名前」などを順を追って教えると良い。

プロの方に相談した

- 言語聴覚士さん(むぎちょこさん)と理学療法士さん(西村猛さん)にオンラインで発達相談を行った。

オンライン相談で頂いたアドバイス一覧(ご本人からの掲載許可済み)

※あくまでもうちの娘の場合です

- 娘は現在療育やお家遊びが進んで指差しと事物名称が一致し、「物の名前に興味を持ち、知りたくなっている状態」、音声よりは視覚優位

- 視覚優位は言葉が遅れがちになりやすい

- 実物と言葉はセットで子供が「注目している時」に合わせて教える

- 外出時にぐずる時は外出先の写真(公園やスーパーのロゴ、幼稚園の外観など)を見せながら名称とセットで教えると見通しが立ちやすい+覚えやすい

- 発語させるために口元を見せても口や舌の動きをそのまま伝えるのは難しい

- 名詞より泣き声やオノマトペの方が簡単なのでそこから言えるようになる子供は多い

- 娘の要望が全て「あうあうあ」になる問題

→本人は「取って」と言っているつもりなので無理に訂正せず、「取って だね〜」と言ってすぐに要望を叶えてあげるのが良い - いつまでに喋るか断言はできないが、一気に発語が進む時期が就学前までに何度か来るはず

- 動作模倣が進むと発語の種類も広がっていく

- 動作模倣を進めるためにはまずボディイメージ(体の全体を捉える、肩や背中など見えない場所を自分で触る、後ろを見なくても椅子に座れる、鉄棒をぶつからずにくぐれる)などができているかを確認する

- 耳たぶや鼻、肩などの目で確認できない部分を真似して触れるかどうか見る(触れたらボディーイメージは進んでいる)

- 体の内側(内臓など)と外側(皮膚など)との境界を認識させる

- 体の外側(皮膚など)を意識させるためにマッサージや肩揉みなどのボディタッチを行うと良い

- 動作模倣をさせる際は左右対称の遊びが良い。(頭かたひざポンなど)自分の体の正中線や右、左の意識がしやすいため

- 模倣が難しい場合は後ろ側から(二人羽織のイメージ)手を取ったりして教えてあげる

- 1歳から発達するミラーニューロンと言うモノマネ細胞は幼児同士だと動作をコピーするなどに役立つ(まずは2、3人の小集団から関わりを始め、慣れてきたらもう少し人数を増やす、更に慣れてきたら自分より年下の子と触れ合いを増やすのが理想的)

- 身振り手振りは大きく分かりやすく、かつ楽しそうに行う

- リズム遊びはゆっくり、段々早くしてタイミングを合わせていく

むぎちょこさんと西村猛さんが運営されている、

親子で学べる療育教室 発達支援ゆずさんではオンライン相談のページが閲覧できます。

※オンライン相談は自費になります。

後編のまとめ

こちらでは(一語文〜多語文編)の取り組み後編のまとめを書いています。

もっと詳細が知りたい!と言う方はこちらからご確認ください。

YouTubeの子供用動画を使用した(模倣用)

- 発語と模倣には関係があるため、発語に伸び悩んだ時には言葉だけではなく動作模倣も進めていくと発語につながりやすい。

- 子供が楽しく動作模倣に取り組めるようにYouTubeで好きなキャラクターやチャンネルを探して一緒に模倣を行った。

◉年齢別おすすめチャンネル

・1歳〜2歳代

しなぷしゅch(かぞえうた)→左右に揺れる動き

ベイビーバス(10個のドーナツ)→くるくる回転する動き

まるもっちん(なにになるの?)→お辞儀の動き

・2歳〜4歳代

しまじろうチャンネル公式「せかいはパラダイス」→ケンケンの動き

ココメロン(あたま かた ひざ つま先)→頭 肩 膝 つま先タッチの動き

・4歳代〜

ポケモンキッズTV(オガトレ流!ポケモンまねっこストレッチ)→ゆっくりした動き

スーパーマリオパーティ(なりきりビート)→対象の人物を素早く真似する動き

※一部YouTube以外のコンテンツも含まれております

おもちゃのサブスクを利用してみた

◉私が利用していたおもちゃのサブスク↓

And TOYBOX(アンドトイボックス)

→月額料金3,274円〜。隔月ごとに新しいおもちゃが4〜6個届く。保育士さんが発達に合わせておもちゃを選んでくれる。(コースによっては希望を出して内容を変えることも可能)気に入ったらそのまま買い取れる。おもちゃの清掃不要。

◉よかった点

- 定額制で15000円相当のおもちゃを借りられる

- 保育士さんが第三者の目でおもちゃを選んでくれる

- くもんの知育おもちゃが沢山選べる

- 省スペースで色々なおもちゃを積極的に使えるので新しい発見がある

- 一人でも遊べるおもちゃ(ブロック、ひも通し、パズルなど)で巧緻性が高まり、対相手が必要なおもちゃ(おままごと、すごろくなど)でコミュニケーション力や相手とのやり取りができるようになり、「会話をする時は自分だけが話すんじゃなくて自分と相手順番に話す機会が来る」と言うことにもなんとなく気がつくことができた。

◉特に発語に効いたおもちゃ

ダイワさんの「お弁当パズル」↑

一緒にお弁当を作る楽しさやごっこ遊びの感覚に刺激を受けたようで、このお弁当パズルを始めてからは今まで使っていなかった家のままごとおもちゃでもよく遊ぶようになり、「ままごとは誰かとやった方が楽しい」と言う気持ちが強まったのか、よく私や主人をごっこ遊びに誘ってくれるようになった。

そのごっこ遊びの中で「こんにちわ」「さようなら」「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」「いただきます」「ごちそうさま」などの挨拶や簡単なやりとりができるように!

運動療育に通った

◉運動療育の目的

- 協調運動の発達を促すため

- 自分の体のコントロール方法を学ぶため

- 自己肯定感を高めるため

- ストレスを発散させるため

◉運動療育の主なスケジュール

- 子供と先生が集まって挨拶&円陣を組んで「えいえいおー!!」と発声。

- 教室内に置かれたカラーコーンの周囲を5周ほど走る

- 先生が作ってくれたサーキットを何周か行う

四つん這いで動物歩き→色々な感触のクッションの上を落ちないように歩く

→障害物を避けながら歩く

→リングが置かれた場所をけんけんぱしながら通る

→補助付きの鉄棒で逆上がりをしてゴール - 水分補給

- イベント運動

・風船バレーボールや大きいプロジェクターを見ながら模倣体操

・先生がポスターやぬいぐるみを持ちながら逃げ、それを追いかけて捕まえたらポスターやぬいぐるみにシールを貼れるゲーム

・好きな色のボールを選び同じ色のカラーコーンにキックして当てるゲーム など - 終わりの挨拶&トイレ&スタンプを押す

- 終了

◉運動療育に4ヶ月間通った時の娘の変化

1:名前を呼ばれたときに「はーい」と返事をするようになった

→運動療育で毎回挨拶をするようにしていたからかも?

2:模倣の力がUPした(前より模倣の対象をしっかり見るようになった)

→サーキットの際先生が「前をよく見たら上手にできるよ」「動かしたい場所をよく見ると上手になるよ」など声がけをしてくれていたからかも?

3:お片付けを積極的にやるようになった

→サーキットコースを作ったり片付けたりするときに先生が積極的に「娘ちゃん、赤いクッション集めてくれる?」「黄色いボール箱に入れてくれる?」などとお片づけを促してくれていたからかも?

4:コミュニケーションを使った遊びが上手になる(ままごと、手遊びなど)

→水分休憩の時などに先生がよく手遊びでコミュニケーションをとってくれていたからかも?

5:つま先立ちが少なくなる

→正しい運動で固有覚が鍛えられたからかも?

「固有覚」は、筋肉や腱・関節など無意識に使っている感覚のセンサーのようなもので、関節の角度や筋肉の収縮をとらえ、体のどこにどのような運動が生じてどの程度力を入れているかを無意識にコントロールしています。

この感覚がうまく働いていないと、公園の遊具を過剰にこわがったり、あるいは感覚を求めて同じ動作をいつまでも繰り返したりすることもあります。引用:コペルプラス「平衡感覚と固有覚」

6:走ってて転ぶことが減った

→筋力がついたことと、「しっかり前を向く」ことを意識するようになったからかも?

7:「あっち」「こっち」「みてみて」「ねえねえ」「娘ちゃん」などの問いかけにすぐ反応するようになった

→サーキットの周り方や体の動かし方を伝える際に先生がよく指差しと共に上記の声がけを多用してくれていたからかも?

8:私自身、娘への褒め方をアップデートできた。

→実際にたくさんの褒め方を聞いてきてかなり参考に!!

この時期に起こった娘の変化

指示が通りやすくなった!

2歳10ヶ月頃になると、事物名称のマッチングが大分できるようになりました。

「○○どれ?」の応答の指差しだけではなく「お日様はオレンジで塗って」「お花はピンクで塗って」「靴下を持ってきてね」「ボールを投げて」などの指示がかなり通るようになってきました。

また、遠くにいるときでも「娘ちゃん!」と声をかけるとこっちをしっかり見てくれるようになり、今までに比べて大分私の存在感を認めてくれているように感じました。

(今まではいくら声がけをしても遠くからはなかなか気付いてもらえないことが多かったので大進歩だなぁと思いました。)

指差しで事物名称を教え込んだことや、目合わせしながらのハイタッチ+褒めるなどを継続した結果、私=そばにいても嫌じゃない、無関心ではない人 に昇格した気がして嬉しかったです。笑

他の子供に興味を持つようになった!

2歳半ごろまでは「人よりも物(おもちゃ)!!」だった娘なのでこちらの記事を見ても分かるとおり、公園や児童館などに行くのは迷惑をかけないように必死でした。(むしろ行かなくて済むなら行きたくなかった)

2歳後半あたりから「療育」「運動療育」「プレ幼稚園」などのお陰で自分と同年代のお子さんや家族以外の大人との関わりがぐんと増えたこともあり、「他者」への意識が少しづつ芽生えてきたような気がします。

公園などに行った際他にお子さんがいると私はまだピリピリしてしまっていたのですが、割と他のお子さんの方から(年下が多い)娘の近くて遊んでくれてそのうちになんと無く追いかけっこをしてみたり目を合わせるようになったりして、「一緒に遊ぼう!」とはならないけどなんとな〜くその場で一緒に遊んで、なんとな〜く解散している、みたいな雰囲気になることが多かったです笑

1時間ほど一緒に遊んでくれた初対面の子が「娘ちゃん、しゅき!」と言ってくれたことがあるのですが、娘は意味がわからず「?」と言う感じの顔をしていました。

でもいつの間にかその子が帰ってしまった時に「あれ?いないな?」という感じの目でキョロキョロ探す素振りをしていたのが「他の子に興味を持てた」感じがして成長を感じていました。

また、3歳になった頃には「順番」と言うものを理解し始め、公園の遊具も他の子が並んでいるときは自分も「じゅんばんじゅんばん」と言いながら並べるようになったので外遊び中のトラブルも大分少なくなってきました。

順番が待てるようになると買い物なども抱っこ紐無しでチャレンジしてみようかな?行ったことが無い場所も連れてってあげようかな?などの希望が湧いてくるので「待てる」行動ができるようになったのはかなり嬉しかったです!!

喃語&奇声が増えてきた・・

娘が2歳8ヶ月頃、事物名称がいろいろ分かるようになってきて言葉が出始めた頃はすぐに明瞭な発声があったかというとそうではなく、割と長い期間「喃語と奇声の中間」のような声を出すことが増えていきました。

オランウータンの「オッ、アウーー!」みたいな低くて特徴的に発声をするので外出時は少し人の目が気になってしまいました。

その発声をするとほぼほぼ周りの人がこっちを見るくらい特徴的な声をしていました・・・。

プレ幼稚園や療育など人目が沢山ある場所ではその発声はあまりしなかったので、今思えば場所を選んで発語の練習を自分でしていたのかな?とも思います。

ちなみにこの「喃語のような奇声のような声」は大体2ヶ月程度で消え、下記のような簡単なやり取りができるようになりました。

- 2歳10ヶ月頃

→簡単なやりとりができるようになる

娘「あれー?」私「何?何かいた?」娘「アリー」私「え?どこ?」娘「ここー(指さす)」

私「ブランコもう一回やる?」娘「もっかいー」娘「1.2.3.4.5.6.7.8.9..じゅー」私「やったね!」娘「イエー」

イヤイヤ期&何でもやりたい期がきた!

イヤイヤ期にしてはちょっと遅めのような気がするのですが、2歳8ヶ月頃から急に色々なことにイヤイヤ&自分でやりたいアピールをするようになりました。

どんな感じのイヤイヤかというとこんな感じでした↓

- レンジのボタン押したい

- エレベーターのボタン押したい

- シャンプーボトルやリンスのボトルは自分で押したい

- 子乗せ自転車のベルトは自分ではめたい

- パズルが自分でできないから私を呼ぶけど手伝ったら嫌がる

- お風呂はイヤイヤ

- ご飯用の椅子を私が運んだらイヤイヤ

- 手遊び歌は私じゃなくぬいぐるみにさせてくれなきゃイヤイヤ

- とりあえず何か私にして欲しいけどうまく伝えられなくて泣く

など

なんかイヤイヤ期にしては遅いしこれは特性なの?成長なの?ただただ単純に理解ができず「???」となる日々が続きました。

応答の指差しが増えて理解も進んでるはずなのに、今までできた簡単な指示を無視したり謎の癇癪を起こすようになったりして不安に思っていたところ、Twitterでまさに今同じような状況に陥っているママさんの書き込みを発見。

その書き込みのコメント欄に「中身が成長して伝えたい事柄が今までよりも複雑になってきたのに対して、言葉としてはまだうまく伝えられないことが多いからストレスで癇癪しているだけかも。言語や知的が伸びているんだと思います!」との書き込みを発見。

あああああ腑に落ちたああああ!!!

そうか、確かにそうだよね、スライムを倒し続けてレベルが上がってきたらそろそろゴブリンとかを倒したいのにまだそこには行けない中間地点くらいでヤキモキしてなんとかもがいてる感じなのかな!?

と気持ちを落とし込み納得。

さすがTwitter・・・。実体験や知識を持っている方の助言ほど頼りになるものはないです・・・。

あのリプを拝見していなければ、「退行?折れ線?特性?」とずっと悶々としていただろうなと思います。

そのことを理解してからはイヤイヤが出た時も「中身が成長したけど言葉が追いついていないだけ・・・娘は頑張っているぞ」と思って自分の気持ちを落ち着かせることができました。

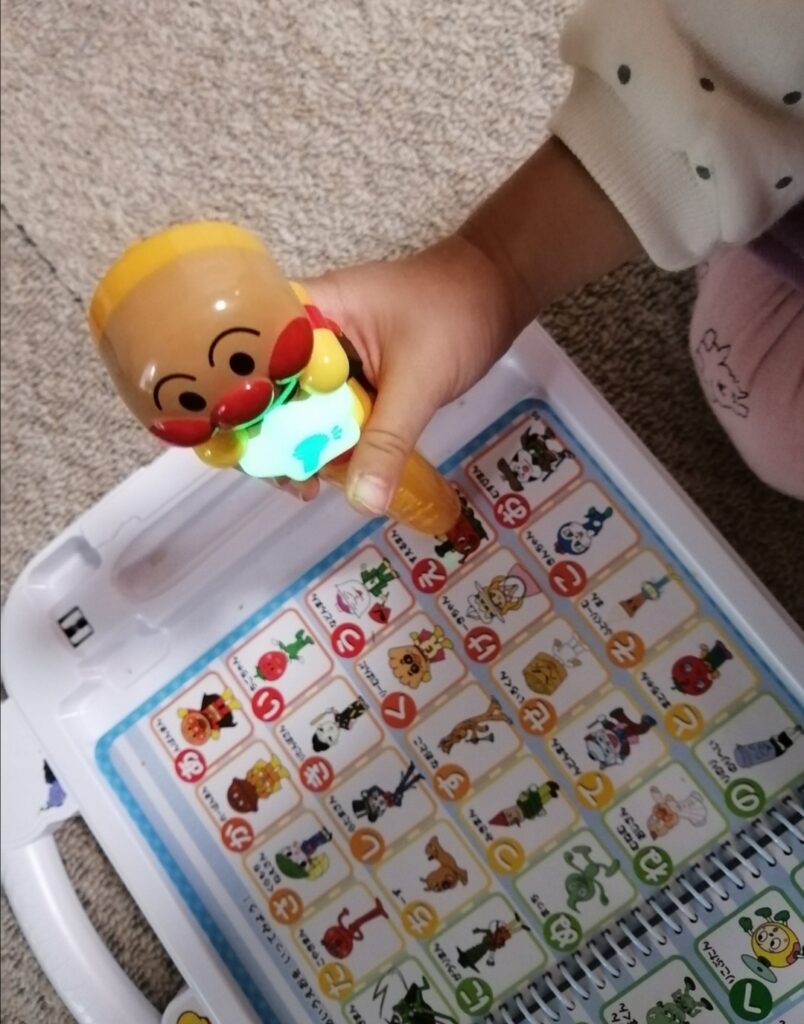

アンパンマン言葉ずかんを急に使い始めた!

知育おもちゃとしてとても有名なアンパンマンことばずかん。

タッチペンを使うとアンパンマンのキャラクターが事物名称を教えてくれたり、キャラクターと電話ごっこをしたりと色々な遊びをしながら言葉のインプットやアウトプットができるおもちゃです。

対象年齢は3歳以上となっていますが、うちは2歳前のクリスマスに購入しました。

もちろん当時は使うことなくしばらく家のおもちゃ置き場の隅っこに放置されていました・・・。

2歳3ヶ月になった頃に「そろそろ興味持ってくれるかな?」と一緒に遊びたくて挑戦してみましたがまだまだ全く興味を持たず、高速ページめくりとボタン連打でこのおもちゃは役目を終えそうだなとほのかに思っていたところ・・・

2歳8ヶ月頃(一語文の発語がポロポロ出る+応答の指差しができるようになったあたり)から急にことばずかんを引っ張り出して自分でモリモリ遊ぶようになったのです・・・!

恐らく事物名称のインプットが溜まり、「これはなんていう名前の物なんだろう?」と自分自身で知りたい欲求が出てきた頃だったのかなぁと思います。

また、療育やこどもちゃれんじなどでもひらがなや数字に触れる機会が増えてきたので「読めるようになりたい」と言う気持ちも少なからずあったのかなぁと。

もう日の目を見ないのかなぁと思って放置していましたが、まさか自分からこんなに使ってくれる日が来るなんて・・・!と感動したのを覚えています。

熱中してくれている時は一人でもモリモリやってくれたのでその隙に家事が捗って有り難かったです!

まとめ

と言うわけで一語文から多語文が出るまでに私が行った取り組みは、

- 共同注視を高め、指差しやハイタッチが出る率をあげた

- 教える言葉の中で優先順位をつけた

- プロの方に相談した

- YouTubeの子供用動画を使った(模倣用)

- おもちゃのサブスクを利用してみた

- 運動療育に通った

の6つです。

具体的に言うと、

- 発語を促進するためにまず娘が興味を持ちそうなことを探し指差しで共有してもらい私自身への認識も深めた。

- まずは要求語を教えて言葉の便利さに気がついてもらう。

- プロの方(言語聴覚士さん、理学療法士さん)に相談したことで発語と模倣の関係性を学んだ。

- 興味がありそうな動画で動作模倣を進めた。

- 色々なおもちゃに触れてさらに興味の幅を増やす&やりとりをする力を伸ばした。

- 運動療育で正しい体の使い方を教わりながら子供のモチベーションを下げない声がけを親自身が学んだ。

のような感じで進めていきました。

そして、この時期に娘に起きた大きな変化は、

- 指示が通りやすくなった!

- 他の子供に興味を持つようになった!

- 喃語&奇声が増えてきた!

- イヤイヤ期&何でも自分でやりたい期が来た!

- アンパンマン言葉ずかんを急に使い始めた!

のような事でした。

今まで言葉図鑑など見向きもしなかったのは、面白くないし好きじゃないと言うよりも、言葉に対する興味が全然湧いていない時期だったためどんな目的で何をするための道具だったのか全く理解できていなかったからなのかもしれません。

2歳8ヶ月頃までは「全然絵本や図鑑興味ないなぁ〜」と言う感じでしたが、娘の発達状態を理解しようとせずに無理やりに言葉のインプットばかりしていたら恐らく発語の進み方も違ったでしょうし、話せる言葉の幅をもっと狭く偏りが出てきていたのかもしれないと思います。

そういった意味でも、言葉を話すまでに色々な方向から下地というか土台を作っておいて良かったと思っています。

今回は【2歳半無発語】から【4歳で会話】ができるようになるまで(一語文〜多語文編)まとめを読んでいただきありがとうございました。

次回は「多語文〜会話が出来るまで」について書こうと思っていますのでそちらもみてもらえると嬉しいです。

コメント