今回の記事では、発達グレーの我が家の娘が

「3歳でひらがなが全て読めるようになるまでに行った取り組み」についてご紹介します。

ひらがなは日常生活の中に溢れていますし、小さいうちから読むことができればお家でのコミュニケーションや小学校の準備なども余裕を持ってできそうですよね。

うちの娘は発達グレーで2歳半まで無発語だったのですが、ひらがなは2歳後半から理解しており、3歳過ぎ頃にはアルファベットも含めて全て読めるようになっていました。

お家やお外でどのような取り組みをしていたのか細かく記事にしましたので、お子さんのひらがな学習に悩んでいる方はぜひご覧いただけたらと思います。

今回の記事は「読む」についてです。ひらがなの「書く」についてはまた別の記事にしようと思います!

※ひらがなの読みや書きについては個人差がありますので、ご参考程度にお願いいたします。

※娘の0〜5歳までの詳しい発達歴はこちらから↓

発達グレー娘が3歳でひらがなを覚えるまでにしたこと

子供はいつ頃ひらがなを覚えるのか?

子どもはいつ頃ひらがなを読めるようになるのでしょうか。

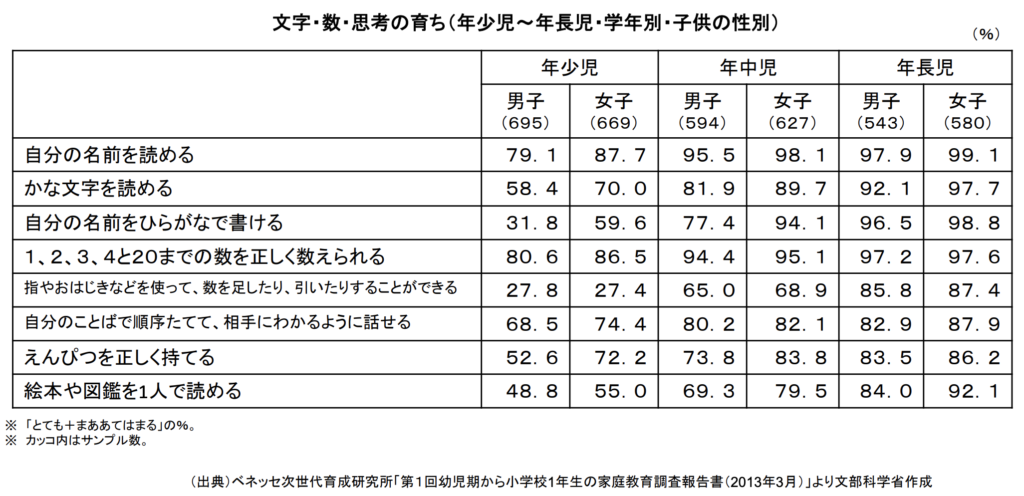

下記は文部科学省の資料で、年少(3、4歳)、年中(4、5歳)、年長(5、6歳)の子供を対象とした発達状態の割合になります。

ひらがなに関する調査は上から三番目までの項目になります。

3歳ごろから1番身近な自分の名前を含めたひらがなを読めるようになり、年長になる頃にはほとんどのお子さんがひらがなを読めるようになっているという結果になっていますね。

読めるひらがなの平均数は、以下の通りです。

- 3歳児:18.6字(26.2%)

- 4歳児:49.7字(70.0%)

- 5歳児:65.9字(92.8%)

一文字ずつのひらがなの読みは、4歳から5歳にかけて大きく伸び、小学校入学前にほぼ可能になるといえます。初めのうちは、自分の名前や身近な物の名前にある文字から、少しずつ読めるといいですね。

引用:PULMO

ちなみにひらがなの文字数は全部で71文字あるそうです!3歳から4歳にかけて読める数が伸びていますね

娘がひらがなに興味を持ち始めた頃

娘がひらがなに興味を持ち始めたのは2歳5ヶ月頃のことです。

また、2歳11ヶ月頃にはひらがなを半分程(35文字程度)読めるようになり3歳1ヶ月で全ての文字を読めるようになりました。

発達の基準から見ると割と早い時期にひらがなに興味を持ってくれていました。

これに関しては、娘が元々視覚優位という特性であったことも大きいかなと思っています。

視覚優位とは、耳で聴く情報よりも目から入る情報の処理を得意とする特性のことです。

- 人の顔を覚えるのが得意(思い出しやすい)

- 絵、写真、グラフ、動画など視覚的に示されたものを理解しやすい

- 絵を描くことが得意であることが比較的多い

- 漢字を部首で覚えるのが得意

など、目で見た情報処理が必要とされる活動で能力を発揮することが多いです。

視覚優位の人は、日常の生活でも得意な様子が見られます。

例えば、学校の先生などは、子どもの顔をすぐ覚えたりしますし、レストランのウェイターの人であれば、お客さんの動きをよく把握できる人が多かったりします。

引用:こども発達支援研究会

また、興味を持ち始めた2歳5ヶ月というのはちょうど療育をスタートさせた時期でした。

むしろ療育に入る前はひらがなを読むことよりも発語してほしい一心だったことや、「発語しないから多分ひらがなに興味を持つなんてもっと先だろう」と思い込み、私からひらがなを読ませようとする働きかけはしていませんでした。

もしもっと早い時期にひらがなに触れさせていたら興味を持つのももっと早かったかもしれません。

ちなみにアルファベットも同時期に全て読めるようになっていました。文字への興味が強かったです。特性・・・!!

※療育についての記事を見たい方はこちらからどうぞ

ひらがなが読めるとどうなった?

ひらがなを読めるようになってきた時期は、応答の指差しの確認ができるようになった時期(2歳7ヶ月頃)と被っているので娘の言語理解がだんだん広がっていく様子がとてもわかりやすかったです。

※指差しについての記事を見たい方はこちらをどうぞ

ひらがなが読めるようになってからの娘の変化

- 絵本への興味が倍増した

- 接触の指差しがめちゃくちゃ増えた

- 声が出る言葉図鑑を沢山使うようになった

- YouTubeなどで音声につくテロップを自分で読むようになり好きなアニメやキャラクターが増えた

さらに発語が出て会話できるようになってから(4歳すぎ〜)の変化

- 簡単な絵本なら一人で全部声に出して読める

- ワークやお手紙なども親が読んであげなくても理解し自分で読む

- お友達や先生にお手紙を書きたがる

- お絵描きにひらがなを添えた絵本を自分で考えて作るようになる

- ひらがなの流れから想像して漢字を推測して読むようになる

ひらがなを読めるようになったことで、身の回りの物や自分の名前などに興味を持つようになったり、お友達から貰ったお手紙や絵本を自分だけで読むことができるようになりました。

ひらがなを読めたことにより自分でできることが増えた!という実感がかなり高かったように思います。

実際ワークや絵本も私が読まなくても自分で取り組めるようになったので、隣に常についていなくても自分で遊んだり勉強をしたりということが可能になり育児をする側としてもかなり楽になったなぁと感じました。

むしろ、私が読んであげようとすると「自分で読むから大丈夫」「ママに読んであげる」と読んでもらう側から自分が読む側をやりたい!と思ってくれるようにもなってきました。

正直ひらがなを読むのは後回しでいいから他の発達してくれ〜と思ったりしてたけど、結局は娘の発達にとってかなり貢献してくれた気がします。

ひらがなが読めるまでにどのような取り組みを行った?

ひらがなを教えるための取り組みについては、発語促進のための取り組みに比べるとかなり少ない労力でできました。

発語にかけた労力が90だとしたらひらがなを読むまでの労力は10程度かなと思っています。

得意不得意や特性によってこんなに伝わり方や習得までの労力の違いがあるんだなって身に染みて感じました・・・!

療育で毎回ひらがなに触れてもらった

娘がひらがなに興味を持つようになった1番のきっかけはこれかなぁと思っています。

2歳5ヶ月から始めた個別療育ですが、こちらの事業所(事業所A)では先生と子供が小部屋に入りマンツーマンで座学(対面で座りおもちゃやカードで遊ぶ)をしてくれて、その様子を親は窓から見れると言った内容でした。

事業所Aでは毎回必ずひらがなに触れる課題を取り入れてくださいました。

内容は、ひらがなシートを一緒に見ながらひらがなの歌を歌い、指差しでマッチングして理解を深めていくというもの。

↑こんな感じのとてもシンプルな物を使っていました。

2歳5ヶ月から2歳7ヶ月頃まではただただお歌を歌ってひらがなを一緒に見て指差ししていくだけでしたが、なんとなくひらがなが読めるようになってからは、

娘ちゃんのお名前のひらがなあるかな〜?どれかわかるかな〜?

と、自分の名前や娘の着ているお洋服の色、小部屋の中にあるもの(「えんぴつ」や「とけい」など)などすぐに一致できる実物と名称を照らし合わせながら少しずつ「物に名前があってひらがなではこう読む」ということを取り入れながら教えてくださいました。

また、お家でもひらがな表を使って真似してみたものの、物がいっぱい雑音いっぱいのリビングでは娘は集中できず、療育のようにひらがな表をなかなか注視してくれませんでした。

当時はお風呂場の環境が「集中して物事を覚える」場所として最適だったことにも気づいていなかったので家ではなかなかひらがなに興味を持たせることが出来なかったなぁと思います。

やはり家族以外の他人(先生)に整った環境下(集中できる小部屋)で教えてもらえる療育に通ったことがひらがなに興味を持つ1番大きなきっかけだったかなと思います。

何度も言っちゃうけどやっぱり環境の配慮ってものすごく大事だな〜と改めて思います

※応答の指差しや発語への大きなきっかけ!お風呂ポスターについての記事はこのnoteからどうぞ

文字たっぷりの図鑑や絵本を購入

療育でひらがなを少しずつ読めるようになった頃、「お家ではひらがな表よりも絵本でもっと楽しく働きかけるのがいいのかな〜」と思うようになりました。

娘はひらがなが読めるまでは絵本にほぼ興味なし!超スピードでめくっておしまい!むしろ破く!な状態だったので中々新しい絵本を買う気になれなかったのですが、そんな時期に超大当たりした絵本があります。

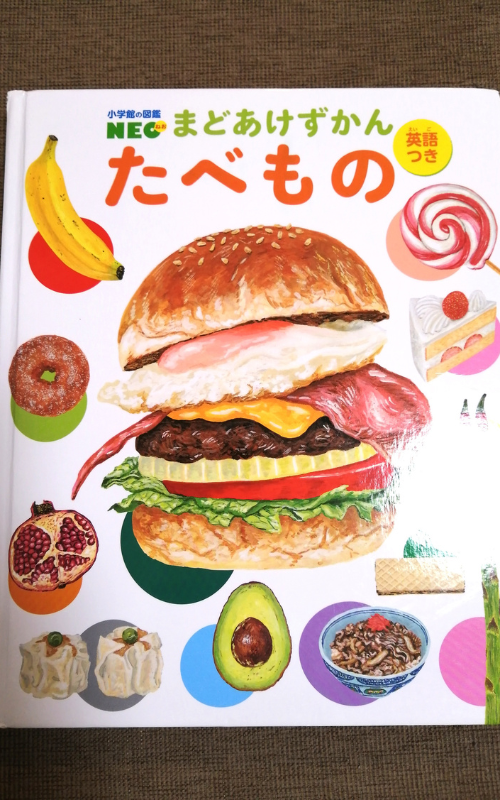

小学館の図鑑NEO まどあけずかん

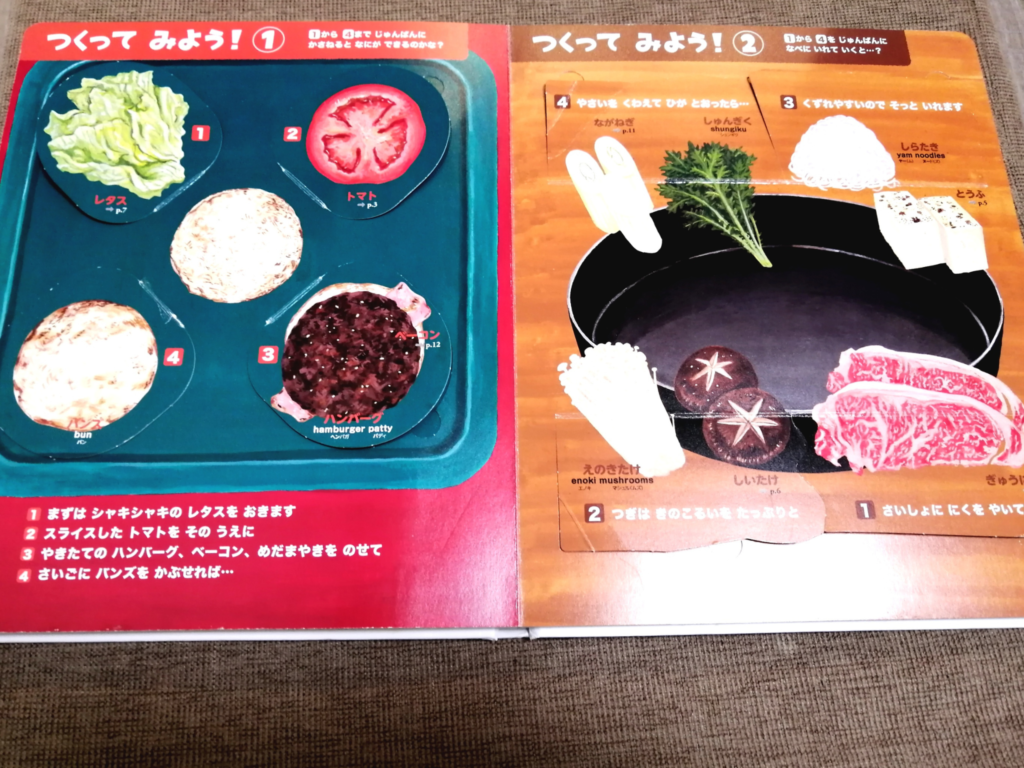

沢山の食べ物がとてもカラフルに描かれていて、目で見るのが楽しい図鑑です。最初のページにアルファベットと食べ物のマッチングができるページがあるのですが、娘はこのページにはまって「文字を集中して見る」ことがお家でもできるようになってきました。

各ページでもひらがなとアルファベットで食べ物の名前がわかりやすく描かれており、なおかつ楽しい仕掛けもたっぷり組み込まれているので飽きずに長い間読んでもらえていました。

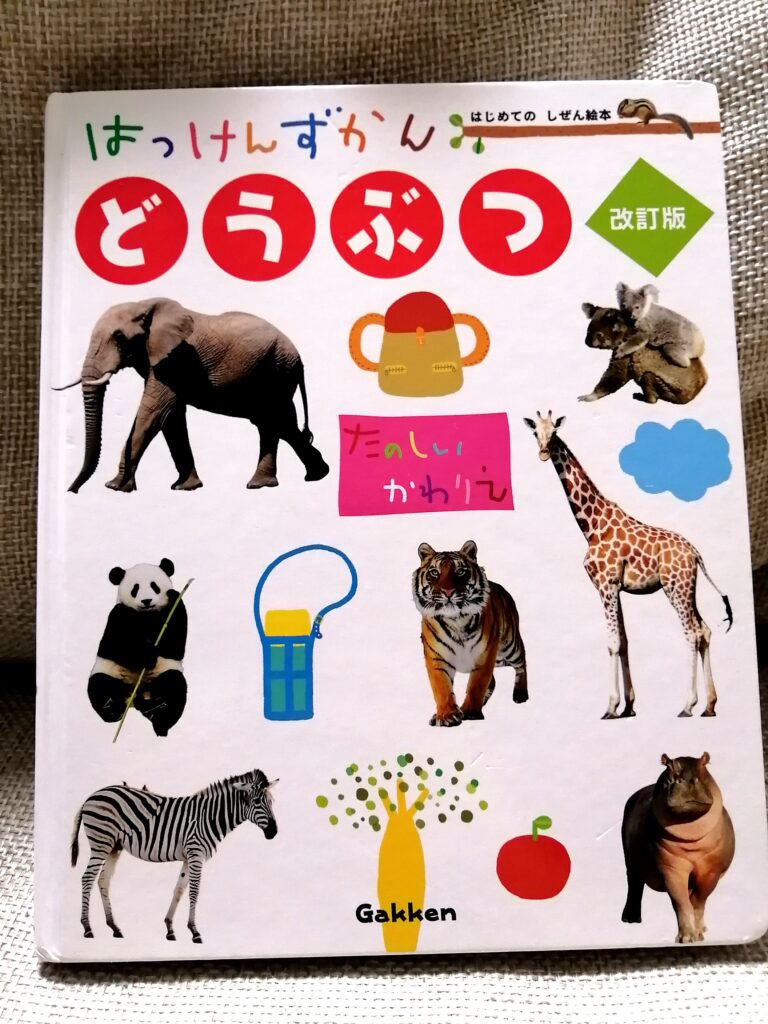

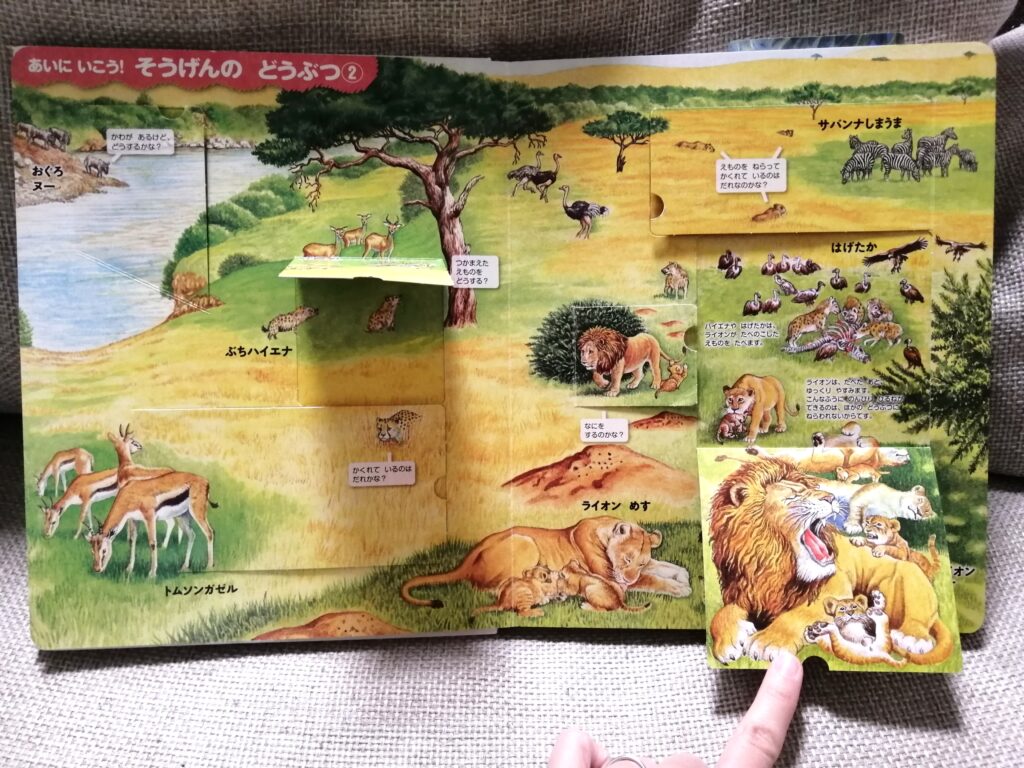

学研のはっけんずかん どうぶつ

学研のはっけん図鑑は私が通う療育(事業所A)でも置かれている本です。

こちらもページの中にめくって楽しいさまざまな仕掛けが満載で、動物と一緒にひらがなやカタカナも学ぶことができます。

名前や特徴だけではなくめくったページに生態(うんちの大きさや有袋類の袋について、ケンカをするときの様子など)についても絵で記載されているので大人が一緒に見ても楽しめました。

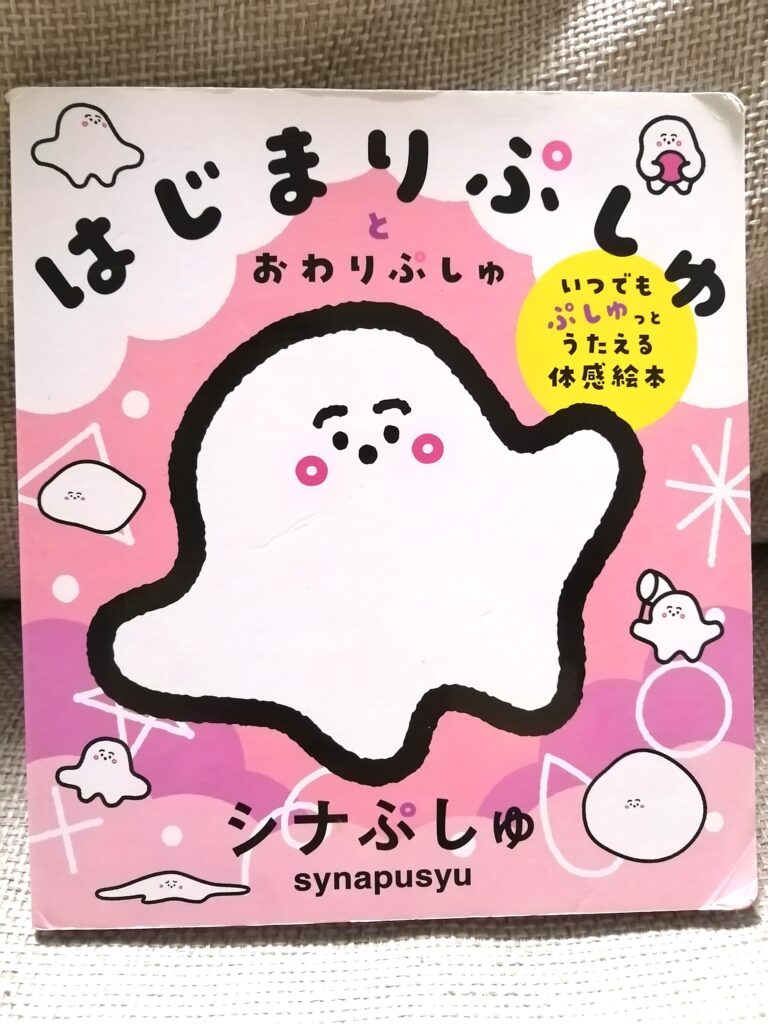

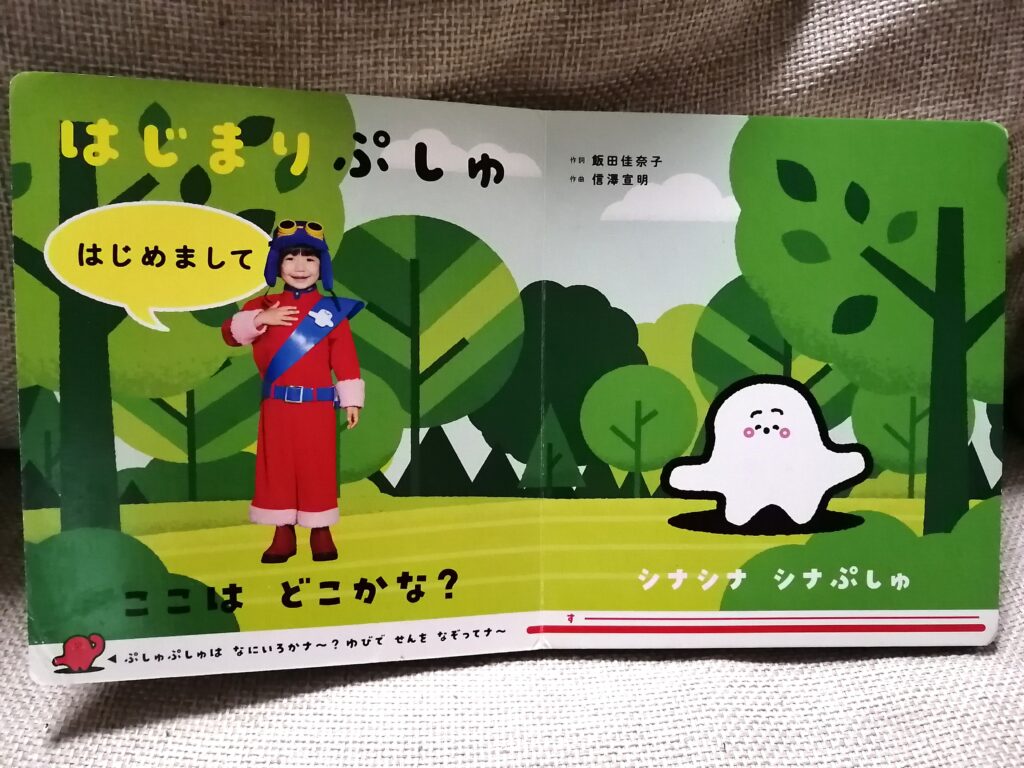

はじまりぷしゅとおわりぷしゅ

テレビ東京の「シナぷしゅ」のオープニングとエンディングをそのまま絵本にした作品です。

このテレビ番組は娘が赤ちゃんの頃からよく見ていたので馴染みがあり、見せた途端興味を持ちました。

ひらがなやカタカナでオープニングテーマとエンディングテーマの歌詞が書かれており、それに沿って物語が進んでいきます。

娘は歌詞の部分よりも絵本下部に書いてある「ぷしゅぷしゅはなにいろかナ〜?」の部分を気に入り、よく指でなぞって遊んでいました。

ひらがなが読めるようになってからはこの部分を読みながら「すーーーーー」と言ってなぞったり「がたんごとん」「ぎざぎざぎざ」などと線の形に合わせて楽しく指を動かしていました。

ご紹介した絵本はどれも破れにくい厚紙でできており、めくる時も子供がシャーっとめくることはできないため1ページずつゆっくり読んでもらうことができました。

また、まどあけ図鑑や発見図鑑に関しては食べ物・どうぶつ以外にも植物や海の生き物など沢山の種類の図鑑が出ているのでお子さんの興味や好きに合わせて選ぶことができるのも良いなと思います。

虫メガネで日常の中からひらがなを探した

虫メガネって子供は持つのすごくワクワクするみたいです。笑

少しでも興味が持てるようにカラフルな虫メガネを用意して、娘に持たせてお部屋の中をよく探索していました。

虫メガネひらがな探索のやり方

- メモ帳などに好きなひらがなを大きく書いて子供に持たせる(自分の名前など理解してそうな字がおすすめです)

- 「おうちの中で同じひらがなあるか探してみよう!」と言い虫メガネを持たせる

- 紙と同じひらがなをお部屋の中で一緒に探す

壁の張り紙や食べ物の食品成分表、絵本の表紙やおもちゃのパッケージなども一緒に探すと楽しいですし、「あった!」という指差しや発語を促すこともできました。

虫メガネがあるとそれだけで楽しいのかかなり長い時間集中してひらがな探索してくれました。発達にも良かったしおうち遊びで時間も潰せて一石二鳥です笑

お散歩中にひらがなを探した

お家でひらがな探しをしていると、外出先でもひらがなを探して声に出してくれるようになりました。

私が「見てみて、ここにひらがな書いてるよ。「あ」「け」「る」だって!」と声をかける時もあれば、娘が自分から見つけるときもありました。

マンホールに書かれている「あめ」「おすい」や、電柱に書かれている「〜はこちら」などのわかりやすい文字を見ては指をさしたり声に出して教えてくれる時もありました。

お家や療育で沢山のひらがなをインプットしたため、外出先でひらがなを見つけると「外にも同じ文字がある!」のような感じで嬉しそうに教えてくれました。

外に遊びにいく時もたまに虫メガネを持って行く時もありました。車や人通りが多いところでは危ないのでやりませんが、自販機の「あったか〜い」「つめた〜い」なども虫メガネで見て喜んでいました。

キャラクターものの言葉図鑑を使った

ことば図鑑といえば、ペンでタッチするとものの名前を音声で教えてくれるものですよね。

うちは↑のアンパンマンとポケモン両方購入しました。

アンパンマンのことば図鑑は元々2歳前に購入していたのですが、その時期は全く見向きもせず全然使っていませんでした。

2歳8ヶ月頃になって応答の指差しやひらがながわかるようになったあたりからアンパンマンのことば図鑑をモリモリ使うようになりました。

本当に全く見向きもされなかったのですが、「できる」「わかる」となった途端めちゃくちゃ使うようになりました!

ポケモンのことば図鑑に関しては、3歳10ヶ月頃に購入しました。

当時の娘の好きなキャラクターがアンパンマンから完全にポケモンに変わっていたことと、ポケモンのことばであそブックは形やひらがな・カタカナなどのなぞり書きもできるような図鑑だったので、読めるようになったら次は書くことにも興味を持てればいいなと思い購入することに。

これも大当たりでした!

付属のペンが三角形なので鉛筆の握り方の練習ができたり、沢山のポケモンの名前を見ながらなぞり書きをしたり、ポケモンをタッチすると特定のポケモンなら鳴き声で答えてくれたりして親子共々楽しく言葉の学習ができました。

好きなキャラクターもので遊んで学べてテンションが上がったようです。ポケモンやアンパンマン好きなら迷わずおすすめします!

※アンパンマン言葉図鑑についての記事はこちら

娘あてに簡単なお手紙を書いた

ひらがな71文字が全て読めるようになった頃、よく娘に簡単な手紙を書いていました。

折り紙の裏やメモ帳などを使って、

「おはよう!きょうもたのしいいちにちにしようね!」

「せんせいとたくさんあそべたね」

「すずしくなってきてそろそろあきになるね」

などの本当に短い文章ですが、その時に好きだったキャラクターのイラストなどを添えて渡していました。

剥き出しで渡すのではなく、4回ほど折りたたみ、開くときに一緒に「今日はどんなお手紙かなぁ〜?」と言いながら渡すとより注目してくれる気がしました。

お手紙をもらうという行為もこの時期はよくわかっていないようでしたが、イラストに注目したり手紙を開く時の少しワクワクしてるような表情がみられたのが嬉しかったです。

番外編:当時はやらなかったけど、より効果的にインプットするなら

当時はひらがな学習についてはやらなかった(気が付かなかった)ですが、もし今ひらがなを教えたいママさんにおすすめするとしたら、やっぱりお風呂場でポスターを貼って教えるのが効果的かなと思います!(お風呂場ポスターは何回も私のブログに出てくる話なのですが本当におすすめなので・・)

↑noteには日常動作のポスターと合わせた効果的な指差し練習や発語へのつながり方などを記載しておりますが、指差し練習や発語についての諸々もまとめているので、もしおうちにひらがなポスターがあったり購入の予定があれば是非お風呂で教えることを試してみてください!

追記:2025/3/17

ひらがなポスターも作成してみました!

ラインナップは【しょくぶつ】【どうぶつ】【うみのいきもの】【たべもの】【しょうがっこう】です。

こんな感じで種類ごとにまとめてポスターにしています!カタカナ表記付きです。よろしければ覗いてみてください!

まとめ

と言うわけで、今回は「娘が3歳でひらがなが読めるまでに行った取り組み」について記事を書かせていただきました。

まとめると、

- 療育で毎回ひらがなに触れてもらった

- 文字たっぷりの図鑑や絵本を購入

- 虫メガネで日常の中からひらがなを探した

- お散歩中にひらがなを探した

- キャラクターものの言葉図鑑を使った

- 娘あてに簡単なお手紙を書いた

- 番外編:当時はやらなかったけど、より効果的にインプットするならお風呂ポスター

です。

ひらがなについては、正直発語に比べるとそこまで優先して働きかけていたわけではないのですが、娘自身が興味を持って取り組むようになってからはすごいスピードで吸収していきました。

発語促進のために行った取り組みと比較してもかなりスムーズに落とし込むことができました。

そんな体験をして、やはり子供の向き不向きや得意不得意、特性や環境の配慮など、本人に合ったことを見つけてあげるのって大切なことなんだなと強く感じました。

興味関心を広げて見つけるために、色々な教材で課題を設定してくださった療育には感謝してもしきれないです・・・!

今回の記事がどなたかの役に立ちましたら幸いです。よろしければ他の記事も見ていただけると嬉しいです!

コメント